甄家庄战斗中的民众力量

该档案由兴县档案馆提供,档号为1-1-632。

该档案由兴县档案馆提供,档号为1-1-19。

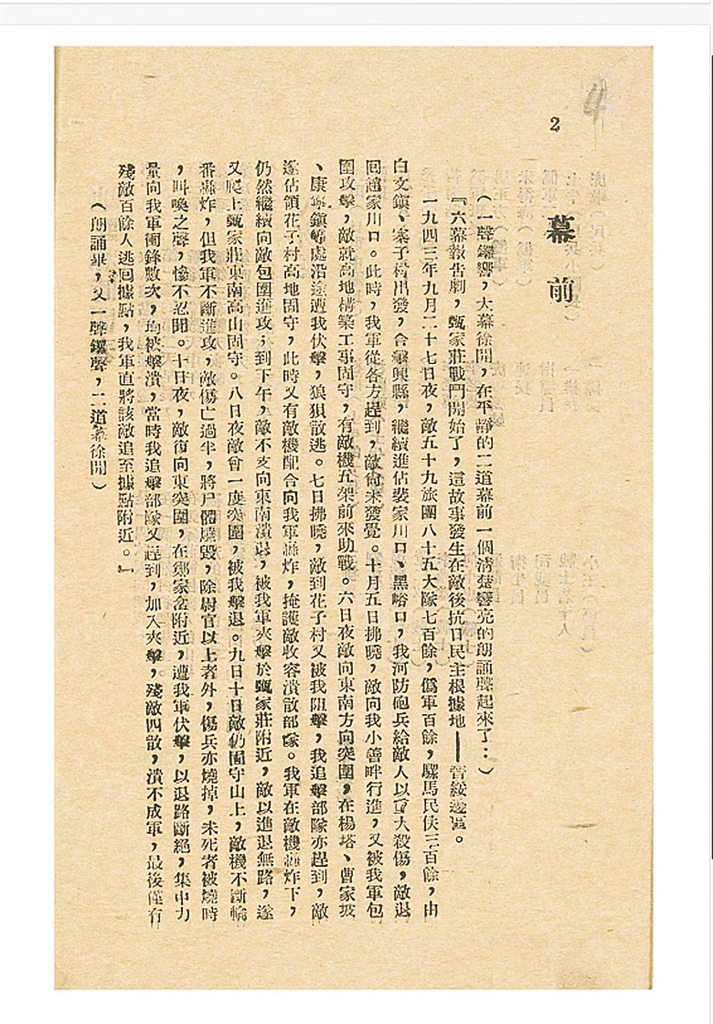

兴县档案馆的案卷柜里,一卷泛黄的剧本静静地躺在档号为1-1-632的档案盒中。由晋绥边区吕梁文化教育出版社出版的《甄家庄战斗》话剧剧本,铅字在时光里褪色,却仍能读出严寄洲笔下那股悦动的硝烟。那是1943年秋天,甄家庄的山岗上,枪与笔共同篆刻的传奇。这部“七七七”文艺奖金获奖作品,通过艺术再现了晋西北反扫荡模范歼灭战——甄家庄战斗。

战斗发生在敌后抗日民主根据地——晋绥边区。1943年9月27日夜,敌五十九旅团八十五大队七百余,伪军百余,骡马民夫三百余,由白文镇、寨子村出发,合击兴县。继续进占裴家川口、黑峪口,我河防炮兵给敌人以重大杀伤,敌退回赵家川口。此时,我军从各方赶到,敌尚未发觉。十月五日拂晓,敌向我小善畔行进,又被我军包围攻击,敌就高地构筑工事固守,有敌机五架前来助战。六日夜敌向东南方向突围,在杨塔、曹家坡、康宁镇等处沿途遭我伏击,狼狈散逃。七日拂晓,敌到花子村又被我阻击,我追击部队亦赶到,敌遂占领花子村高地固守,此时又有敌机配合向我军轰炸,掩护敌收容溃散部队。我军在敌机轰炸下,仍然继续向敌包围进攻;到下午,敌不支向东南溃退,被我军夹击于甄家庄附近,敌以进退无路,遂又爬上甄家庄东南高山固守。八日夜敌曾一度突围,被我击退。九日十日敌仍固守山上,敌机不断轮番轰炸,但我军不断进攻,敌伤亡过半,将尸体烧毁,除尉官以上者外,伤兵亦烧掉,未死者被烧时,叫唤之声,惨不忍闻。十日夜,敌复向东突围,在郑家岔附近,遭我军伏击,以退路断绝,集中力量向我军冲锋数次,均被击溃,当时我追击部队又赶到,加入夹击,残敌四散,溃不成军,最后仅有残敌百余人逃回据点,我军直将该敌追至据点附近。

据军史记载,此战歼灭日军700余人、伪军100余人,缴获重机枪两挺,轻机枪15挺,长短枪203支,子弹3万余发和其他军用品一部。

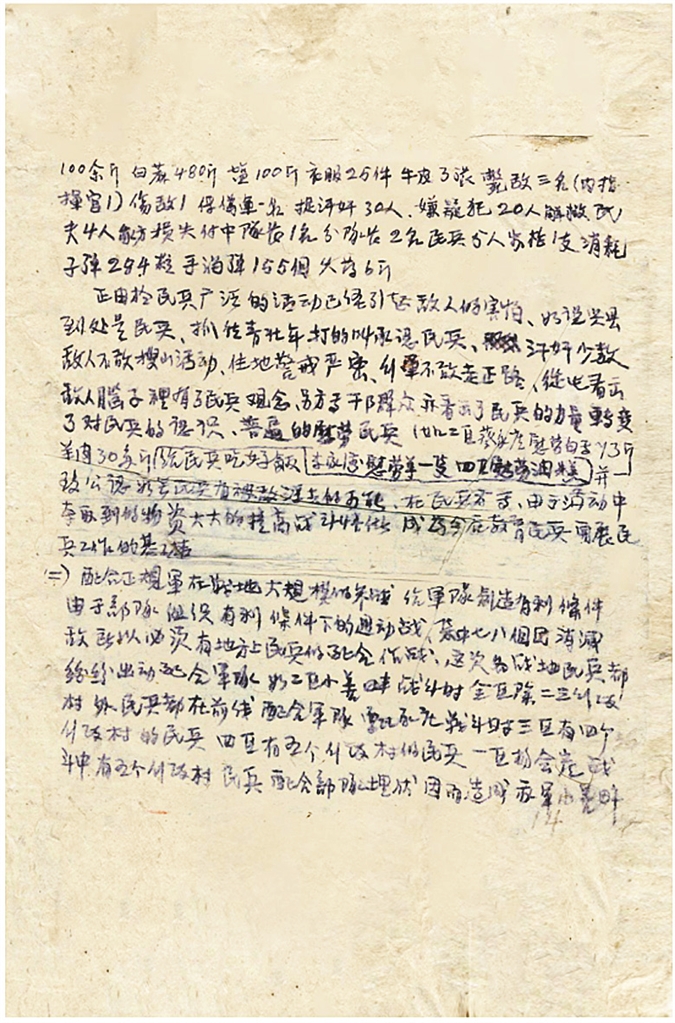

这场战斗的胜利绝非偶然。档号为1-1-19的《兴县抗日战争总结》中,清晰记录着民兵与群众为胜利筑牢的坚实根基,战斗打响时,县区干部身先士卒,广大民兵踊跃参战,万千群众全力支前,运粮送弹、转运伤员,汇成了摧枯拉朽的人民力量。

甄家庄战斗时,三区有四个行政村的民兵,四区有五个行政村的民兵,一区杨会崖战斗中有五个行政村民兵配合部队埋伏,因而造成我军小善畔、甄家庄、郑家岔、杨会崖等战斗之胜利。部队作战时,一方面在前方抢救伤员,一方面帮助政权,动员担架、粮草,解送担架,运送伤员,发动群众帮助军队。二区小善畔战斗时背下四人,总共七次背伤员40人,收容散兵10名。甄家庄战斗时大部担架粮草为民兵解送,民兵队长薛丙成解粮到辛庄,适逢敌人与我军冲锋,还掌握民兵返回原地,粮未损失。战后配合军队打扫战场,总共配合部队参战民兵有400多人。

战地慰劳大大的提高部队的作战情绪,密切了军民关系,譬如小善畔战斗时周围五十里的群众都送慰劳品,很多因为部队转移、追赶慰劳,如群众追队担到山上吃饭。甄家庄战斗时,贾家沟群众不顾敌机轰炸,给部队往山上送来汤。

据资料记载,甄家庄歼灭战期间,兴县群众为部队带路500余人次,侦察敌情700余人次,提供担架1616副,共有6448名民工参加抬运伤员。这场战役的胜利,是军民共铸的丰碑。民兵的战术配合、群众的后勤支援,如强劲有力的巨手,稳稳托举着胜利。战士们七天七夜的冲锋,似锋利无比的利刃,狠狠刺穿敌阵。军民同心的力量保卫了根据地,粉碎了敌人的“扫荡”计划,更以大规模的带游击性的运动战反映了我军战术灵活多变的特点。正如毛泽东在《论持久战》中所指出的,“动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海”。

再读这卷档案,剧本里的台词仍带着硝烟的温度。那些在舞台上重现的冲锋与坚守,早已超越艺术的范畴,成为民族精神图腾。当枪膛与笔杆同频共振,当战士与百姓血脉相连,便能在烽火中熔铸不朽的精神坐标。

吕梁市档案馆 兴县档案馆供稿