吕梁军民对抗战的“三大历史贡献”

□ 王书平

吕梁是著名的革命老区,也是抗战时期晋绥边区的核心组成部分。吕梁以其西隔黄河与陕北为邻,东跨汾河与太行相连的地理区位,成为陕北的东大门和连接华北、华东的战略通道。在抗日战争中,吕梁军民以对党忠诚的信念、无私奉献的胸怀和敢于斗争的勇气,坚持敌后抗日,为保卫陕甘宁边区、开辟延安党中央与各根据地的秘密交通线、保障后勤物资供给,作出了不可磨灭的贡献,用生命与鲜血凝聚成伟大的“吕梁精神”。

第一大贡献:吕梁人民配合八路军坚决保卫黄河,粉碎了日军对陕甘宁边区的反复进攻,把吕梁打造成延安党中央坚不可摧的战略屏障

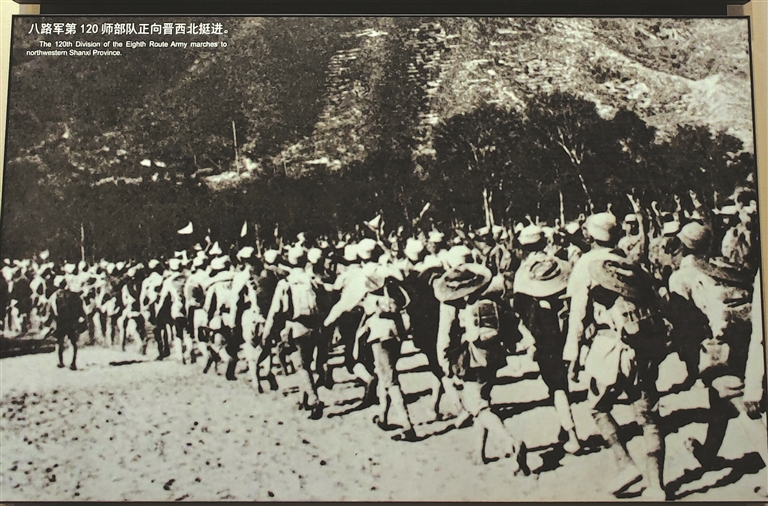

1937年“七七事变”,抗日战争爆发,第二次国共合作形成。紧接着我八路军120师、115师、129师三个师,迅速开赴山西抗日前线。贺龙率领的120师来到晋西北吕梁山区,创建敌后抗日根据地。

(一)日军进攻黄河的图谋与八路军的对策。

日军占领太原后,为了加快侵略步伐,一路从同蒲线南下,一路从太(原)军(渡)公路西进。其目的是从晋西渡过黄河,由陕北南下西安到四川、云南,与平汉线南下的日军策应,进而占领全中国。1938年2月22日日军占领了离石地区,其主力由华北驻屯军第一军109师团(金泽师团)、108师团(弘前师团)部分与20师团等组成。第一军司令官香月清司中将亲自到离石、柳林督战。

党中央高瞻远瞩,于1938年1月从八路军120师等部队抽调精兵15000人,组成八路军后方留守处,任命萧劲光为主任兼河防司令员。从神府(神木、府谷)到两延(延川、延长)配备了5个警备团。

在战略战术上,针对日军进攻河防的特点,八路军与吕梁兵民采取主动出击、半渡而击、侧背袭敌的策略,打退了敌人的12次进攻,保卫了陕甘宁边区。重大战斗主要集中在吕梁境内的军渡、孟门、碛口一线。

(二)吕梁地下党组织、游击队配合八路军,主动出击,打胜了著名的“王老婆山战斗”和“吕梁三捷”战斗。

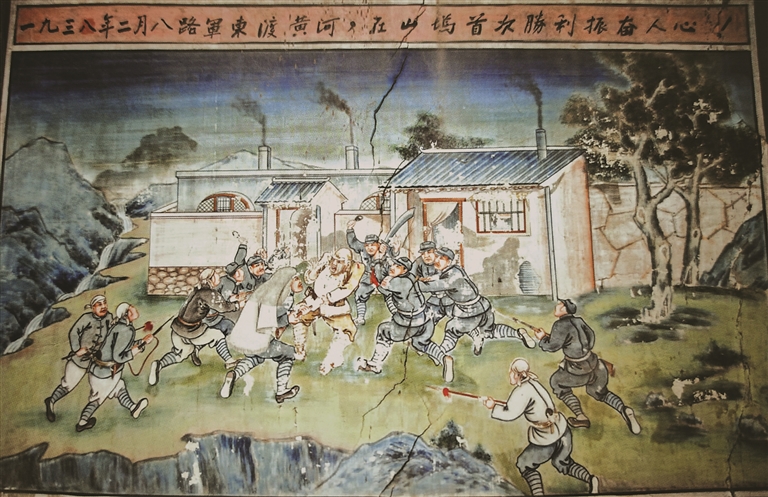

王老婆山战斗(又称“山墕战斗”)是八路军保卫河防“主动出击”的典型战例。王老婆山有离石通碛口的公路。1938年3月2日,日军驻离石松井师团与从中阳调来的日军300多人,驾驶十几辆卡车占领了王老婆山及山墕村。在此挖战壕,架铁丝网,企图建立进攻陕北的据点。我离石民兵立即向河西八路军送去情报。河防部队警备8团(120师359旅718团)一营约500人,在团长文年生率领下于3月13日乘夜东渡黄河,来到王老婆山区的蒿园子、牛家川、下段段等村。离石游击队发动群众献废铁、筹军粮、绑担架、圈家狗、封消息,20多名铁匠在蒿园子村连夜打制大刀。3月15日夜,718团在离石游击队二、三大队配合下,对日军发起了猛烈袭击。激战半夜,歼敌200余名,缴获步枪40余支,轻机枪3挺。这次战斗打乱了日军计划,军史上称为第一次军渡——宋家川战斗。

“吕梁三捷”是我八路军保卫河防“主动出击”的著名战例。1938年9月中旬,日军华北方面军为策应武汉作战,以第108师团一部占领了离石、柳林一线,威胁陕甘宁边区。日军计以20辆汽车满载弹药物资和渡河器材从汾阳运往离石、柳林。我汾阳城民兵侦知日军动向,立即把情报送往驻孝义一带的八路军手中。八路军115师686团杨勇团长侦察在前,科学运兵,于9月14日在薛公岭、9月17日在油房坪、9月20日在王家池实施三次伏击战,共歼日军120余人(俘虏19人),击毁、缴获汽车30余辆,缴获战马100余匹、各种枪支560余支。极大地震动了太原和汾阳的日军。驻汾阳日军连吃三次败仗,联队司令官恼怒不甘,竟然向八路军送来挑战书,被我杨勇团长嗤之以鼻。

(三)吕梁人民配合八路军河防部队,打胜4次大规模的“军渡——宋家川河防战斗”。

军渡与宋家川是晋陕黄河两岸对应的重要渡口。日军在李家垣修筑碉堡,在玉皇顶筑有炮兵阵地。宋家川为陕北吴堡县政府驻地,当时驻在山顶古城中。这里既是留守兵团反击日军进攻的河防阵地,又是黄河东岸日军炮击的目标。

第一次军渡——宋家川河防战斗,就是上面提到的王老婆山战斗,这次战斗打乱了日军计划,军史上还称为第一次军渡——宋家川战斗。

第二次军渡——宋家川河防战斗,是“半渡而击”战术的典范。1939年5月,日军从太原增调2个师团至汾阳、离石。6月4、5两日,敌一路10000余人进占军渡,在黄河东岸山头构筑工事,炮轰吴堡古城、枣林坪一线。6日约15000余人进占孟门、碛口两镇。另一路中阳县、大宁县(今临汾市)日军分两路各千余人附炮20门,于6日晚占领东马头关及圪针滩阵地。宋家川八路军采取“半渡而击”战术,当日军渡船到黄河中心时,河防阵地突然开火,敌船不是被河水淹没,就是失控流走。同时我河东离石、柳林地方游击队不断在敌人背后袭扰,破坏补给线。经三昼夜激战,日军被迫退到军渡山上。对马头关、圪针滩之敌的炮击、飞机轰炸,八路军沉着应战,敌未得逞。

第三次军渡——宋家川河防战斗,是“侧背袭敌”的典型战例。1939年下半年,日本华北驻屯军利用换防机会,组织20000多日军屯兵柳林军渡和临县碛口黄河一线。为了强势渡河,日军用大炮向我河西阵地猛烈炮轰并施放毒气弹。八路军河东侦察部队乘敌立足未稳,袭击通往军渡公路沿线的穆村、薛村,并破坏军渡与薛村公路。日军最后败退。

第四次军渡——宋家川河防战斗,是“侧背袭敌”的又一典型战例。1939年12月初,日军集结离石、柳林部队4000余人,大炮20余门,再次炮击宋家川。八路军359旅河东侦察部队,在离石游击队的配合下,经5天激战,毙敌20余名。敌军侧背受袭,军需物资无法供应,只好于16日退回柳林镇。八路军收复军渡、李家垣村。

第二大贡献:开辟了连接延安与晋察冀、晋冀鲁豫、太行等根据地的秘密交通线,把吕梁打造成陕北经晋绥连接华北、华东、华南的“红色钢铁走廊”

随着抗战形势的发展,八路军逐步建立起晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫、太行、华东等革命根据地。1936年12月20日《毛泽东致彭雪枫的信》指出:“以后往华北交通多需通过晋境”。而随着国、共、日三方攻防与控制地区的变化,这条地下交通线既艰难又危险。

(一)吕梁山区政治、军事格局与秘密交通路线的变化。

(1)吕梁山区的政治军事格局变化。1938年初日军进犯吕梁并占领了太(原)军(渡)公路、离(石)岚(县)公路等交通干线与中心集镇。他们修炮楼、据点,企图用“囚笼政策”封锁八路军与根据地军民的联系。

国共合作时间不长,国民党顽固派于1939年12月发动了“晋西事变”。后经我党与阎锡山谈判,以汾(阳)军(渡)公路为界,晋西北为八路军、新军活动区,晋西南为国民党活动区;以汾河为界晋东南为八路军、新军活动区。这样今吕梁市北部就成为延安党中央与东部各根据地往来的唯一通道。

(2)党中央的部署与敌后抗战的需要。根据抗战的需要,1942年1月12日中共中央书记处《关于建立各根据地秘密交通的指示》要求:“由延安到各根据地应建立下面两个主要秘密交通干线,即一由晋西北之文水、交城到晋东南转山东、苏北到华中。一由原平县到晋察冀转冀中、平西及冀东。”无论哪条线路,都要经过晋绥根据地。

(二)吕梁军民顽强不屈,敢于斗争,开辟并保障了吕梁山地下秘密交通线的畅通。

(1)为保障交通线安全畅通,吕梁军民先后粉碎了日军数十次大规模“扫荡”。如日军1938年“六路围攻”和1940年“大扫荡”,打破了“华北治安战”等各种阴谋。但1941至1942年日军的“蚕食”“扫荡”30多次400多天,对根据地造成了严重损失。到1942年底,晋绥第八分区缩小了90%以上,仅剩17个村庄,秘密交通线受到严重威胁。

根据毛主席“把敌人挤出去”的指示,1943年1月晋绥军区制定了以离(石)岚(县)、忻(县)静(乐)、五(寨)三(岔堡)三条公路及第八分区交城西山地区为“挤敌人”的主攻方向。经过苦战,吕梁民兵、武工队切断了离(石)岚(县)、汾(阳)离(石)公路交通线,拔除离石马茂庄、临县三交等7个据点,袭击汾阳敌飞机场,攻克协和堡日军据点。八分区交城县武工队发明了各种“挤”敌人的办法,不让敌人“走交城山的路,喝交城山的水,烧交城山的柴”。岔口、芝兰日军困在碉堡里,又饿又怕,只好狼狈而逃。到当年9月,解放了八分区腹地三分之二的区域。

(2)“红色交通员”群体成为维护秘密交通线的中坚力量。1940年2月晋西区党委在文水举行了为期半年的秘密交通员训练。这些交通员朴实勇敢,熟悉地形,化装成农民、商贩,夜行昼伏,穿越敌占区。兴县女交通员刘翠兰,九年间穿越封锁线238次,传送情报476份,日军曾悬赏5000大洋抓捕未果。她发明的“鸡毛信”加密法,将情报藏在梳子齿缝或鞋底夹层,从未泄密。临县张贵林夫妇在黄河渡口创立“夫妻哨所”,坚守五年,利用摆渡身份识别过往人员,成功拦截17批特务。

(3)1941—1945晋绥边区秘密交通线有1条总干线,4条主干线。1条总干线:延安—绥德—米脂—佳县—神木(贺家川口)—兴县(赵家川口、北坡村交通总局)。4条主干线:①国际线:兴县到内蒙古大青山抗日根据地。兴县—保德林遮峪—河曲—偏关—大青山—乌兰巴托与共产国际联系。②北线:兴县到晋察冀抗日根据地阜平。兴县—岚县—静乐—阳曲—原平(崞县)—河北阜平(晋察冀边区北岳区二分区)。 ③中线:兴县到太行抗日根据地武乡县。兴县—临县(阳坡)—方山(马坊)—交城(横尖)—文水—祁县—武乡(晋冀鲁豫边区太行区二分区)。④南线:兴县到太岳抗日根据地沁源县。兴县—临县—方山—离石—文水—汾阳—平遥—沁源县(晋冀鲁豫边区太岳区一分区)。

(三)吕梁秘密交通线对敌后抗日战争的重大贡献。

(1)离东县的重要任务与恶劣环境。根据对敌斗争的需要,1941年11月晋绥边区政府在吕梁山核心地带建立了离东县抗日民主政府,其主要任务是组织护送、转接、招待从延安经晋绥与东部各根据地往来人员、物资、密件。由于“晋西事变”后,基层游击队有人叛变,其办公地址先后从离石区的信义镇千年里,转移到采树沟、西沙湾。1942年1月23日,因叛徒告密,日军逮捕了我离东县抗日民主政府妇救会干部杜凤英、李秀珍等8人。由于拒绝敌人威逼利诱,残忍的日军在寒冬里把杜凤英、李秀珍脱光衣服,拉到离石城墙上杀害。之后于1942年11月离东县政府转移到一山之隔的今方山县北武当镇鸦儿崖村(今新民村)。

(2)吕梁山秘密交通线的重要作用。①护送领导干部。1942年至1945年,吕梁交通线成功护送了干部2852人,其中27名中央委员,主要党政干部800多人。1944年2月至12月,离石县、离东县先后护送刘少奇、罗瑞卿、陈毅、彭德怀、刘伯承、薄一波、陈赓、陈锡联、王树声等领导回延安。②护送军队。从1940年10月到1945年8月,八分区部队、交通大队共护送5万余人。③秘密文件传递。④物资运输。军用物资、经费财物包括枪支弹药、布匹棉花、医疗器械、药品以及钞票、黄金、银元等共60多次,总重1000吨以上。对过往人员都能做到:“吃饭有人搞,住房有人找,停留有岗哨,上路有向导。”这条交通线被过往领导和战士称赞为“红色钢铁走廊”。

(3)方山县鸦儿崖离东县抗日民主政府护送过的领导和部队有:1943年6月,引导杨得志、王近山率6个团及回民支队途经离石小东川过境方山回陕北;同年7月,引导晋冀鲁豫军区司令员杨勇率12000余人,经离石吴城、小东川过境方山去临县,离东县委组织群众在王治庄热情接待;同年9月彭德怀率一连部队路宿鸦儿崖。1944年春王树声从延安去豫西,路宿鸦儿崖;1944年12月,359旅王震、王首道率南下支队6000余人,从陕北南下豫鄂湘时路经鸦儿崖休息。以上均由离东县游击五支队引导、护送。1944年2月,新四军军长陈毅由华中回延安参加整风及“七大”,路宿鸦儿崖,途中写下《过骨脊岭》和《过吕梁山》两首诗。

第三大贡献:为延安革命根据地提供了重要的财政、粮油、棉布、弹药等重要军需物资,把吕梁打造成延安党中央可靠的后勤保障基地

吕梁与陕北都属黄土高原沟壑丘陵区,干旱少雨,环境恶劣,十分艰苦。加上国民党经济封锁,日军反复“扫荡”,生存更加困难。面对恶劣的环境,吕梁军民以对党忠诚的信念,辛勤劳作,无私奉献,为陕甘宁边区构筑起安全可靠的后勤保障基地。

(一)抗战时陕甘宁边区与晋绥边区面临的严峻形势。

1941年陕甘宁边区财政收入1960.5万元边币,约合今人民币1.3亿。供养工作人员73117人、留守兵团31777人,另有边区保安部队等,生活物资需求巨大。特别是国民党政府切断军饷、邮路和物资往来,边区一度陷入“几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”的困境。

晋绥边区由于阎锡山军队抓丁,日军的屠杀,八路军武装动员等,农村劳动力较战前减少了三分之一,牛比战前减少十分之六。1942年晋绥有人口80万,每人平均交53.4斤,负担是冀中边区的16倍。驻军与机关人员占总人口的4%至5%,1942年占到8%。尽管形势严峻,吕梁军民毅然承担起为陕甘宁边区输送物资的重任。

(二)晋绥边区政府采取有力措施,组织发展生产,开展“四大动员”,为陕甘宁边区筹集资金、运输物资。

1941年、1942年,各抗日根据地经济极度困难。响应毛主席“自己动手”号召,晋绥边区颁发了春耕、贷款贷粮、兴办水利等条例。贺龙亲自带领部队和机关人员开荒、种地、纺线。1940年至1945年6月,军民共开荒195.67万亩,仅兴县增加耕地50万亩。

积极组织兵工生产。抗战十四年晋绥军区兵工厂除修理大量武器枪支外,共生产手榴弹282909枚,地雷12690个,五○掷弹筒炮弹129600发,炸药10220公斤,步枪272支,刺刀3300把,机枪20挺。

为冲破“晋西事变”后国民党停止补给与日军“扫荡”形成的困境,1940年2月26日晋西北军政委员会、行署决定开展两个月的扩军、做军鞋、献金、献粮“四大动员”。按照“有钱出钱、有力出力”原则,以吕梁为主的晋西北地区最终献粮90426石,献金1810625元,扩兵15885名,做军鞋118441双,均超出目标。1941年遭遇严重旱灾,边区军民节衣缩食吃野菜,仍将3000多石粮食运往延安。

(三)吕梁人民对陕甘宁边区的财政、物资、军需、药品等后勤方面的支持。

晋绥对陕甘宁的支持:①财政支援中央的部分占到财政总收入的50%~60%,最多达80%。1943年财政总收入为农币929345114.4元,而解运到中央的药品合农币753666772元,占当年财政总收入的81%。②粮食。1940年至1945年,晋绥累计向陕甘宁输送公粮1686.35万公斤,其中吕梁地区贡献675万公斤。③布匹、棉花、被服等。妇女们积极响应号召,白天下地干活,晚上在油灯下纺纱织布,为部队缝制棉衣棉被。仅1943年晋绥就向陕甘宁输送布匹5000多匹、棉花2000多公斤。④药材。药农们冒着生命危险进入吕梁深山老林采药,将药材送到晋绥边区医疗机构,再统一运往陕甘宁边区。这是中国人民抗日战争史上的一段光辉篇章。

2017年6月21日,习近平总书记来吕梁考察时说:“革命战争年代,吕梁儿女用鲜血和生命铸就了伟大的吕梁精神。我们要把这种精神用在当今时代,继续为老百姓过上幸福生活、为中华民族伟大复兴而奋斗。”吕梁军民在抗日战争中的三大历史贡献,是对“吕梁精神”的生动诠释。他们的英勇事迹和伟大精神,将永远激励着后人为振兴吕梁,为民族复兴不懈努力。

(作者系吕梁市委原政研室主任,人文历史专家)