冯天佑的烽火记忆

□ 本报记者 冯海砚 通讯员 贺丽娟 杨艳利

在柳林县李家湾乡梁家会村的一家农家小院里,95岁的抗战老兵冯天佑一直保持着艰苦朴素的作风:屋里陈设简单,一些家具摆件也是用了好多年。冯天佑说:“我这一生历经战火,不少战友永远留在了战场上,和他们相比,我很知足、很幸福了。”

立秋时节蝉鸣噪,暑气未消秋声起。8月4日,尽管屋外还是一片燥热,记者专程来到老人家里了解他的烽火故事。还未走进院落,就听到“噔噔噔”的声音,出来迎接的孩子们说老人正在炕头上“捣钱钱”。“捣钱钱”是吕梁山上、黄河岸边农村群众独有的生活习俗,平日里,农村群众将黄豆或黑豆浸泡膨胀,放在厚厚的石墩上,用小铁锤捣扁,圆滚滚的豆子瞬间“开花”,变成一片片形似“铜钱”的小圆片。将“钱钱”置于阳光下晒干,这金灿灿的宝贝,便是家家户户都爱吃的“豆钱钱”。

农村人煮稀饭,或者吃一些汤面类的饭都会煮一些“豆钱钱”。记者循着有节奏的声音,掀开内屋门帘,一位精神矍铄的老人盘腿而坐,正专注地劳作。

他就是抗战老兵冯天佑,1944年1月参军入伍,1946年12月退伍。令人难以置信的是,这位已有95岁高龄的老人至今保持着完全自理的生活——早睡早起,一日三餐亲力亲为,孩子们通过家中安装的监控设备与他保持联系。

“我能动就不麻烦孩子们”。冯天佑老人朴实的话语里,依然透着当年那个抗战少年的倔强。

14岁参军,而且自己也不知道在生死线上挣扎过多少次,对于冯天佑来说自己是幸运的,“现在我们国家发展的好多了,咱老百姓千朝古代也没有经过现在老百姓的吃喝,真是在天堂上活了。”老人的话朴实但字字真切。

老人把自己参加抗日战争的一些有关资料摆在了炕头,记者一边翻看,一边与老人交流。当所有的话题转向关于抗日战争的事情,冯老的眼神骤然变得深邃。

1944年,年仅14岁的冯天佑和小伙伴们承担安放地雷、站岗放哨的重任。“没武器,光是人,只有手榴弹、炮弹,我们那会儿小,就支援安炮仗,打地雷。有大的有小的,大的只能背两颗,多了背不动。”冯天佑每天的任务除了站岗放哨,就是和一群娃娃兵在公路上安放地雷,走一会,在路上掏个眼儿,把地雷埋进去,路中间埋一颗,路的两边各埋一颗,而且每颗和每颗之间用线搭上,再轻轻地把土撒上,用脚轻轻踩一下,伪装成人们走过的路。说到这里,老人突然沉默下来,那些年牺牲的战友身影浮现在眼前。最令老人痛心的是村里四条年轻生命的逝去。“因为录口供,其中一个年轻人胸口被刺了30多刀”。现在提起这件事情,这位年近百岁的老人仍然激动不已。

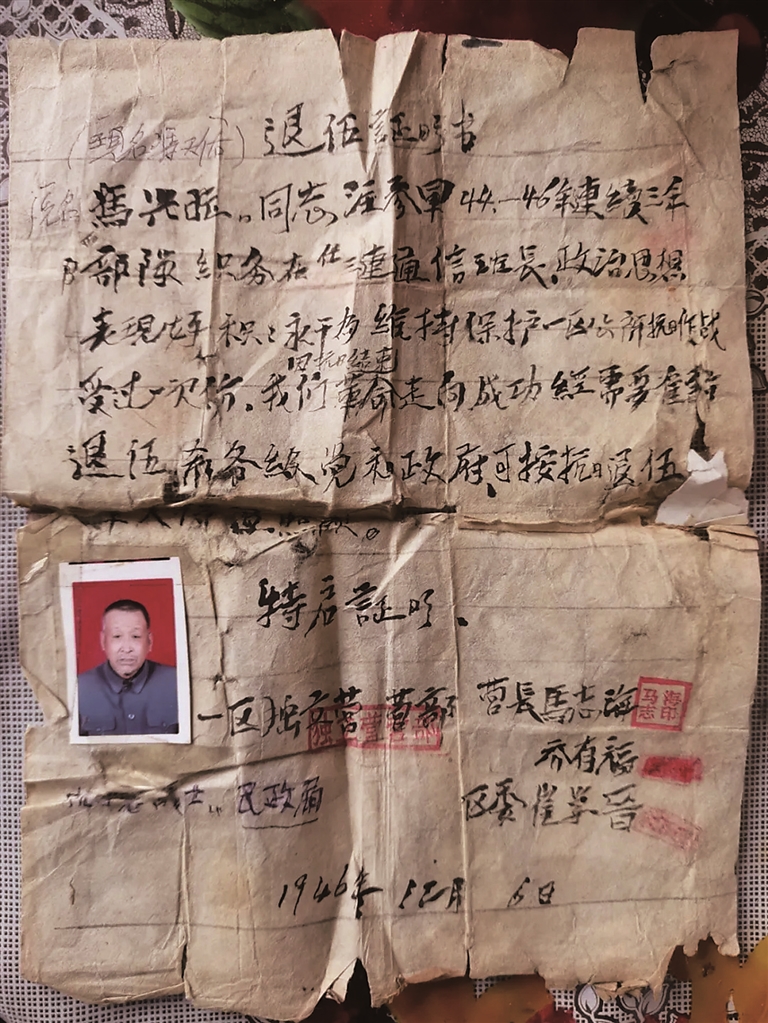

“通信班班长,思想政治表现好……”现在,只能从老人保存的一张破旧斑驳的“退伍证明书”上可以看到他当年参加抗日战争的一些情况。

“可怕了,那会儿。村里四个年轻小伙都倒下了,现在的柳林烈士楼里还记录着他们的名字。最大的才23岁。”

1944年农历腊月初七,第二天就是腊八节了,对于冯天佑老人来说,那天是他人生中最接近死亡的一天。“今晚上不要走了,明天吃糯米。我说,害怕日本人来了。还是走吧”那天晚上,母亲劝冯天佑住一晚,先不用走,等第二天过了“腊八节”再起身。

母亲的意思是日本人怎么可能正好就来了?

但最担心的事情还是发生了。从金罗来的日军突然包围了梁家会村,将村民关在窑洞里三天三夜。当时冯天佑和另一个大他三四岁的少年被单独捆绑在院中,遭受严刑逼供。

“横竖总是一死,不用说了,咱活不了了,啥话也别说了,顶上命了。”冯天佑和被捆起来的同伴都是十几岁的少年,从腿上到胳膊上,和捆庄稼一样,绑的紧紧的,他们面对死亡威胁,心生惧怕,但依然紧咬牙关。

就在生死关头,对面山上的武工队冲锋枪声吓退了日军,两位少年躲过了一次劫难。这段向死而生的经历,塑造了冯天佑坚韧不屈的性格。

虽然他在部队的时间不算长,但一次次生死劫里的经过让他成长为英勇善战的班长,曾带领队伍歼灭5名敌军,荣获营部嘉奖。

对于冯天佑老人来说,无数革命先辈的九死一生,才换来了如今幸福生活。他需要记住这段历史,所有后辈更需要铭记这段历史。