王凤树抗战:“吕梁精神”的真实写照

□ 本报记者 冯海砚

王凤树(1918年9月28日—1986年10月20日),乳名马保,原籍离石县(今中阳县)韩家山村。抗日战争期间,举家搬迁到离石小东川革命根据地扣家庄,中华人民共和国成立后,定居田家会村。

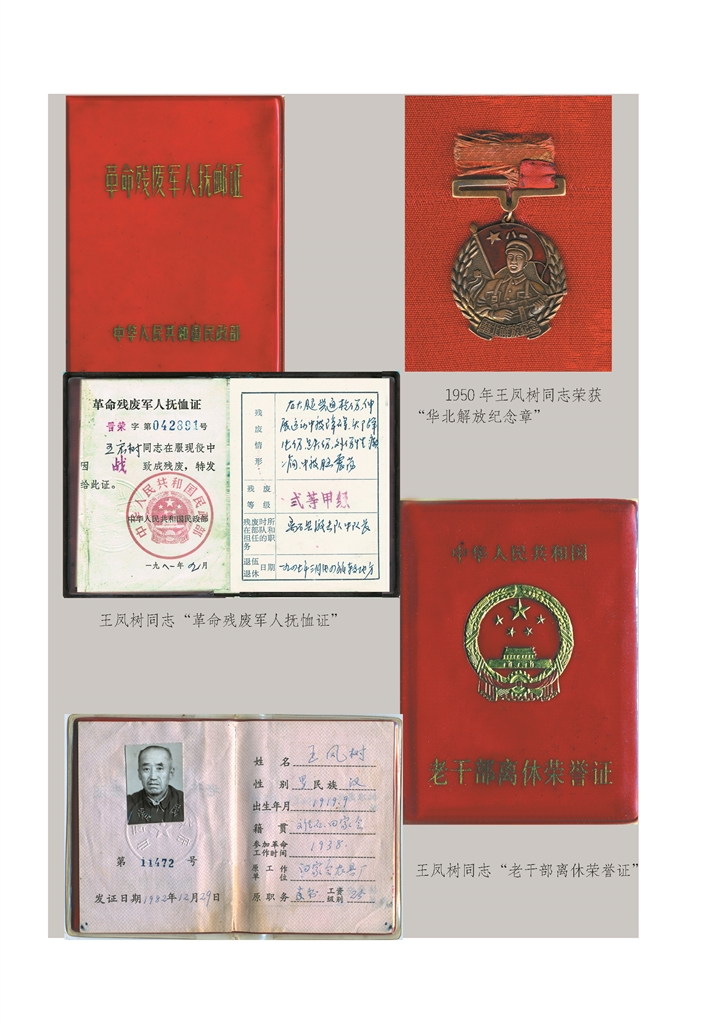

1937年4月,王凤树参加离石牺盟会组织的培训班后,组建南梁抗日游击队,次年2月加入中国共产党。历任南梁抗日游击队队长、离东县游击大队三中队队长,晋绥八分区五支队五连连长,中阳县人民武装自卫军第二大队副大队长兼三中队队长,中国人民解放军独四旅十三团三营副营长,旅部直属练兵营营长等职。民国36年(1947年)在解放战争中负伤致残(二等甲级),由军队转业到地方工作。

革命战争年代,在吕梁山脉的崇山峻岭间,曾回荡着无数英雄的呐喊。出生于今中阳县金罗镇韩家山村的王凤树就是其中的一位。

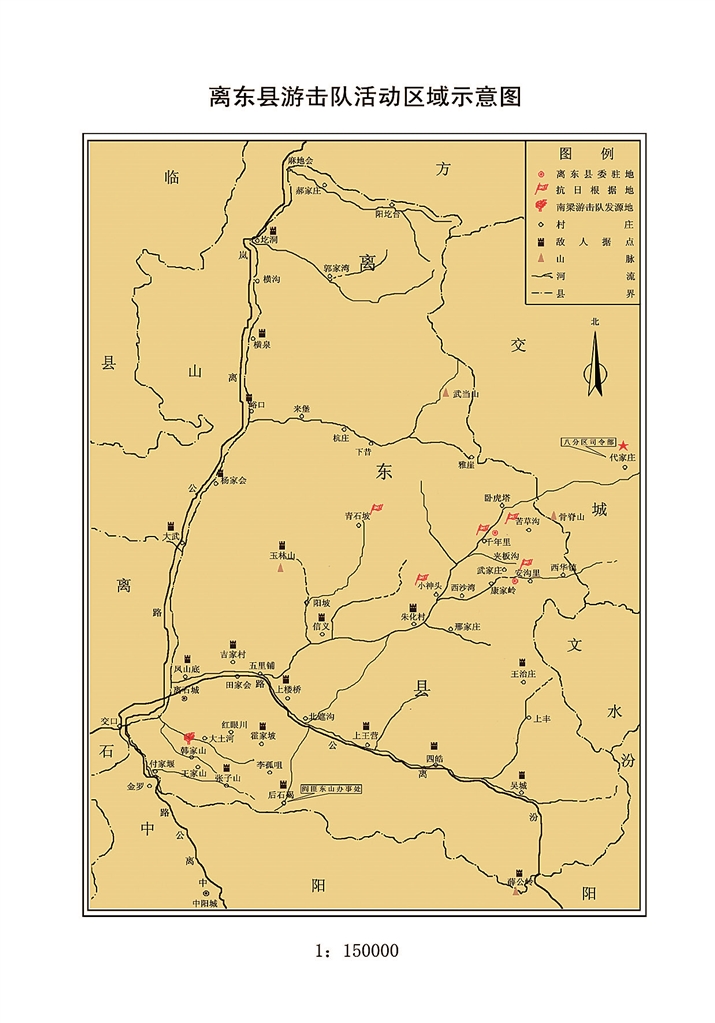

1937年,只有19岁的王凤树在耳闻目睹了红军的抗日救国主张和一些英雄抗日事迹后毅然决然加入了离石牺盟会,投身革命洪流。1938年,他在南梁(原中阳县张子山乡、原离石区红眼川乡地域)一带拉起了一支抗日游击队,一群泥腿子扛着镰刀斧头、土枪大刀,誓死要跟着王凤树抗日。

抗战八年,从南梁抗日游击队的组建,到离东县抗日根据地的坚守,从王家山的绝地突围到智取横泉碉堡,这位吕梁汉子,在吕梁大地硬生生地刻下了“对党忠诚、无私贡献、敢于斗争”的英雄印记。他的抗战故事,是吕梁大地军民抗战英雄群像的真实写照,更是“吕梁精神”在战争烽火年代的生动诠释。

吕梁抗日根据地进入极端困难时期,王凤树不动摇、不叛变、不退缩。面对威逼利诱,他坚守阵地寸步不移,始终如一追随信仰。子弹打光了用信念支撑,队伍打散了用意志集结,这份对党赤胆忠心的坚守,是刻在民族脊梁上永不褪色的革命勋章。

时间定格在1942年。

那一时期,抗日战争进入了最艰苦、最困难、最残酷、最复杂阶段。日本帝国主义对蒋介石国民党加紧了政治诱降,集中兵力对付共产党,对共产党领导的抗日根据地,进行了灭绝人性的大扫荡,使抗日根据地大面积缩小,人口从一万万减少到不到五千万,军队从50万减少到30万。

那一年,离东县的抗日形势跌入谷底。日军在信义、归化、玉林山修建了碉堡,频繁骚扰、挤压离东抗日根据地,迫使离东县委由信义千年里村迁移到更为偏远的小神头采树沟村,离东县委活动面积也大大缩小,生存环境更为恶劣。

抗日相持阶段,日军一边加强军事打击,一边又对抗日武装力量和政府工作人员进行政治诱降。当时离东县游击大队有三个中队和一个警卫连,其中一中队长郭元喜、二中队长苗世、警卫连长李学彪接连叛变投敌。郭元喜叛变后,带着日伪军日夜偷袭离东根据地,还出卖了离东县妇救会女干部杜凤英和李秀珍两人。为了打击离东军民抗日意志,日本鬼子把杜凤英和李秀珍拉到离石西城墙上,剥光衣服,进行非人折磨。用刺刀剖开李秀珍的肚子,挖出刚刚七个月的胎儿,挑在刺刀上……

疯狂扫荡,残酷杀戮,严密封锁,政治诱降,面对敌人软硬兼施的挤压手段,仅仅成立两年的离东县委、离东抗日根据地人心浮动,抗日形势急转直下。1941年12月到1942年1月16日,短短21天内,包括县政府文书、县公安特派员、县政府科员等重要人员在内的31人也先后叛变投敌。离东县抗日工作陷入空前危局。

如此危局?时任离东县游击大队三中队队长的王凤树的意志却异常坚定。他第一时间把离石伪铁血团团长贺焕芝亲自写给自己的劝降信和郭元喜派人秘密劝降的情况向县委书记田秉刚汇报。“贺焕芝家和我家是邻村,从小就认识。他给我的官是汉奸官,我宁死不当汉奸;郭元喜和我说在日本人那里当伙夫也比当游击队的队长强。人怎么只能为吃喝了。我不怕死,我就要打日本人,哪怕剩下我一个人也要打鬼子。”

就这样,在那段最艰难的时期,王凤树的三中队独撑起了离东县的抗日局面,三中队也成了离东县唯一的武装力量。王凤树带领三中队队员活捉叛徒郭元喜,枪杀叛徒苗世、李学彪,一定程度震慑了敌伪汉奸、叛徒败类。县委书记田秉刚白天工作活动、晚上住宿休息,都和三中队在一起,剃头理发也是三中队的事务长王克效负责。王凤树依靠王克效、贺兰华、蔡世番等南梁游击队骨干,坚强地战斗在离东的抗日战场。

1943年,为扭转困局,晋绥八分区派遣主力五支队进驻离东,王凤树的三中队被整编为五支队五连,他担任连长。这支从南梁走出来的革命火种,最终发展壮大为坚持离东抗战直至胜利的重要力量。

危机危难之时,王凤树展现出了共产党人钢铁般的意志和对革命事业的无限忠诚。至今,在离石、中阳一带的沟壑村寨,王凤树除汉奸、杀叛徒、痛打日伪军的事迹依然口口相传。

家人惨遭敌人迫害时,王凤树无不痛心、无不悲伤。老母亲宁可死也不出卖儿子。四叔更是意志坚定,临了连个全尸都没能守住。家人血泪未改其志,满门苦难未移其心,这份用无私奉献诠释的热血守护,是印在大爱大义中不求回报的生命底色。

时间回到1939年。

这一年年底,“晋西事变”来得那叫一个突然。国民党第二战区司令长官兼晋绥绥靖公署主任阎锡山,几乎动用全部晋绥军镇压与新军一体的牺牲救国同盟会。山西新军在八路军的支援下被迫奋起反抗,打击了山西反共顽固派的妥协投降阴谋,发展了抗日武装力量,巩固了山西的抗战局面,并且争取到阎锡山继续留在抗日阵营,维护了中国共产党与阎锡山的统一战线关系。

统一战线的关系是维护住了,但是阵地有了纷争。“晋西事变”后,韩家山一带成了阎锡山的地盘,归阎军驻在石碣一带的东山办事处主任杨文英管辖。

杨文英知道共产党迟早是国民党的死对头。再加上王凤树当时在离石、离东辖区已经是声名赫赫。杨文英提起王凤树就恨得咬牙切齿,想把他抓住碎尸万段。

王凤树成天带着队伍打游击,今天在对面的山上,明天还不知道又钻到了哪条沟里,想逮着王凤树谈何容易?杨文英决定抓王凤树的家人给他点颜色看。

1943年的一天,杨文英带着人突然包围韩家山村,抓走了王凤树四叔父王安贵和其好友张海有。王安贵被抓到石碣城后,当晚就被带进审讯室。

“王凤树在哪里,怎么能联系到他?”敌人逼迫王安贵交代王凤树的情况,想从王安贵那里得知关于王凤树的所有消息,更希望通过王安贵劝降王凤树。杨文英承诺只要王安贵能劝降王凤树,就给他好吃好喝,否则命都不保。

谁承想,王安贵也早已参加了革命。“王凤树自从跟了八路军,我们连面也见不上,没法劝。”王安贵宁死不屈,什么也不说。顽军见劝降无效,用尽各种酷刑折磨,皮鞭抽、火柱烫,打得王安贵浑身是伤。

顽军无计可施,将王安贵衣服扒光捆缚刑场。刽子手面对王安贵浩然正气的目光,颤抖着用刺刀刺穿王安贵的身躯。更为凄惨的是,数日后村里人为王安贵收殓遗体时,发现尸体已经被山间野兽噬咬殆尽,仅剩一个难以辨认的头颅。面对血肉模糊的惨状,全村同族无不悲痛欲绝!

“我非打开石碣城报杀叔父的仇不可!”叔父的下场让王凤树更加坚定了战斗决心。而母亲的死更是让他的这一信念坚定如磐。

王凤树的母亲一辈子没过过几天安生日子。特别是来了日本鬼子,自己的儿子王凤树又参加革命后,整天东躲西藏,担惊受怕,不是被日本人追赶,就是被伪军、顽军抓起来拷打,每一次被打得跌倒爬起、披头散发、死去活来,一连着几十天下不了炕。最后被顽军抄了家,所有家当、粮食、吃喝都被一扫而空,大门被贴了封条,连个落脚的地方也没有。

时间进入到1944年。

鬼子伪军颓势日渐显露,中国人民抗日战争进入反攻阶段。日本鬼子急了,汉奸伪军慌了。离石城内的大汉奸、神风铁血团团长贺焕芝急于为自己找出路,便投诚阎锡山,成了少将级别的离石城防副司令。至此,贺焕芝便和阎军有了勾结。

而此时,考虑到王凤树家人的安全,离东县委把他的家人全部转移到根据地青石坡。青石坡距离离东县民主政府所在地不远,但是离舅舅家却有一段距离。

有一年,王凤树的舅舅病重,捎话给其母亲想让去看望。母亲带着小儿子和女儿冒险返乡探视,不幸被汉奸白有务发现。白有务第一时间向离石城的大汉奸“铁血团长”贺焕芝告了密。贺焕芝即刻带人抓捕了王凤树的母亲,并企图以此为要挟,逼迫王凤树投降。

“叫你儿子回来当官发财,怎么样?”面对贺焕芝的威逼利诱,王凤树的母亲嗤之以鼻。她沉默抗争,拒食水米,以绝食表达着无声的反抗。贺焕芝又找到在伪警备所工作的王凤树母亲的外甥去劝说,依然无效。面对敌人强行灌喂,老人宁死不从!贺焕芝气急败坏,写信威胁王凤树投降。王凤树悲愤之余,带着人抓捕了贺焕芝的亲叔父,“若敢动我娘一根毫毛,必叫你贺家鸡犬不留!”

无奈之下,贺焕芝不得不放老人回家。老人被折磨了整整27天,回家的时候已经是奄奄一息,没过几天便悲愤离世。

家人遭受苦难,王凤树看在眼里,痛在心里,但他知道,只有自己舍身舍家,才能真正换来家人的安宁,才能换来国家的解放。

烽烟战火中,王凤树临危不惧,有勇有谋。在敌强我弱的形势下,设伏袭敌、巧送情报,声东击西、虚实结合,于绝境中破敌,展现出过人的胆识和斗争能力。善以灵活周旋战术,无畏生死与敌斗争,是写在吕梁抗战中最为精彩的时代回响。

1943年春,王家山的山梁上还结着霜。

王凤树和排长杨光荣率一个排的战士赴南梁上的后墕村取打埋伏战时藏匿的子弹。途经中阳县境时,侦察员石祥玉被俘叛变,顽军营长师国强率300余人追击。部队抵达王家山(属于原中阳县张子山乡)休整时,遭顽军包围。“沉住气,等敌人靠近了再打”。午后,战斗打响,当顽军逼近至五十米时候,王凤树沉稳指挥,等待顽军犹豫不定时,王凤树突然命定射击,击退顽军数十人。顽军再次进攻,掷弹筒和机枪接连强攻,王凤树依然沉着冷静,再次击溃顽军;顽军安排狙击手射杀,通讯员冯维山、排长杨光荣相继牺牲,王凤树一怒之下,端着冲锋枪猛然站起,冲在半山坡向顽军扫射起来。冲锋枪“哒哒哒”响着,子弹“哗哗哗”飞着,王凤树誓死要为杨排长和冯维山报仇。

一通激烈战斗后,王凤树自己头上受了伤。战士们上前关心他,他摸了摸头,见有血,但是跺了跺脚感觉没什么大碍,就又准备后面的战斗。天黑前,顽军又一次进攻。但不多一会工夫就又被打了回去。考虑到战士们打了整整一天,又滴水未进,已疲劳至极,趁着天黑,王凤树立即组织突围,成功撤离。

又是一个春天。

1944年3月25日晚,驻离石日军鹰村大队派其一个中队和信义伪军中队包围石村,五支队侦察排排长吴永祥和数十名战士被杀。支队长王文礼、政委李永和知道消息后怒斥要报仇雪恨。当时正在峪口、下昔一带活动的王凤树被随即调了回来,准备袭击信义伪军据点。

当时日本鬼子驻在村子对面的碉堡,伪军驻在信义村。碉堡和信义村中间隔河,河上有桥。伪军分驻两个院子,上院一个班,下院两个班。根据敌情,支队领导和王凤树连夜制定了战斗计划,由王凤树带领突击队消灭上院的伪军,指导员高明正带一个排控制下院,三排则在河的北岸小桥上阻击日军,防止增援。战斗打响后,司号员吹号迷惑碉堡里面的鬼子。

“什么人?”王凤树带领突击队向上院摸去,刚到院子外面,却被哨兵发现了。王凤树一枪打死哨兵。这时回龙塔的司号员听到枪声,也吹响了冲锋号。王凤树一声“上”,突击队的战士们齐声“杀,冲啊”,就打进了院子,上院一个班的伪军正在睡觉,朦朦胧胧就被堵在两孔窑里,战士们把手榴弹从窗户送进去。“咚咚”的爆炸声后,窑里的伪军早已哭天喊地嚎成一片。

“不要打了,我们投降。”“啪啪”,枪从大门扔了出来,伪军也举着手出来了。战斗不过20分钟,当场毙敌两人,还俘虏伪军班长吴俊歧等五人,缴获步枪5支,子弹1000余发,手榴弹8枚。

听说日伪军要将信义据点的储粮运往离石城,五支队再次将伏击重任交给王凤树的五连。接到任务后的王凤树在和指导员高明正认真研究后,选择把伏击地点设在田家会和五里铺之间的狼尾沟口(狼尾沟现名为国防沟)。天亮前,王凤树带着队伍从北梁上的龙马坡过来,两个排埋伏在狼尾沟口东面的高粱地里,高明正带一个排埋伏在对面的马家村随时接应。

日头升起来的时候,王凤树让小战士王宏提着筐子,拿着小铲,化装成村里拾粪的小孩,到公路上去监视敌人。

敌人的动静被摸了个透彻,等到日军、伪军的大队人马进了伏击圈时,王凤树才命令开始打。可没想到这时候有人卡壳了。步枪的排子枪响了,可王凤树身边的机枪手看见有日军,一紧张,机枪卡住了。王凤树随机脱下鞋来,对着机枪狠抽,抽了几下枪终于打响了。

战士们瞄准日军伪军一阵射击。高明正带的三排在对面高喊:“冲啊!杀啊!”枪弹齐发!敌军猝不及防,阵型大乱!村民们借机驱赶驴马乱窜,将敌人挤压踩踏得人仰马翻。

1944年9月,晋绥军区决定发起“秋季攻势”,打通岚离公路。支队长王文礼做了战斗部署,王凤树的五连的任务是围困位于方山县的横泉碉堡,阻击峪口之敌向圪洞增援。

面对伪军工事坚固,而且驻有一个中队的兵力,王凤树认为强攻代价太大。关键时刻,他带领侦察参谋贺定轩在横泉村侦察时意外发现,伪军外号叫“料子鬼”的班长正在一村民家中偷吸鸦片。王凤树果断将其制服。王凤树在审问中获得精确情报后,又产生了一个极其大胆的想法:利用这个被俘的伪军班长打开据点吊桥!他与贺定轩随即调整部署,调集队伍。

午夜,王凤树押着“料子鬼”秘密潜至据点外壕边。“料子鬼”以班长身份叫开了吊桥。“吱呀”一声中,吊桥缓缓落下。就在桥面接近地面一尺之际,王凤树闪电般跃出,夺过守桥伪军步枪!贺定轩则率战士迅猛冲过吊桥。战斗指令清晰传达:不发枪声,用刺刀解决!在王凤树精密指挥下,战士们悄无声息地潜入营房。当伪军们从睡梦中惊醒,黑洞洞的枪口已经顶在胸前,他们赤身露体在惊恐中被驱赶至壕沟。这场完美的战斗不费一弹,俘获伪军五十六人,缴获机枪、步枪数十支,横泉据点瞬间瘫痪!

八分区司令部所属一部在反“扫荡”中途经卧虎塔附近时,在夹板沟被一股日军重兵包围。五支队长王文礼在卧虎塔山口设伏阻敌,王凤树的五连则再一次战在前沿。

为了打好这一仗,支队副政委贾庚羽和作战参谋梁树德专门到五连,协助王凤树指挥战斗。等日军进入了伏击圈,王文礼“叭”一枪,机枪、步枪立刻响成一片,手榴弹也咚咚地开了花。王凤树阵地前的日军突然“唰”地趴在地下,没有去全力组织反击,而是一部分敌人就地向王凤树的五连射击,一部分敌人朝着南面去了。而另一边,卧虎塔南边的夹板沟方向也响起了激烈的枪声,王凤树阵地前面的日军一边射击一边脱离了战斗,一窝蜂都往夹板沟方向跑。

王凤树感觉不对,立即跑到贾庚羽身边汇报:“贾政委,夹板沟那边一定有情况,你在这儿指挥,我带一排和机枪班去打鬼子的屁股。”王凤树边说边叫一排长、机枪班,就跟在日军屁股后边追了下来。

夹板沟早已打成了一锅粥,王凤树带着四十几个人一阵猛跑、猛打,打得日本鬼子懵了。这时,夹板沟被包围住的八路军看见日军的包围圈松动了,趁机发起攻击,都从夹板沟冲了出来。王凤树一边阻击一边把夹板沟突围出来的部队接应过河,从千年村的铁树沟钻进去转移了。

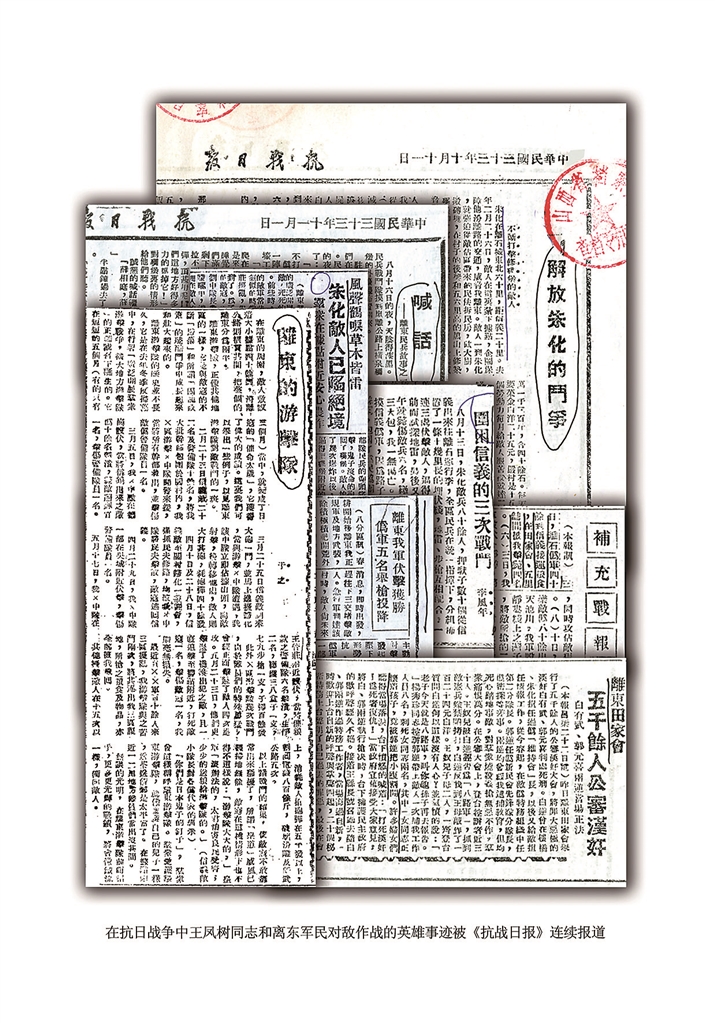

《抗战日报》曾专门报道过王凤树带着队伍与敌人斗智斗勇的战斗事迹。一篇发表于1944年10月6日,题目是“没有枪声的战斗”,这一报道讲的是王凤树智取横泉碉堡的经过,报道还号召解放区军民学习王凤树对敌斗争的机智和勇敢。另一篇报道发表于1944年9月10日,题目是“离东我军伏击获胜,伪军五名举枪投降”,报道的是王凤树奇袭信义据点的战绩。当日还有一篇专门报道了王凤树狼尾沟伏击战。

王凤树不是一个人在抗战。

他与战友、家人浴血谱写的抗战壮歌,正是伟大抗战精神在吕梁山深处最有血性的回声。这爱国情怀、这民族气节、这英雄气概、这必胜信念,无疑为“对党忠诚、无私奉献、敢于斗争”的吕梁精神凝聚起了最为厚重的底色!