重温吕梁抗战历史 弘扬伟大抗战精神

□ 王三伟 杜文斌 南娜

2025年7月7日,习近平总书记参观阳泉市百团大战纪念馆时强调,百团大战的历史壮举,充分展现了我们党在全民族抗战中的中流砥柱作用,充分展现了党领导的人民战争的磅礴力量。要讲好抗战故事,把伟大抗战精神一代代传下去。

伟大抗战精神铸就于波澜壮阔的抗日战争。主要内涵包括:天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

抗日战争时期,吕梁是中国共产党和八路军创建的晋绥抗日根据地的中心地区。吕梁人民为配合八路军主力开创、巩固晋绥边区革命根据地、保卫支援陕甘宁边区、打击日本侵略者、争取民族独立和人民解放作出了巨大贡献,建立了不朽的功勋。中国共产党领导的吕梁抗战生动展现了伟大抗战精神。

吕梁抗战充分展现了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀

这是抗战精神的核心要素,体现了中华儿女在国家面临危亡时的责任感和使命感。在抗日战争中,吕梁人民生动实践着这种爱国情怀。

1937年7月7日,日本帝国主义发动了卢沟桥事变,开始了蓄谋已久的全面侵华战争。驻扎卢沟桥的中国守军奋起还击,揭开了中国全民族抗战的序幕。鉴于山西所处的特殊战略地位,中共中央把山西确定为华北抗战的战略支点,作为华北抗日前线。1937年8月25日,八路军一一五师、一二○师、一二九师总兵力4.5万余人,开赴山西前线,投身对日作战,创建根据地,粉碎敌人图谋。吕梁山地处山西中西部,在这里创建根据地,对于开展抗日游击战争,支持山西乃至华北抗战,保卫党中央,沟通各根据地联系,有着极其重要的意义。当切身利益与民族命运同频共振,吕梁人民的抗日热情便如决堤江河,化作自觉投身斗争的政治力量,游击队、武工队、农救会、工救会、青救会、儿童团纷纷建立,全民皆兵,全民参战,吕梁人民成为了拿起锄头能生产、扛起枪杆能战斗的主力军。

晋绥边区劳动模范张秋林积极投身抗日运动,动员自己的丈夫参加了八路军。她还担任了妇救会秘书和妇女自卫队队长,动员妇女绣花织布,做军鞋。率领妇女自卫队站岗放哨、送情报、抬担架、照顾伤病员,受到八路军的表彰。

孝义县妇救会秘书冯全英,怀揣着“多做一双鞋,战士就多一分力量”的信念,炕头成了她的战场,针线成了她的武器。在她的带动下,妇女们昼夜赶制,一次就为八路军送去1600双结实的军鞋,那密密的针脚里,缝进的是母亲的牵挂、妻子的期盼,更是吕梁女性的家国担当。

石楼牺盟会组织青年妇女成立了自卫队,白天在纺车旁织出军需布匹,夜晚在月光下练习刺杀格斗,春季比武中,城关妇女自卫队夺得了一面奖旗,映照着她们“既能持家、亦能卫国”的飒爽英姿。

抗日战争爆发以后,兴县蔡家崖开明士绅牛友兰毁家纾难,支援抗日战争,先后拿出3500多元白银,150多石粮食,支援八路军和新军抗击日寇。同时,在兴县城关创办了产销合作社,随后发展成晋西北纺织厂,为晋西北军民解决穿衣吃饭问题。同时,他把自己的子女和直系亲属都送到延安学习,参加抗日救亡运动,让他们走上了为全人类解放而奋斗的康庄大道。

1942年1月12日,为保障党中央与各根据地的文件和干部能迅速而安全地护送,中共中央书记处发出《关于建立各根据地秘密交通的指示》。晋绥第八分区的秘密交通线是由若干兵站交织而成,承担着延安与华北各根据地的战略物资运输任务,是由驴蹄、草鞋和鲜血铺就的。在当地人民群众的热情支援下,兵站人员夜以继日地烧水、做饭、催粮催草、催运输工具,完成了物资中转、人员接应、情报处理、安全保障等职能,为维系中共中央与各个敌后抗日根据地的联系,起到了重要作用。

抗战中,吕梁人民用最广泛的参与、最朴素的行动,将“天下兴亡、匹夫有责”的信念刻进骨子里。这片土地上没有旁观者,只有同仇敌忾的战士;没有局外人,只有共赴国难的家人。全民一心的赤子情怀,让吕梁成为抗战岁月里坚实的精神堡垒。

吕梁抗战充分展现了视死如归、宁死不屈的民族气节

在抗日战争中,有无数吕梁儿女面对日本法西斯的残暴行径,英勇斗争,视死如归,不畏艰难,宁死不屈,为民族独立和人民解放献出了宝贵生命。

1942年7月18日,汾阳游击队队长蒋三,在唐兴庄附近被裴会镇汉奸匪徒突然包围,腿部负伤,顽强还击,在弹尽援绝时,饮弹自尽,壮烈牺牲,年仅30岁。蒋三弟弟蒋四(游击队员)在战斗中被俘后,日军严刑拷打,问不出蒋三行踪。日军又把蒋三母亲崔银凤抓去,百般威逼利诱,要其说服蒋四,供出蒋三活动地点,遭到蒋母严正拒绝。蒋三牺牲后,蒋四也被杀害。蒋母被释放后,又送小儿子参加了解放军,在汾孝战役中不幸牺牲。蒋母崔银凤被子弟兵和群众尊称为“蒋妈妈”。

文水县抗日民主政府县长顾永田,1940年1月12日,被推选为晋西北第八专署专员。同年2月1日,在交城田家沟伏击日军的战斗中,他身先士卒,冲锋在前,不幸多处中弹牺牲,年仅24岁。八专署党政军民为他举行了隆重的追悼大会,并立碑纪念,将文峪河水库出水处永赖渠改为永田渠。

1940年9月,离东县成立,共产党员雒贵岐担任离东2区区长。当时日军对东川地区进行大扫荡,他组织群众配合正规军与日军日夜周旋作战。1941年春,日伪军包围雒家庄,将病中的雒贵岐抓到石门嫣据点,五花大绑,打得皮开肉绽。雒贵岐坚贞不屈,一言不发,大义凛然,英勇就义。

1944年秋,离石县二区武工队赵银银配合游击队,将汉奸庞仁义击毙。同年腊月,他与队员在柳林镇大井上巷将叛徒王佩义处决。1945年3月,赵银银执行任务后在杨家港被日伪包围,突围中他腿部中弹被俘。敌人诱降给他医治枪伤,他却怒斥敌人罪行,历数汉奸劣迹,引得敌人毒打相加。几天后,他被押往刑场,途经薛家湾、杨家港、寨东村时,他高呼:“共产党万岁!抗日一定胜利!”生命永久定格在了21岁。

1941年4月29日,岚县政府教育科科长(兼任建设科科长)程天长到静乐四区检查协助工作。5月13日凌晨,他被敌伪军包围。原本已突围成功,但他发现装有文件的挎包没有带出来,便冲回去寻找,结果被敌人包围抓捕。敌人将他抓到静乐县城内,百般利诱,让他投降,见他不为所动,便施以严刑。他绝食三天,与敌人斗争到底。敌人逼他写自首书,他却写下“誓死不当亡国奴”。5月19日,敌人将他拉到刑场。途中,程天长大骂日本帝国主义的侵略行径和汉奸卖国求荣的可耻行为:“不要看当汉奸小子一时耀武扬威,将来你们是没前途的,中国抗战是能胜利的,我死是为国家民族死的!有人给我报仇,你们汉奸死后是遗臭万年。”临刑前,他更是高呼“打倒日本帝国主义”“中国共产党万岁”,随后壮烈牺牲。

抗战初期,孝义市兑镇镇石像村仅有百户人家,就有108位村民主动参加抗战,23位血洒疆场,为国捐躯。为了表彰石像村人民对抗日战争的贡献,1938年石像村被孝义县抗日民主政府命名为“抗日模范村”。吕梁抗战还涌现出爆炸英雄李有年、民兵英雄段兴玉等一大批英雄人物。众多英烈英模的事迹感天动地、可歌可泣。

吕梁抗战充分展现了不畏强暴、血战到底的英雄气概

在抗战中,吕梁军民展现出大无畏的英勇气概,面对强敌毫不畏惧,通过吕梁三战三捷、田家会大捷、甄家庄战斗等,给予敌人沉重打击。

1938年9月,日军为配合其正面作战,开始“扫荡”吕梁抗日根据地,并向山西增兵一万余人。在此紧急形势下,一一五师师部三四三旅在汾阳民兵和群众支持下,获得三战三捷的胜利,粉碎了日军进攻黄河、进犯延安的战略企图。首伏薛公岭。1938年9月14日拂晓,八路军第115师343旅686团,开进到吴城镇以东的薛公岭阵地,准备伏击由汾阳开向离石的日军汽车运输队。由团长兼政委杨勇组织指挥这场伏击战。15日8时左右,日军20余辆运输车开来,全部被炸毁,200余名日军被全歼。再伏油房坪。1938年9月17日,由团长邓克明、政委符竹延率领的八路军第115师343旅补充团,在吴城镇西20公里的油房坪设伏。日本香月军司令部无线电队1、5分队的20辆汽车在此被伏击。9辆车被击毁,100余名日军大部被击毙。三伏王家池。1938年9月20日拂晓,686团在南北偏城西北的公路沿线设伏。9时许,800余名日军被伏击全歼。三战三捷共毙伤日军山口少将以下120余人,俘获日军19人,击毁汽车30余辆,缴获枪炮560余支。

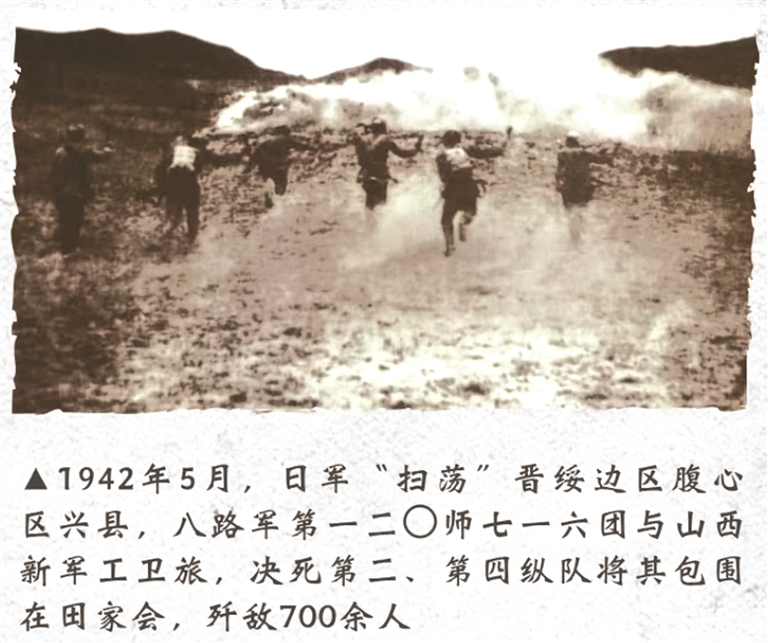

田家会战斗是1942年晋西北反“扫荡”中以少胜多的光辉战例。5月中旬,日伪军700余人奔袭晋西北军区机关。14日,日军沿岚兴公路急进,遭八路军在吴家沟、杂石沟阻击,2名伪军被俘。日军15日拂晓隐蔽于李家庄密林,晋西北军区部署部队监视待机,严阵以待。16日,日军试探出扰被击退,当夜绕道急进兴县。17日拂晓进占空城后撤退,在白家堰遭工卫旅阻击。军区抓住战机,令716团昼夜回师,与兴县游击大队埋伏于二京山。18日,日军突围至二京山,遭716团痛击,先头部队被歼大半。日军逃窜至龙尾峁,八路军抢占高地围堵,经白刃战重创敌人。日军黄昏后突围,遭358旅追击,在田家会附近再度被包围。19日,八路军发起总攻,大部日军被歼,残敌逃窜中又遭截击,最终狼狈逃回普明。田家会战斗中八路军共歼敌1300余人,俘虏日军24人、伪军21人,缴获战马355匹、牲畜155头,山炮1门,还有各种枪支、弹药和用品。

1943年10月,甄家庄歼灭战,粉碎了日军秋季扫荡。共歼灭日军700余人,伪军100余人,缴获重机枪2挺,轻机枪15挺,长短枪200余支,子弹3万余枚。甄家庄歼灭战期间,兴县群众为部队带路500余人次,侦察敌情700余人次,提供担架1616副,共有6448名民工参加抬运伤员。

到1943年底,吕梁全区民兵发展到6万名,单独作战3442次,毙、伤、俘日伪军2500余名。晋绥抗日根据地军民实行发展生产、三三制政权、减租减息、拥政爱民等十项政策,加强了根据地的建设,有效粉碎了日军的“蚕食”和“扫荡”,有力保卫了抗日根据地,大大减轻了党中央的压力。

吕梁抗战充分展现了百折不挠、坚忍不拔的必胜信念

战争从来都不是单纯的武器和军队的对抗,而是意志、精神与信念的较量。中国共产党领导的吕梁人民群众依靠百折不挠、坚韧不拔的必胜信念,形成了压倒一切敌人的强大力量。

1941年,侵华日军为控制八分区进而威胁陕甘宁边区,对交城山根据地大举进攻,采取“铁壁合围”等残酷策略,实行“三光”政策。他们在八分区的草庄头、岔口、芝兰等地设立新据点,致使交城山根据地面积急剧缩小,最困难时仅剩13个行政村的130个自然村。同时,敌人的经济封锁让根据地军民面临物资匮乏的困境,干部战士缺衣少食,许多人患上夜盲症,延安对外通道也受严重威胁。

关键时刻,毛泽东同志发电指示晋绥分局“把敌人挤出去”。晋绥分局迅速响应,八分区成立了以罗贵波为主任的对敌斗争委员会,并确定重点挤掉岔口和芝兰据点的敌人。围困岔口、芝兰敌据点,成为“挤”敌斗争的中心。交城游击大队灵活作战,开展麻雀战、打冷枪等活动,武工队和民兵日夜监控敌人,让其惶惶不可终日,伪军甚至编顺口溜诉苦。八分区六支队更是战功赫赫,多次伏击敌人运输队,截断交通线。1943年2月7日,六支队在石沙庄歼敌40余人;2月,在水峪贯和西冶之间重创送粮之敌,毙敌众多并缴获大量物资;3月10日,袭入岔口敌据点全歼日伪小队;4月14日,再袭岔口据点解救群众。在斗争中,我军广泛发动群众,开展反汉奸、特务和反“维持”斗争,提出“一不给当差,二不送粮食,三不捐钱财”口号,搞掉敌人特务网,断绝其物资来源。1943年2月底,部队掩护据点周围群众搬家,制造“无人区”,实行坚壁清野。经吕梁军民持续打击围困,芝兰据点敌人陷入绝境。1943年7月21日,岔口、芝兰敌军炸毁碉堡逃窜。9月18日,我军智取草庄头敌据点,交城山根据地面积扩大三分之二,形势大为改观。

毛泽东得悉后指示晋绥军区:“在其他各分区也令他们开展八分区那样的战斗,打出威风来,扩大自己,挤小敌人。”吕梁军民创造性地运用劳武结合模式,组织群众在生产间隙参与游击作战;广泛开展地雷战,在日伪据点周边、交通要道布设地雷阵,有效阻滞敌军行动;实施大规模破击战,破坏日伪交通线和通讯设施,切断其补给通道;同时建立联防围困体系,以多区域协同作战方式封锁敌人据点,使其陷入孤立无援的境地。全年共拔除日伪据点92个,成功解放村庄3180个,使37.3万群众摆脱日伪统治,解放区面积较之前扩大2.43万平方公里。

吕梁人民在抗日战争中作出了巨大牺牲和贡献。据不完全统计,抗战期间,八路军第一二○师暨晋绥边区部队(含吕梁地方武装),共与日、伪作战1万余次,毙伤日伪军10.74万人,俘虏日伪军1.8万余人;晋绥及吕梁民兵对敌作战1.8万余次,毙伤日伪军7733人,俘虏日伪军1870人。期间,八路军第一二○师暨晋绥军区部队牺牲1.4万余人,负伤3.2万余人(其中牺牲旅级干部6人,团级干部 81人);民兵伤亡2459人;晋绥边区人民群众惨遭杀害共计11.38万人(其中吕梁有2.3万余人)。据1940年到 1945年的不完全统计,晋绥边区人民共交纳公粮1686.35万公斤(其中吕梁 675万公斤);晋绥边区抗日根据地支援中央的经费一般要占到边区财政的50%一60%,而吕梁几个专区则占到了70%,其中1943年上解中央的经费甚至占到了吕梁各县财政总收入的81%。

回望来路,抗战的硝烟已经过去;展望未来,伟大抗战精神光芒如炬。在纪念抗战胜利80周年的重要历史节点,回顾吕梁抗战历史,缅怀先烈,就是要激励吕梁儿女赓续红色血脉,传承红色基因,弘扬伟大抗战精神,传承吕梁精神,在新时代新征程上,对党忠诚,无私奉献,坚韧不拔,敢于斗争,改革创新,攻坚克难,为以中国式现代化全面推进强国建设民族复兴伟业做出更多吕梁贡献!

(作者单位:市委史志研究室)