瓦塘支部的抗战岁月

兴县档案馆中档号1-1-17的案卷静静躺着,其中一份题名为《战争中的瓦塘支部》的文件,像一道穿透时空的光,将烽火岁月里的记忆照得滚烫。纸页间斑驳的墨迹,是党员干部穿梭枪林弹雨的足迹;字里行间的顿挫,藏着百姓在铁蹄下的呜咽与抗争。这份档案没有华丽的辞藻,却以最朴素的记录,为我们还原了一段不能忘却的血色历史。

瓦塘位于川口、魏家滩之间,是五区的一个中心村子,抗战前还是一个比较繁华的小镇,因此它是五区三大经济中心之一。抗战以后由于敌人的摧残虽不如以前,但还是五天一集,老百姓一切必需品由该市集供给。

该村在战略地位上看也是一个重要村子,敌人此次扫荡共走过两次,住了三天二晚,因为该村驻下东可牵制魏家滩,西可牵制裴家川口,南可威慑对保村,北可扰乱保德,这样可把五区一个区完全受到影响,因此我们说在战略上是有重要意义的。

那时的瓦塘镇,天空被硝烟染得灰暗。呼啸的狂风卷着尘沙,砸在残垣断壁上发出呜咽,像是在为这片土地上的苦难哀嚎。这个曾经在集市日里挤满商贩、孩童追逐嬉笑的五区中心,被日军的铁蹄反复践踏。敌军两次扫荡、三天两夜的驻扎,像一场毁灭性的风暴席卷而来。他们在瓦塘镇掘地三尺,却始终找不到我军领导机关和后方粮站的踪迹。恼羞成怒的侵略者开始了疯狂的报复,翻箱倒柜的声响、抢夺衣物粮食的狞笑,与百姓的哭喊交织成人间地狱的交响。郑家塌村十次被蹂躏得面目全非,兴坪村三度遭摧残满目疮痍,70余位女性同胞在兽行中留下的血泪,彻底撕碎了日军“和平救国”的虚伪面具!

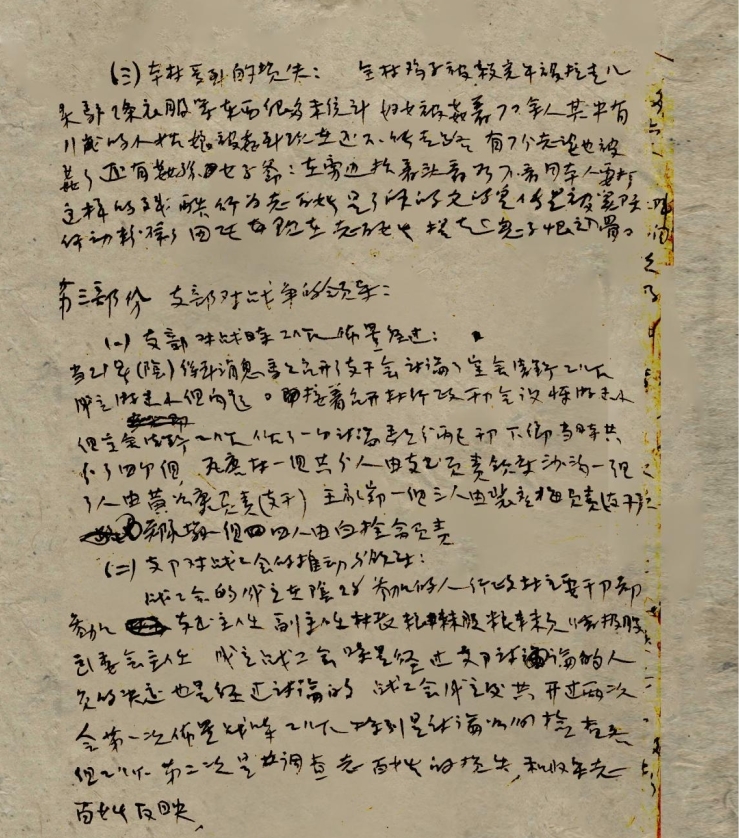

支部对战时工作布置经过:

当21号(阴)得到消息,随之召开了支干会,讨论空舍清野工作、成立游击小组问题。接着召开村行政干部会议,将游击小组、空舍清野工作作了一个讨论,随之分两区干部下乡当时共分了四个组,瓦塘村一组共5人,由支书负责领导;沙沟一组3人,由黄为康负责(支干),王家峁一组3人,由裴应梅负责(支干);郑家塌一组四人由白栓勇负责。

面对这般危局,瓦塘支部迅速召集会议,果断部署空舍清野与游击小组组建事宜。空舍清野划分为四个小组,各组既带头冲锋作模范,也细致核查敌寇暴行与村民损失;五支游击小组应声集结,在枪林弹雨中专门传递紧急情报与信件;支部主任、副主任与武委会主任等人当即成立战工会,一面督查各组行动,一面统计百姓损失、倾听群众心声,更将党员干部在危难中的表现一一记录。

在这场生与死的较量中,瓦塘支部的党员干部们像一座座挺立的山峰,撑起了百姓心中的天。支书温铁最同志日夜坚守在村头哨所,与村民同吃同住、并肩作战,他的身影始终是风雨中最坚定的坐标;支干黄为康同志带领工作组走遍田间地头,手把手教乡亲们藏粮埋物,甚至亲自跳进地窖检查防护措施;裴应梅同志把空舍清野的政策讲给每一户听,用嘶哑的嗓音护住了乡亲们的活命粮;农秘黄玉信在积极送信的同时,对老百姓进行了不少思想教育工作;情报站长康四旦更是在敌伪眼皮下辗转腾挪,参与了五次空舍清野,带领群众将衣物粮食转移得滴水不漏;而秘密除奸小队长康五旦,既是穿梭在枪林弹雨中的“飞毛腿信使”,又是拾金不昧的清廉典范。这些共产党人用铁一般的纪律和火一般的热情,让瓦塘支部成为晋绥边区永不褪色的红色旗帜!

档案的纸页到这里渐渐变薄,但那段历史的重量却从未减轻。瓦塘支部的党员们没有惊天动地的誓言,却用最朴素的行动,在日军的铁蹄下为百姓筑起了一道血肉长城。他们中或许有人没留下全名,或许有人的事迹只被记录寥寥数笔,但正是这些平凡的身影,在那段艰难的岁月里,点燃了不灭的希望。

吕梁市档案馆供稿