艰难岁月里的地洞斗争

该档案由方山县档案馆提供,档号为:003-1·1·1-001。

方山县档案馆珍藏的档案《离石县地洞斗争》,档号为003-1·1·1-001,生动展现了抗战时期离石县军民依托地洞开展的英勇斗争。1937年7月23日,毛泽东在《反对日本进攻的方针、办法和前途》中明确指出:“确定游击战争担负战略任务的一个方面,使游击战争和正规战争配合起来。”在这一战略方针指引下,抗日根据地军民创造出地雷战、地道战等战法,离石县的地洞斗争便是晋西北因地制宜的典型实践,凝结着军民智慧。

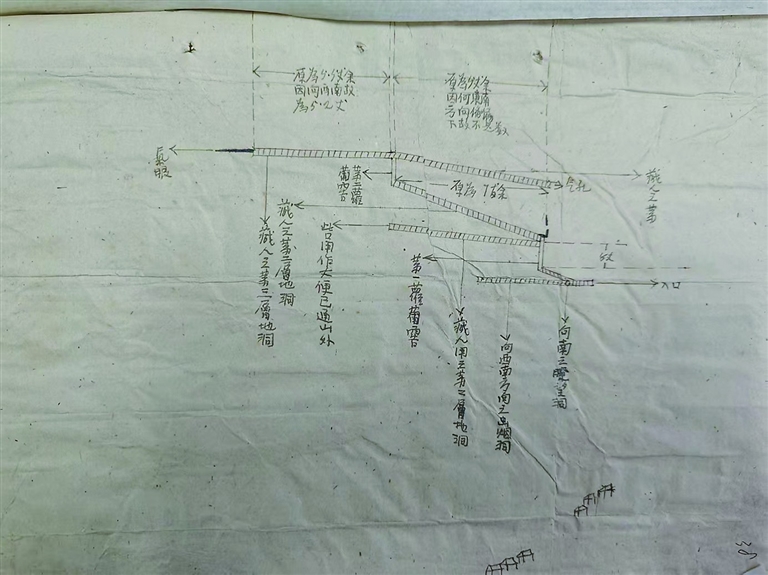

为了使打洞运动有序高效开展,离石各地建立了专门组织并形成系统的打法。领导的组织在一区的各自然村,有打洞委员会,以各自然村为单位,由主任、分队长、群众中有技术者一人,共三人组成组。在二区是行政村干部,增加技术工人一人,共五人—七人组成,划分打洞小组,积极与落后的混合编起,每村都是里外窑头,里窑头负责洞内打法,外窑头负责召集工人。……不同职业不同的时间打:工人早上打,农人上午打,挑饭脚夫选择时间打。一把镢头两人轮流打,绵黄土打五尺高、三尺宽,每天打二丈。在五尺以内,每天五个人打,五尺以后增加一人。运土办法,每五尺远站一个人,用土车子前后搬运,这样的打法,又快又不挤。

白家墕地洞打得较好。在今年一月份敌人大扫荡的那次,老百姓四处逃跑,这使得老百姓有的逃到河西,有的跑到敌占区附近,有些老百姓和民兵不愿意跑,即藏该村旧地洞中。一月七日,敌就来这个地洞内,老百姓把锹镢头一齐举动,乱砍乱响,叫喊时很高,敌人在外面就说:“这里有机关枪,八路军,不敢过去。”敌人走了老百姓就商量,今后要在这就得把地洞修理一下,回来商量就开始了。在十二丈高崖的半山中间,开着洞口先往地下打,六七丈高,然后开口,开口一丈多深,就向上打了二丈深的胡萝卜窑洞则,然后一面平平向后。打了十二丈,旁边打了横窖则八个,向外打出两个口子,一为枪眼,亦顶气眼。一为厕所,又顶个枪眼,高四尺五丈,这个工程还不大,每天四个工,共打了卅二天,合计为一百八十个工。

地洞斗争形式多样,各地依地形挖掘特色工事,在实战中经受考验,见证军民智慧与勇气。四月十六日,柳林二百余名敌人带三百余名民夫,从大东庄到白家墕,此时村民已全部进入地洞。地洞进口下方土窑藏有三头毛驴,一敌人前去拉牲口,旁有十五六支步枪瞄准地洞小枪眼,情况危急。民兵白锦章果断扔出两枚手榴弹,打退两次来拉牲口的敌人。敌人拉牲口不成,便让七八十个民夫从顶上往洞口修路,眼看快到洞口,洞内民兵投掷手榴弹。因敌人在上方崖上,难以直接打击,白锦章拿起手榴弹,拉断火线,冒烟后伸出洞外向上投放,成功炸退敌人。不久,敌人又让伪军下来,白锦章再次投掷手榴弹,连续几枚拉断后均未爆炸,最后一枚也没动静,全洞人生命危在旦夕。他急中生智,拔下木柄,用火点燃后扔出,手榴弹成功爆炸,将敌伪工作队几人炸得从高崖滚落。后来游击大队赶到,包围敌人,群众全部安全逃出。

离石的地洞斗争是离石人民在冀中平原民兵斗争的影响下,因地制宜开展对敌斗争的杰出创造。这些隐藏在黄土地下的地洞,是烽火岁月里离石军民用双手与智慧筑起的“地下堡垒”。它们或许没有城墙的巍峨,却承载着百姓对生存的渴望与对家国的坚守;它们或许不如枪炮那般锋芒毕露,却在一次次生死考验中,成为庇护生命的铜墙铁壁。各村因地制宜挖掘的复杂工事,每一寸泥土都浸透着军民协作的汗水,每一处拐角都镌刻着抗击侵略的决心。

当硝烟散尽,地洞逐渐淡出了历史舞台,但它们所见证的精神却从未褪色。那是在绝境中开辟生路的创造力,是军民一心、众志成城的凝聚力,更是面对强敌不屈不挠的抗争力。 吕梁市档案馆 供稿