有人说,张俊兴因为碛口而出名;但更多的人说,碛口因张俊兴更出彩。

今年70岁的张俊兴,怎么也没有想到,十一年前冲破“樊篱”来到古镇碛口,靠为游客牵毛驴供人照相 ,如今竟然成为了景区的一位响当当的名人——“毛驴老汉”。

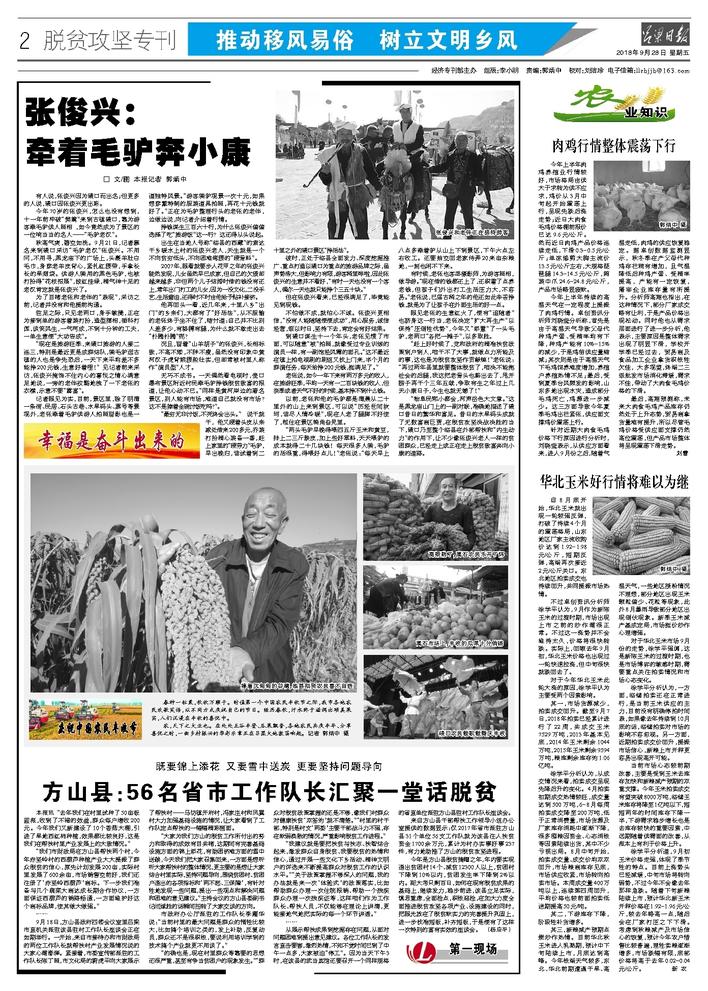

秋高气爽,碧空如洗。9月21日,记者慕名来到碛口采访“毛驴老汉”张俊兴。不用问,不用寻,黑龙庙下的广场上,头裹羊肚白毛巾,身穿老羊皮背心,紧扎红腰带,手拿长长的旱烟袋。供游人骑用的黑色毛驴,也被打扮得“花枝招展”,披红挂绿,精气神十足的老汉肯定就是张俊兴了。

为了目睹老张和老伴的“表现”,采访之前,记者并没有和他提前沟通。

驻足之际,只见老两口,身手敏捷,正在为接到单的游客着装打扮,造型摆相,插科打诨,谈笑风生,一气呵成,不到十分钟的工夫,一单生意便“大功告成”。

“现在是旅游旺季,来碛口旅游的人接二连三,特别是最近更是成群结队,骑毛驴逛古镇的人也是争先恐后,一天下来平均差不多能挣200元钱,生意好着哩!” 见记者前来采访,张俊兴掩饰不住内心的喜悦之情心满意足地说,一旁的老伴狡黠地拽了一下老张的衣襟,示意不要“露富”。

记者眼见为实,目前,景区里,除了明清一条街、民居、石头古巷、水旱码头、票号等景观外,老张牵着毛驴供游人拍照留影也是一道独特风景。“游客骑驴观景一次十元,如果想穿戴特制的服装道具拍照,再花十元钱就好了。”正在为毛驴整理行头的老张的老伴,边做边说,向记者介绍着行情。

挣钱谋生三百六十行,为什么张俊兴偏偏选择了吃“旅游饭”这一行?这还得从头说起。

出生在当地人号称“临县的西藏”的索达干乡暖水上村的张俊兴老人,天生就是一个不向贫穷低头,不向困难弯腰的“硬骨料”。

2007年,眼看就要步入花甲之年的张俊兴陡然发现,儿女虽然早已成家,但自己的欠债却越来越多,非但两个儿子结婚时借的钱没有还上,常年出门打工的儿女,因为一没文化,二没手艺,生活窘迫,还得时不时由他给予贴补接济。

他再回头一看,近几年来,十里八乡“出门”的乡亲们,大都有了“好活法”,从不服输的老张终于坐不住了,暗忖道:自己并不比别人差多少,有胳膊有腿,为什么就不敢走出去“扑腾扑腾”呢?

况且,留着“山羊胡子”的张俊兴,长相标致,不高不矮,不胖不瘦,虽然没有印象中黄河汉子虎背熊腰般壮实,但却常被村里人称作“演员型”人才。

无巧不成书。一天偶然看电视时,壶口瀑布景区附近村民牵毛驴挣钱脱贫致富的报道,让他心动不已。“同样是黄河岸边的著名景区,别人能有市场,难道自己就没有市场?这不是捧着金碗讨饭吃吗?”。

“最穷无非讨饭,不死终会出头。” 说干就干, 他又硬着头皮从亲戚处借来200多元,乔装打扮精心装备一番,赶上家里的“硬劳力”毛驴,早出晚归,尝试着到二十里之外的碛口景区“挣活法”。

彼时,正处于临县全面发力、深度挖掘推广、重点打造以碛口为重点的旅游品牌之际,虽声势浩大,但影响力有限,游客稀里哗啦,因此张俊兴的生意并不看好,“有时一天也没有一个客人,偶尔一天也就只能挣个三五十块。”

但在张俊兴看来,已经很满足了,毕竟能见到现钱。

不怕做不成,就怕心不诚。张俊兴更相信,“没有人能随随便便成功”,用心服务,诚信经营,假以时日,坚持下去,肯定会有好结果。

到碛口谋生十一个年头,老张见惯了市面,可以随意“被”拍照,就像受过专业训练的演员一样,有一副饱经风霜的面孔。“这不最近在镇上拍电视剧的剧组又找上门来,半个月的群演任务,每天给挣200元钱,挺满足了。”

老张说,如今一年下来有两万多元的收入,在旅游旺季,平均一天有一二百块钱的收入,但淡季或者天气不好的时候,基本挣不到什么钱。

以前,老张和他的毛驴都是清晨从二十里外的山上来到景区,可以说“历经世间坎坷,尝尽人情冷暖”,现在人老了腿脚不好使了,租住在景区犄角旮旯里。

“两头毛驴早晚得喂四五斤玉米和黄豆,拌上二三斤麸皮,加上些好草料,天天喂驴的成本就得二十几块钱!每天很多人骑,毛驴的活很重,得喂好点儿!”老张说:“每天早上八点多牵着驴从山上下到景区,下午六点左右收工。还要抽空回老家侍弄20来亩杂粮地,一刻也闲不下来。

有时候,老张也客串摄影师,为游客照相,做导游。“现在借的钱都还上了,还积蓄了点养老钱,但孩子们外出打工生活压力大,不容易。”老张说,已届古稀之年的他还如此辛苦挣钱,就是为了让孩子在外面生活的好一点。

眼见老张的生意红火了,便有“追随者”也跻身这一行当,老张决定“扩大再生产”以保持“压倒性优势”,今年又“添置”了一头毛驴,老两口“各把一摊子”,以多取胜。

“赶上好时候了,党和政府的精准扶贫政策到户到人,咱干不了大事,就做点力所能及的事,这也是为脱贫攻坚作贡献嘛!”老张说:“再过两年县里就要整体脱贫了,咱决不能拖社会的后腿,我这把老骨头也豁出去了,甩开膀子再干个三年五载,争取有生之年过上几天小康日子,今生也就无憾了!”

“物阜民熙小都会,河声岳色大文章。”这是黑龙庙山门上的一副对联,准确地描述了碛口昔日的繁华和富足。昔日的水旱码头成就了无数富商巨贾,在脱贫攻坚决战决胜的当下,碛口乃至整个临县在外部帮扶和“内生动力”的作用下,让不少像张俊兴老人一样的贫困群众,已经走上或正在走上脱贫致富奔向小康的道路。