□ 图/文 本报记者 梁英杰

前 言

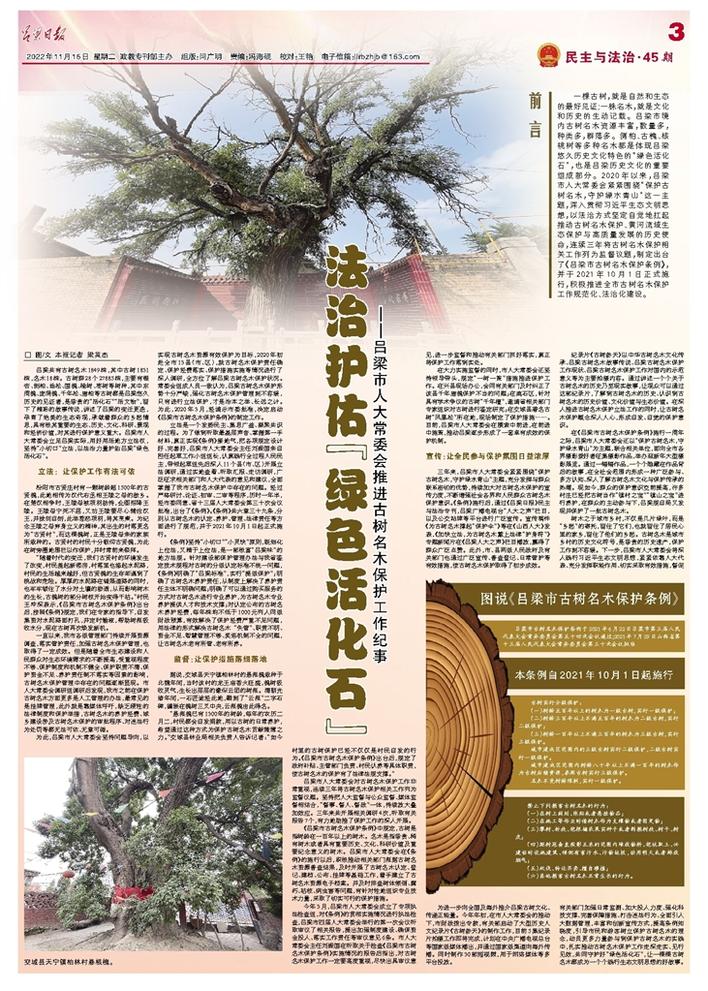

一棵古树,就是自然和生态的最好见证;一株名木,就是文化和历史的生动记载。吕梁市境内古树名木资源丰富,数量多,种类多,群落多。侧柏、古槐、核桃树等多种名木都是体现吕梁悠久历史文化特色的“绿色活化石”,也是吕梁历史文化的重要组成部分。2020年以来,吕梁市人大常委会紧紧围绕“保护古树名木,守护绿水青山”这一主题,深入贯彻习近平生态文明思想,以法治方式坚定自觉地扛起推动古树名木保护、黄河流域生态保护与高质量发展的历史使命,连续三年将古树名木保护相关工作列为监督议题,制定出台了《吕梁市古树名木保护条例》,并于2021年10月1日正式施行,积极推进全市古树名木保护工作规范化、法治化建设。

吕梁共有古树名木1849株,其中古树1831株,名木18株。古树群28个27885株,主要有银杏、侧柏、油松、国槐、榆树、枣树等树种,其中东周槐、庞涓槐、千年松、唐柏等古树都是吕梁悠久历史的见证者,是珍贵的“活化石”“活文物”,留下了精彩的故事传说,讲述了吕梁的变迁更迭,孕育了绝美的生态奇观,承载着群众的乡愁情思,具有极其重要的生态、历史、文化、科研、景观和经济价值,对其进行保护意义重大。吕梁市人大常委会立足吕梁实际,用好用活地方立法权,坚持“小切口”立法,以法治力量护佑吕梁“绿色活化石”。

立法: 让保护工作有法可依

汾阳市古贤庄村有一颗树龄超1500年的古贤槐,此地相传为汉代右丞相王陵之母的故乡。在楚汉相争时,王陵母被项羽劫持,企图招降王陵。王陵母宁死不屈,又劝王陵要尽心辅佐汉王,并拔剑自刎,此举惹怒项羽,将其烹煮。为纪念王陵之母弃身立义的精神,其出生的村落更名为“古贤村”,而这棵槐树,正是王陵母亲的家族所栽种的。古贤村的村民十分敬仰古贤槐,为此在树旁圈地围栏以作保护,并时常前来祭拜。

“随着时代的变迁,我们古贤村的环境发生了改变,村民盖起新楼房,村落里也修起水泥路,村民的生活越来越好,但古贤槐的生存却遇到了挑战和危险。厚厚的水泥路在铺展道路的同时,也牢牢锁住了水分对土壤的渗透,从而影响树木的生长,古槐树的部分树枝开始变得干枯。”村民王冲深表示,《吕梁市古树名木保护条例》出台后,按照《条例》规定,我们在专家的指导下,自发集资对水泥路面打孔,并定时输液,帮助树根吸收水分,现在古树再次焕发新机。

一直以来,我市各级管理部门持续开展资源调查,落实管护责任,加强古树名木保护管理,也取得了一定成效。但是随着全市生态建设和人民群众对生态环境需求的不断提高,受重视程度不够、保护制度和机制不健全、保护职责不清、保护资金不足、养护责任制不落实等因素的影响,古树名木保护管理中存在的问题逐渐显现。市人大常委会调研组调研后发现,我市之前在保护古树名木方面更多是人工管理的办法,最常见的是挂牌管理,此外就是靠媒体呼吁,缺乏硬性的法律制度和保护举措,古树名木的养护经费、城乡建设涉及古树名木保护的审批程序、对违法行为处罚等都无法可依、无章可循。

为此,吕梁市人大常委会坚持问题导向,以实现古树名木资源有效保护为目标,2020年初赴全市13县(市、区),就古树名木保护责任确定、保护经费落实、保护措施实施等情况进行了深入调研,全方位了解吕梁古树名木保护状况。常委会组成人员一致认为,吕梁古树名木保护形势十分严峻,强化古树名木保护管理刻不容缓,只有进行立法保护,才是治本之举、长远之计。为此,2020年3月,经请示市委批准,决定启动《吕梁市古树名木保护条例》的制定工作。

立法是一个发扬民主、集思广益、凝聚共识的过程。为了做到听取最基层声音、掌握第一手材料,真正实现《条例》接地气,把各项规定设计好、完善好,吕梁市人大常委会主任刘振国亲自担任起草工作小组组长,认真践行全过程人民民主,带领起草组先后深入11个县(市、区)开展立法调研,通过实地查看、听取汇报、走访调研,广泛征求相关部门和人大代表的意见和建议,全面掌握了我市古树名木保护中存在的问题。经过严格研讨、论证、初审、二审等程序,历时一年半,经市委同意、省十三届人大常委会第三十次会议批准,出台了《条例》。《条例》共六章三十九条,分别从古树名木的认定、养护、管理、法律责任等方面进行了规范,并于2021年10月1日起正式施行。

《条例》坚持“小切口”“小灵快”原则,既细化上位法,又精于上位法,是一部极富“吕梁味”的地方法规。针对建设部保护管理办法与我省鉴定技术规程对古树的分级认定标准不统一问题,《条例》明确了“吕梁标准”,实行“提级保护”;明确了古树名木养护责任,从制度上解决了养护责任主体不明确问题;明确了可以通过购买服务的方式对古树名木进行专业养护,为古树名木专业养护提供人才和技术支撑;对认定公布的古树名木养护经费,每年株均不低于1000元列入同级财政预算,有效解决了保护经费严重不足问题,用法律的形式解决古树名木 “失管”、职责不明、资金不足、智慧管理不够、奖惩机制不全的问题,让古树名木老有所管、老有所养。

监督:让保护措施落细落地

据说,交城县天宁镇柏林村的悬根槐栽种于北魏年间,当时该村的龙王庙香火旺盛,槐树吸收灵气,生长出层层的像似云团的树根。清朝光绪年间,一石匠途经此地,雕刻了“云根”二字石碑,镶嵌在槐树三叉中央,云根槐由此得名。

“悬根槐已有1300年的树龄,每年的农历二月二,村民都会自发捐款,用以古树的日常养护,希望通过这种方式为保护古树名木贡献微薄之力。”交城县林业局相关负责人告诉记者:“如今村里的古树保护已经不仅仅是村民自发的行为。《吕梁市古树名木保护条例》出台后,规定了政府补贴、主管部门负责、村民认养等具体职责,使古树名木的保护有了法律法规支撑。”

吕梁市人大常委会对古树名木保护工作非常重视,连续三年将古树名木保护相关工作列为监督议题。坚持把人大监督与公众监督、媒体监督相结合,“督事、督人、督政”一体,持续放大叠加效应。三年来共开展相关调研4次,听取有关报告7个,有力地助推了保护工作的深入开展。

《吕梁市古树名木保护条例》中规定,古树是指树龄在一百年以上的树木。名木是指珍贵、稀有树木或者具有重要历史、文化、科研价值及重要纪念意义的树木。吕梁市人大常委会在《条例》的施行以后,积极推动相关部门根据古树名木资源普查结果,及时开展了古树名木认定、登记、建档、公布、挂牌等基础工作,着手建立了古树名木资源电子档案。并及时排查树体倾倒、腐朽、枯枝、病虫害等问题,有针对性地组织专业技术力量,采取了切实可行的保护措施。

今年3月,吕梁市人大常委会成立了专项执法检查组,对《条例》的贯彻实施情况进行执法检查,吕梁市四届人大常委会举行的第一次会议听取审议了相关报告,提出加强制度建设、确保资金投入、落实工作责任等审议意见6条。市人大常委会主任刘振国在听取关于检查《吕梁市古树名木保护条例》实施情况的报告后指出,对古树名木保护工作一定要高度重视,尽快出具审议意见,进一步监督和推动有关部门抓好落实,真正将保护工作落到实处。

在大力实施监督的同时,市人大常委会还坚持领导带头,规定“一树一策”措施推进保护工作。在兴县现场办公,会同有关部门及时纠正了该县千年唐槐保护不当的问题;在离石区,针对具有学术争议的古树“千年檀”,邀请省相关部门专家组织对古树进行鉴定研究;在交城县著名古树“凤凰松”所在地,现场制定了保护措施……。目前,吕梁市人大常委会在摸索中前进,在前进中施策,推动吕梁逐步形成了一套卓有成效的保护机制。

宣传:让全民参与保护氛围日益浓厚

三年来,吕梁市人大常委会紧紧围绕“保护古树名木,守护绿水青山”主题,充分发挥与群众联系密切的优势,持续加大对古树名木保护的宣传力度,不断增强社会各界和人民群众古树名木保护意识。《条例》施行后,通过《吕梁日报》民主与法治专刊,吕梁广播电视台“人大之声”栏目,以及公交站牌等平台进行广泛宣传。宣传稿件《为古树名木撑起“保护伞”》等在《山西人大》发表,《加快立法,为古树名木戴上法律“护身符”》专题新闻片在《吕梁人大之声》栏目播放,赢得了群众广泛点赞。此外,市、县两级人民政府及有关部门也通过广泛宣传、普查登记、日常管护等有效措施,使古树名木保护取得了初步成效。

为进一步向全国及海外推介吕梁古树文化、传递正能量。今年年初,在市人大常委会的推动下,市财政拨出专款,有关部启动了大型历史人文纪录片《古树参天》的制作工作,目前5集纪录片拍摄工作即将完成,计划在中央广播电视总台等国家级媒体播出,并通过国家级渠道向海外传播。同时制作30部短视频,用于网络媒体等多平台投放。

纪录片《古树参天》以中华古树名木文化传承、吕梁古树名木故事传说、吕梁古树名木保护工作现状、吕梁古树名木保护工作对国内的示范意义等为主要拍摄内容。通过讲述一个个关于古树名木的历史乃至现实故事,让观众可以通过这部纪录片,了解到古树名木的历史、认识到古树名木的历史价值、文化价值与生态价值。在深入推进古树名木保护立法工作的同时,让古树名木保护概念深入人心,形成自发、自觉的保护意识。

在《吕梁市古树名木保护条例》施行一周年之际,吕梁市人大常委会还以“保护古树名木,守护绿水青山”为主题,联合相关单位,面向全市各界摄影爱好者征集摄影作品,举办迎新年大型摄影展览。通过一幅幅作品,一个个隐藏在作品背后的故事,在全社会范围内形成一种广泛参与、多方认知、深入了解古树名木文化与保护传承的热潮。现如今,群众的保护意识空前提高,许多村庄已经把古树当作“镇村之宝”“镇山之宝”进行养护,在群众的主动参与下,吕梁规自局又发现并保护了一批古树名木。

树木之于城市乡村,不仅是几片绿叶,而是“乡愁”的寄托,留住了它们,也就留住了居民心里的家乡,留住了他们的乡愁。古树名木是城市乡村的历史文化符号,是珍贵的历史遗产,保护工作刻不容缓。下一步,吕梁市人大常委会将深入践行习近平生态文明思想,紧紧依靠人大代表、充分发挥职能作用、切实采取有效措施,督促有关部门加强日常监测、加大投入力度、强化科技支撑、完善保障措施、打击违法行为、全面引入大数据管理,丰富和创新宣传方式,提高条例知晓度,引导市民和游客树立保护古树名木的理念,动员更多力量参与到保护古树名木的实践中,扎实推动古树名木保护工作走深走实、见行见效,共同守护好“绿色活化石”,让一棵棵古树名木都成为一个个践行生态文明思想的好故事。