关于杨六郎抵御北方游牧民族入侵的故事一直在黄河东岸和吕梁民间传颂着,这不仅因为吕梁天然大屏障的地理位置造就了其军事上的特殊防守功能,而且这里地处中原沃土与草原荒漠交界的边境,历史上常常边境失和,北方游牧民族入侵,烽火连天间一座座“六郎寨”“六郎堡”“烽火台”之类寨堡、工事应运而生,发挥着瞭望、防御、攻击、传递消息的功能,千百年过去了,今天的我们在黄土高原的沟豁关隘、山丘险峰间稍加留意就可以见到当年的遗存和口口相传的民间故事。

一

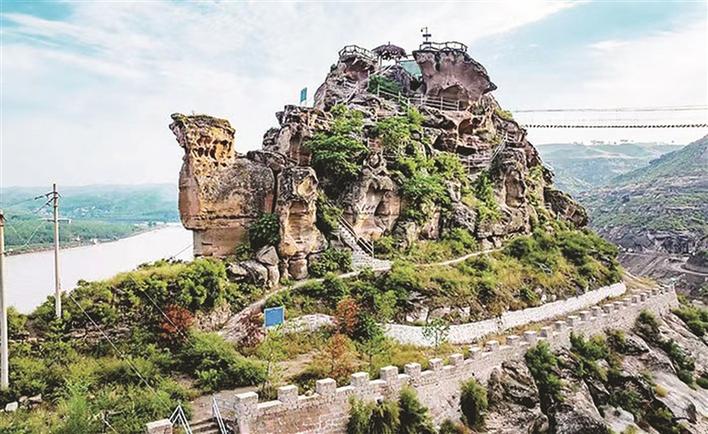

黄河之滨的兴县瓦塘寨镇六郎寨座东朝西,背靠仿佛从天而降的一系列奇峰怪石,沿黄公路从寨门口穿过,公路以西就是近在咫尺的九曲黄河,寨门两边高耸的瞭望台特别显眼,令人想起久远年代的旌旗猎猎和战火烟云。院内是一尊杨六郎骑马握大刀目光炯炯遥望远方的巨型石雕,左侧是奇峰怪石延伸过来的山峰,名曰:骆驼峰,骆驼高昂着头望着河西苍茫的黄土高原。寨门、奇石和石雕融为一体,营造出一种沧桑悲壮的气韵来。山峰下的院落是一个常见的农耕文化博物馆,旁边的汉白玉牌楼引导人们通往山上的景区,山上分布着陀耶庙、六郎庙、龙王庙等十几座庙宇、遗址。寨内一个独具特色的旅游宾馆已经落成,主办方正在举办“六郎寨景区乡村旅游文化节”。在这个以杨六郎为主题的历史文化氛围非常浓厚的寨堡里,秧歌队伍红绸舞动、锣鼓喧天,周围村镇百姓人潮涌动,把寨堡围挤得水泄不通。

夜晚,一轮清月从山峦间升起来悬在空中,银色月光洒下来铺满了院内剧场,观众三三两两且都是老年人,舞台上演出的剧目是晋剧《杨门女将》,佘太君沙哑的嗓音透露出一种苍凉、悲壮的气氛:“老令公提金刀勇冠三军,父子们忠心赤胆为国效命”。这些悲凉沙哑的唱段,在河谷中回荡着,空谷传响,传至黄河西岸星星点点的村庄,伴随着锣鼓声奏响在六郎寨上空。北宋年间岳家军、杨家将的故事是古代戏文中的常见题材,杨业、杨六郎、杨门女将,以致岳飞壮志未酬的事迹本身就是荡气回肠的,再用晋剧悠长、沙哑、悲凉的唱腔唱出来,更给人一种牵肠挂肚的感觉。在黄河边上,杨六郎的传奇故事就这样年复一年地传唱着、重复着,当然,这些传说有真人真事,也有某种附会或者杜撰,但这种附会和杜撰却真实地反映着、寄托着人民群众的某种家国情怀,“自古英雄多袖手,留将恨事与千秋”对敢于抗御北方游牧民族入侵而献身的英雄人物,人们怀念他们,所以总要创作、传颂出几首诗或几则传奇来显示他们的存在,这就是深藏在民族、民间的大情怀,值得人们永久怀念。

六郎寨所在的村叫前彰和焉村,村名有点拗口,但古韵犹存,仿佛和草原民族语言有着某种关联。这里因山岩形似乳浪石,古人又称之为“乳浪寨”。春秋战国时期以来,据说这里一直是军事要塞和河东屏障,史载范仲淹、文彦博、欧阳修、司马光、王安石、呼延赞、杨延昭、韩世忠、岳飞等著名文臣武将均在这里任职管理和巡边辖地、屯兵戍守,遗憾的是除了这座寨堡以外并没有在史料中留下他们的诗文、书法以传至后世。今天当我们站在杨六郎石雕像旁仰望天空,仿佛战争的历史烟云仍然笼罩在上空,厮杀声仍然在黄河边回荡。杨家将是真正的战士,他们那惨烈的搏杀和凄绝的长啸充满了生命的张力和质感,足以惊天地而泣鬼神,给征服者以悲壮的震撼和崇高的洗礼。

六郎寨不算大,但地势非常险要,包括几个山头在内的方圆约三里许的城堡,圈出了黄河边上的一块瞭望坚守领地。就军事抵御功能而言,区区寨堡是微不足道的,在剽悍的蒙古骑兵面前,所谓坚城汤池只不过是矫饰的陈词豪语,整个欧亚大陆都在他们的铁蹄下颤抖,包括那遥远的伏尔加要塞和巴比伦古堡,这块黄河边上的区区寨堡算什么呢?但正是这些大大小小的寨堡,体现为一种坚强的抗击北方游牧民族入侵的雄心壮志,我们再看看漫天风雪中的金沙滩之战是怎样的异常惨烈,杨家将全军几乎覆灭。无疑,这是一场真正的勇者之间的决斗,各路杨家军奋战杀敌,大郎用袖箭射死天庆王,大郎二郎三郎一同战死,四郎八郎被俘失落番邦,五郎看破红尘出家五台,七郎杀出重围,搬救兵不成反被奸臣潘仁美乱箭射死,救兵不至,杨继业带六郎死战两狼山,父子杀散,老令公怒触李陵碑。杨家将以自己的奋力拼搏调动起那么多威猛的将士,让他们为之惊诧,慌乱,愤怒,但绝对没有鄙夷,进而鸣鼓号呼,扬旗奔逐,他们以英勇的身姿死去,那一个个马背上的身影堪称一尊尊力的雕塑,那飞扬的旗帜和雷动的欢呼,这时候统统成了抗敌英雄们的浩浩仪仗,脍炙人口而流传千古的杨家将传奇便由此诞生。

二

若干年前,我办公室进来一位自称是杨家将后裔的杨先生,他小心翼翼地拿出自己珍藏的《杨氏族谱》,线装书装帧完整,封面标明刊印于清道光九年。他说这是祖上传下来的族谱极其珍贵,内容记载了杨家祖上包括北宋名将杨业、杨六郎及其后裔的情况。他还告诉我,在他老家柳林及黄河上下游沿岸,有许多有关杨家将包括佘太君、穆桂英的寨堡、遗址,他还特别提到了柳林县城东面的火塘寨。

火塘寨位于柳林县城东雅沟三川河北岸,其实就剩下残垣断壁了,登临此寨俯视四周,山川河流尽收眼底,一种沉甸甸的历史感和沧桑感油然而生,暮树春云,这感觉有如在御陵山石勒墓前登高望远。河岸两边两山对峙,悬崖峭壁间河水流过,南岸就是古石州(离石)到黄河渡口军渡的通恒古道了。残垣断壁间依稀看得出来是当年的几孔石窑,当年的人间烟火已荡然无存,寨后有一块弯弯曲曲的山道约10华里,当地百姓称之为“走马梁”,应该就是杨家将兵马操练之处,沿山势通向寨后一道的宽阔山梁,据说沿山脉走向一路往北可以直通临县汉高山顶。

有研究者认为,杨家势力从五代十国后期由吕梁山发迹后扩大并向北发展,后归附北汉政权,杨业被北汉主刘崇授予建雄节度使等职并改了刘姓,杨家军也成了北汉政权一支重要的军事力量。北汉被宋太宗灭亡后,杨家军归顺了北宋王朝,杨业回归杨姓,被拜郑州刺史,授右领军卫大将军。太平兴国五年(980年),杨家将在雁门关战斗中大破辽军,威震契丹。雍熙三年(986年),又随军北伐,明知寡不敌众不可为,但为监军王侁所威逼,杨业毅然带兵出征,在陈家谷口力战而殉国,后被朝廷追赠太尉、中书令、大同军节度使。今天我们在代县城钟鼓楼上悬挂的“威震三关”“声闻四达”两块巨大的题匾,就是人们为了纪念杨家将的不朽功勋而存之后世的。

在今天的兴县瓦塘镇六郎寨,借着这样的悲壮民族意识,被打造成一座颇具特色的旅游文化景区。人们依托黄河旅游公路的建设开通,打造“黄河六郎寨”景区,修建了连接驼峰岭、状元桥、神泉殿、烽火台、炮楼遗址、一线天、奇石窟、河神庙、大仙庙、喜神庙、佛陀殿、观景台、通天洞等景点景区。六郎寨下游约五公里的黑峪口是著名的黄河古渡口,在清末民初堪称晋商大码头,晋陕两省许多重要物资在此集散,故设税卡,同时常驻军警,并筑有碉堡、炮楼等军事设施。1936年春,红军曾在此强渡入晋,抗战时期,这里沟通陕北延安与晋绥根据地,是人财物转运的重要渡口。八路军120师由这里进驻兴县构建晋绥根据地。主办者用历史的一脉相承把古寨堡、古渡口、根据地巧妙地联系在一起,形成内涵丰富的旅游景区,显然是一个绝妙的好主意。

三

如果一定要在吕梁的黄河东岸列举出除了寨堡遗址以外,与杨家将有着某种联系的典型事物来,莫过于临县正觉寺的“十二连城”了。“十二连城”位于临县小甲头,距离上游的兴县六郎寨不到50公里,在临县西守里,顺便说一下,这个“西守里”也透露着抵御外族入侵的意思。在小甲头黄土高坡的正觉寺下,一排由十二株郁郁葱葱的千年古柏组成的气势宏大的大屏障,当地老百姓叫它“十二连城”,它不是一方城池的古代遗址,也不是一段高墙的残垣断壁,更不是神话传说和奇特想象,而是一排具有强大生命力的、倔强的、活生生的千年柏树!这十二棵参天古树就在寺院脚下的一片土丘上,高大挺拔、形状各异,枝叶相挽,连成一排。站在它们面前你会肃然起敬,仰望树冠,一种超拔脱尘的孤傲,一种金属般质感的坚挺品格油然而生。“十二连城”的来由,据说就是北宋佘太君率领“十二寡妇”征西时,在河西的准格尔旗修筑十二座城堡,以抗拒荒漠草原辽国的大漠铁骑,腥风血雨中,将士们英勇顽强,坚贞不屈,有如铜墙铁壁一般坚不可摧,以这些千年古柏借喻抗辽大军的英勇不屈,继而彰显一种伟大的民族抗争精神。

暮云春树,逝者如斯,杨家将、岳家军们的英勇抗敌成为民族抗击外族入侵的典型一代一代地传唱着,可歌可泣,催人奋进,激发着一代又一代的英雄们为国献身,为国亮剑。从根本上讲,亮剑精神就是战争精神,也就是民族精神,当边关将士在腥风血雨中追求和捍卫亮剑精神,在和平年代的冰天雪地、万里海疆中保卫边防捍卫战争精神时,他们也在重塑自己的民族精神,也正是在种种惊涛骇浪中,一代又一代的战争之神纵横驰骋,脱颖而出,一步步登上那座风光无限的万仞奇峰。