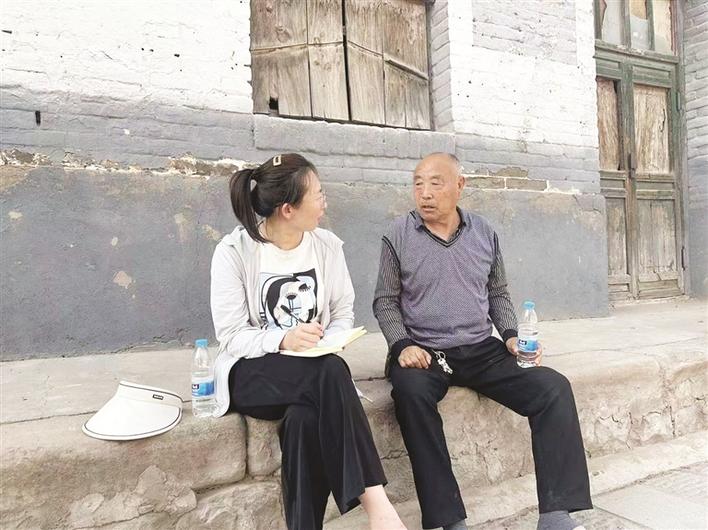

见证人:本报记者 阮兴时

今年79岁的焦永龙,祖祖辈辈生活在黄河岸边的裴家川口。

与焦永龙结识,是记者采写《通往幸福的315公里——黄河一号旅游公路吕梁段纪行》时。当得知记者想听黄河边上的故事,村民们纷纷围了上来,大家说焦永龙最有故事。

焦永龙见证了裴家川口的兴与衰。在过去,裴家川口是秦晋黄河重要通道,南音北调的商贾,从早到晚,老老少少挑着担子,赶着牲口,在码头上排队上船,在明清老街上进行着买卖交易。再后来,随着黄河大桥的建成,水路没落,渡口再也不见往昔繁荣景象。村里的年轻人都上赶着往城里冲,憧憬着在更广阔的天空里挣得一个可喜的未来。

而焦永龙始终留在了家乡。裴家川口冷清下来后,他转行干过许多事,跑过运输,贩过红枣。他说:“那个时候,讨生活不容易。”而近年来,焦永龙发现,随着黄河一号旅游公路的修建、美丽乡村建设如火如荼,观光的游客多了,回乡创业的青年多了,村容村貌日新月异,昔日冷清的古渡,又听到异乡的声音。

“这条路就是2021年国庆节竣工的,如今叫黄河一号旅游公路。”随着焦永龙手指的方向,记者看到一条笔直的公路蜿蜒在黄河岸边。那个国庆至今让焦永龙记忆犹新:南来的、北往的游客不断,吃饭的、住宿的一桌难求。这条路,对裴家川口的百姓而言,不仅是一条景观路,也是一条“致富”大道。

借着黄河一号旅游公路全线开通这股东风,裴家川口“两委”班子大力度改善村容村貌,推进乡村旅游。在现有枣林下规划建设凉亭、步道、绿化带,改良嫁接矮化冬枣,引领盘活全镇5000亩老枣林,促进群众增收。按照修旧如旧原则,修复了明清古街,打造了裴家大院,留住乡愁。以裴家川黄河渡口为点,规划建设800米观景走廊。随着裴家川口打出了文旅招牌,越来越多的游客纷至沓来,前来参观古渡口,了解这里过去的繁荣与富庶,了解这里曾经千帆竞发的壮阔景象。

不知不觉,已是傍晚,落日的余晖撒在明清古街上,颇有一番韵味。跟随焦永龙的脚步漫步在古街上,从他绘声绘色的描述中,记者深刻地感受到这些年裴家川口日新月异的变化。正如焦永龙所说:“现在农村越来越美丽了,日子更有奔头,我要替他们‘看住家、守住根’,和乡亲们一起把家乡建设好!”