余秋雨先生曾写了一篇有名的散文《废墟》,该文以废墟为载体,探讨废墟与历史、文化之关系。

文中,秋雨先生把废墟喻作历史、课本、过程,更把它喻作黄叶。他说:“没有黄叶就没有秋天,废墟就是建筑的黄叶……黄叶的意义在于哺育春天。黄叶本身也是美。”

要等春天来临,就需挖掘废墟,更新黄叶,挟带废墟,走向现代。现代是什么?现代是文化自信的中国,现代是繁荣富强的中国。

李晨光,就是一个以不屈毅力,游走于废墟与现代的跋涉者。

原山西画报社副主编李国光先生说:“自余秋雨先生在山西旅行考察发出‘抱憾山西’的感叹后,这些年来,有关晋商的研究文章和影视作品便林林总总、堂而皇之地出现在各种媒体之中。然而,只要你静下心来耐心地品读,就会发现

人云亦云、大而化之者多,追本溯源、循名责实者少。就在浮躁之风和功利主义甚嚣尘上之时,有一位年逾花甲的退休老人,沿着当年晋商走过的‘茶叶之路’只身进行了两次实地考察,用大量的图片和采撷回来的第一手资料,把许多人们未曾知晓的史实记录下来,成为万里茶路勇敢的探索者,他就是《儒商常家》等晋商作品的撰写者程光。”

李国光先生此处所说的程光,即本文要介绍的李晨光先生。晨光先生系临县玉坪乡李家圪堎人,2000年退休,退休前多年从事林业工作,系高级工程师。他出版《儒商常家》一书时,已退休几年。为啥用“程”而不用“晨”,李老在今年8月笔者采访时说:“我出书时已60多岁,晨似乎年轻了些,所以以程光作笔名。”

说实话,在此之前,我并不认识李晨光先生,甚至都未曾听过他的名字。今年以来,我一直为本会还未曾完成一年一书的计划担忧,不是没有东西可发,而是正像李国光先生所说,接触的作品人云亦云、大而化之者多,追本溯源、循名责实者少,正因如此,时至三季,心中无谱,确也忧虑。倒是早时有我党校时的学友李孝庆同志到我办公室闲坐,聊起一年一书事,孝庆说:我给你举荐一人,系我村同族之人,他多年在省直林业部门工作,退休后,笔耕不辍,作品颇丰。我问:“他主攻什么?”答:“爱好颇多,但主研山西晋商,而且已出版几本专著。”我说:“既已出书,还能咋地?”孝庆说:“今年以来,他闹了个《妄侃唐诗》,还未正式出版,我给你先发几首你看看再做决定。”我说:“行。”

其实,在孝庆老友说晨光先生写关乎唐诗东西的时候,我心里是很有些翻腾嘀咕的,唐诗啊、史诗级的作品,一个多年从事林业工作的工程师会怎么侃,这个怎么侃?有疑惑,但更多的是期待。于是,我便细阅晨光之侃唐诗,越看越觉得有点意思,至于意思在哪?肯定是萝卜青菜各有所爱,我感受至深的有两点。

第一,平民侃唐诗,新!

唐诗作为世界文学宝库中一颗璀璨的明珠,其成就影响无可比拟。唐代“童子解吟长恨曲,胡儿能唱《琵琶篇》”,今天儿童能诵“春眠不觉晓”“床前明月光”。它之所以如此深入民心,归根结底在于它永恒的艺术力。李白飘逸浪漫的气质,杜甫沉郁顿挫的格调,白居易为民请命的热忱,前无古人,后无来者。所以千百年来,但凡介绍唐诗宋词者,多为大学者,大专家,而李晨光先生作为一个林业工作者,或说唐诗爱好者,敢于侃唐诗,也确实够狂、够妄的了,但正由于晨光先生是以一个爱好者身份侃唐诗,所以其感悟、心得更能被一般的平民百姓所接受,也更容易引起读者心中对作品深度、广度的共鸣,也易加深读者对作品的记忆。

所以说李晨光先生的《妄侃唐诗》,也算是对阅读唐诗的一个创新。

其二,妄侃唐诗,一句一品,传承中透着创新,令人印象深刻。

纵观李晨光先生的“妄侃唐诗”108件作品,每件作品均以广为流传、尽人皆知的名句为题,而全文解读也多以此一名句为主,文章短小精干、语言通俗活泼似话家常,有时还画龙点睛,加以一句现代流行语或网络用语,叫人发出会心一笑,读后难以忘怀。

如他佐证李白《将进酒》中“千金散尽还复来”,说李白一生爱喝酒、爱写诗、爱旅游、爱交友、爱玩妓女,但他一不当官、二不经商、三不干活,钱从哪来?然后文章从李白老爸遗留财产讲起,到唐明皇的“赐金放还”,到他的四次婚姻,特别是最后一位妻子宗氏,说宗氏对李白不仅崇拜,而且非常珍惜夫妻感情,后李白入狱,宗氏多次施救,且曾用千金购买李白题诗的墙壁,说明李白“千金散尽还复来”不是吹牛,是真有来头。虽中途经济曾遭困窘,但大部分时间是能抖“大款”派头的。文中一个“大款”令人叫绝。

再如,《妄侃唐诗》二十六,标题:年年岁岁花相似,说的是刘希夷长诗《代悲白头翁》中的名句“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”这两句诗,史书记载好的要命,好到什么程度呢,要了卿卿性命,说刘希夷的舅舅宋之问(有名诗人,武则天宠臣),看了这两句诗,非常喜欢,居然提出要外甥转让“著作权”,刘不肯,宋火了,竟让手下人活活把外甥整死了(不到30岁)。

历史真相如何?我们不得而知,总之数百年来,无人为宋之问翻案叫屈。尽管宋之问才情并茂,与沈佺期齐名,被胡应麟誉为唐之冠,但宋之问人品太差,除去才情,就是媚骨。结尾作者引用了宋之问《渡汉江》五言排律:“岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。”之“近乡情更怯,不敢问来人”名句,说舅舅杀外甥“大概是心里有鬼的”,所以见了同乡同村人,不敢相问、相认你是谁?

关于《妄侃唐诗》,本会将全文刊发,闲暇读者自去品评。笔者认为,《妄侃唐诗》不过是李晨光先生的闲来之笔,真正令人敬佩的是晨光先生在晋商方面的研究建树和付出的辛勤汗水。

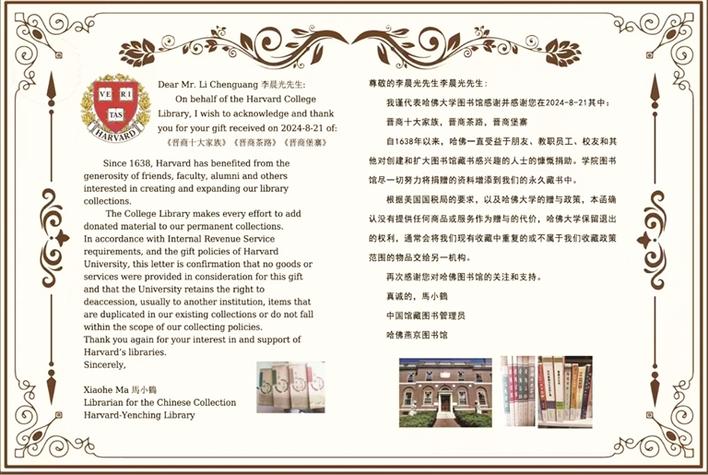

有一个证件是美国哈佛大学图书馆收藏了李晨光先生三本图书所发证件,笔者孤陋寡闻,在所相识的出书人中,被世界知名大学图书馆收藏作品,我所知者,仅晨光先生。但既是哈佛大学收藏,就必有世界收藏之价值。价值何在,收藏证件中未提及,翻看晨光先生《儒商常家》一书,有山西省人大常委会原副主任、三晋文化研究会会长李玉明题词:利以词:“外贸世家,贾而好儒”。还有第十一届全国政协人口资源环境委员会原副主任,山西省政协原主席、党组书记刘泽民为该书所作之序,序中这样评价《儒商常家》一书:“近年来,晋商研究成果颇丰,但就一个商人家族进行专门的系统深入的研究,尚未见到。程光、梅生先生合著的《儒商常家》作为一部商人家族史专著,可以说填补了晋商研究领域的空白。”刘泽民认为:“明清数百年间,晋商为中国封建经济、社会和文化的繁荣发展做出了不可磨灭的贡献,晋商文化成为中国传统文化的重要组成部分。在诸多晋商家族中,常家更具有典型性,表现出自己鲜明的商业和文化特点。”具体理由有四,第一,常家是19世纪中国北方最大的外贸世家,以茶叶出口为主要生意,在山西乃至中国外贸史上留有浓重的一笔;第二,常家以“贾儒传家”,是儒商,是教育文化世家,在教育、书画、史学等方面出了不少名人学者;第三,常家在长期的商业活动中形成了自己的经营理念,坚持以义、诚、信为经商之道,非常重视商业信誉,而且热心兴修水利、举办义学等公益事业;第四,常家后人及其留存的文字史料或实物史料相对多一些,如家乘、传记、著述、图片、墓志、碑刻、庄园等,为晋商研究提供了便利。

刘泽民主席之序,尽管专指《儒商常家》一书,但笔者以为,哈佛大学所收藏李晨光先生的晋商十大家族、晋商茶路、晋商堡寨等一系列晋商专著,程度不同的皆有刘泽民主席所概括之特点,只是侧重点不同罢了。我想这也是世界和各大学收藏李晨光先生晋商专著的特重要的,或者说最主要的原因。

说起中国历史上的商帮,数量和种类非常之多,特别是十几大主要商帮,它们有各自的商业文化和社会影响力,但谈及“贾儒结合”,人们多推徽商为首,晨光先生的研究打破了人们的这一传统认知,实在是功不可没。我为我们临县有李晨光先生这样的人物而自豪骄傲。

李晨光先生一生执着于林业部门,2001年退休之后,本可颐养天年,尽享安逸生活,可他却老骥伏枥,志在晋商研究,而其为搜集资料,还原其历史的真实所付出的艰辛又令人闻而叹之,听而敬之!

就以《晋商茶路》为例,李老在退休后的第一年(2001年)即踏上了探寻“茶叶之路”的征程,那年的正月二十,当绝大多数人们还沉浸在欢度新春余庆的时候,李老从太原只身南下,从福建武夷山开始,经江西、湖北、湖南、河南、山西,直至河北张家口,对百年前的茶山、茶坊、茶埠、茶店、茶路和茶市进行了50余天的考察,拍摄了300余幅照片,查阅了数十部地方志,积累了近百万字的资料,当年即草拟了10余万字的电视资料片《茶叶之路》。

遗憾的是,由于经验不足,李老第一次探寻所携带的傻瓜相机,根本满足不了现场拍摄和记录的需要,于是他有第二次探寻的念头。在此期间,他除去收集资料,还陆续出版了《儒商常家》《皇商范家》等一系列晋商专著。

2007年4月19日,李老踏上了二次自费探寻万里茶路的征程。与上次不同,此次出征,他除了数码相机,南方各县有关地图和充足的资料外,还特意带了山西经济出版社赵建廷先生送他的《平、祁、太经济社会史料与研究》一书中“祁县至安化水陆路程图”复印件,作为其行程中的指南和参考。

二次探寻,李老除重走闽赣水路外,重点考察了湖南安化和两湖交界地带,补充考察了鄂、豫两省茶路沿线的县城与会馆,并对张家口的旧街和会馆进行了详细的了解,对中蒙边界的二连浩特也进行了走访。遗憾的是,他未能走出国境赴恰克图重觅晋商遗踪。此次探寻,共80余天,拍1400余幅照片,搜集数百万字史料,从而为撰写《晋商茶路》一书奠定了厚实的基础。

人们或许不知,如将万里茶路分为三部分,则北段是驼路(张家口到库伦),中段是车路(河南赊店到河北张家口),南段是水路(福建崇安到河南赊店),这三段路只算直路、大路,其中水路约1560公里,车路约1440公里,驼路约1500公里,走完全程需3个半月到四个月。而这三段路中,驼路最危险、最辛苦,因为全线的3/4是沙漠,行人要面对残阳、冷月、狂风和沙暴。我们的前人走此路,吃的是莜面窝头和咸菜、炒面,喝的是牛粪烧开的雪水或沼水,中途还可能遭到劫匪掠杀。没意志、没勇气、没信念、没力量,单纯的为钱是吃不了这种苦的。

21世纪的中国茶路,自无需经历我们先人们所遭受的千般艰辛,万种劫难,但李晨光先生启动二次探寻之路时,已经67岁,在江西铅山县河口镇,他曾不慎落入信江,在山阴县新广武村,他也曾被困在高速公路上,误乘“黑车”也曾被人敲诈过,但这一切都磨灭不了他对晋商研究的热爱,为考证一个史实,他不知翻阅了多少资料,仅参阅府治、县志、市志等文献就达70余种,而在李老成书后提及所要感谢的专家学者中,又有好多位。

今天,“茶叶之路”虽已告别历史舞台,但我们不可忘记,中、蒙、俄之间的茶叶贸易对亚欧大陆腹地经济、文化交流与融合及中国茶文化走向世界所作出的巨大贡献。

而李晨光先生,无疑为我们了解这段历史,打开了更大的一扇窗。

回到文章开头,李晨光先生无负游走于废墟与现代的跋涉者这一称号!