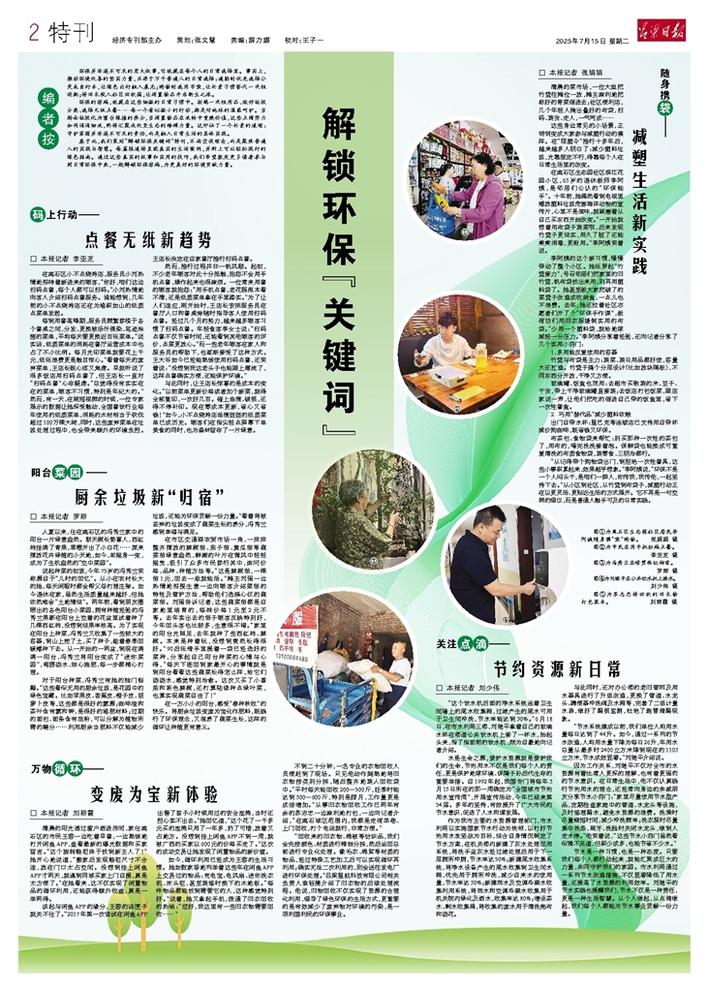

清晨的菜市场,一位大姐把竹篮往摊位一放,摊主麻利地把称好的青菜倒进去;社区便利店,几个年轻人掏出叠好的布袋,扫码、装货、走人,一气呵成……

这些身边常见的小场景,正悄悄变成大家参与减塑行动的模样。在“限塑令”推行十多年后,越来越多人明白了:减少塑料垃圾,光靠规定不行,得靠每个人在日常生活里的改变。

在离石区生态园社区滨江花园小区,65岁的退休教师李阿姨,是邻居们公认的“环保能手”。十年前,她偶然看到电视里播放塑料垃圾危害海洋动物的宣传片,心里不是滋味,就琢磨着从自己买东西开始改变。“一开始就想着用布袋子装菜呗,后来发现竹篮子更结实,用久了脏了还能煮煮消毒,更耐用。”李阿姨笑着说。

李阿姨的这个新习惯,慢慢带动了整个小区。她张罗起“竹篮接力”,号召邻居们把家里的旧竹篮、帆布袋找出来用,别再用塑料袋了。她甚至教大家把破了的菜篮子改造成收纳盒,一点儿也不浪费。去年,她还拉着社区志愿者们开了个“环保手作课”,教街坊们用旧衣服缝制实用的布袋。“少用一个塑料袋,就给地球减轻一分压力。”李阿姨分享着经验,还向记者分享了几个实用小窍门:

1、多用能反复使用的容器

竹篮与布袋是主力:装菜、装日用品都好使,容量大还扛造。竹篮子搞个分层设计(比如放块隔板),不同东西分开放,干净又方便。

玻璃罐、饭盒也顶用:去超市买散装的米、豆子、干货,带上干净玻璃罐直接装;去饭店打包饭菜,跟店家说一声,让他们把吃的倒进自己带的饭盒里,省下一次性餐盒。

2. 巧用“替代品”减少塑料依赖

出门自带水杯:星巴克等连锁店已支持用自带杯减价购咖啡,既省钱又环保。

布茶包、食物袋来帮忙:别买那种一次性的茶包了,用布的,喝完洗洗接着泡。保鲜袋也能换成可重复清洗的布质食物袋,装零食、三明治都行。

“从记得带个购物袋出门,到拒绝一次性餐具,这些小事积累起来,效果超乎想象。”李阿姨说,“环保不是一个人闷头干,是咱们一群人,你传我,我传他,一起坚持下去。”从小区到社区,从竹篮到布袋子,减塑行动正在以更灵活、更贴近生活的方式展开。它不再是一句空洞的倡议,而是普通人触手可及的日常实践。