岚县档案馆的馆藏档案中,档号为024-1·1·1-06的《1943年反扫荡工作总结》如时光的琥珀,将烽火岁月里军民共铸的智慧锋芒凝固成永恒。泛黄的纸页间,地雷的轰炸声仍在回响——这枚凝结着敌后军民巧思的武器,在战火的交锋中初显威风。

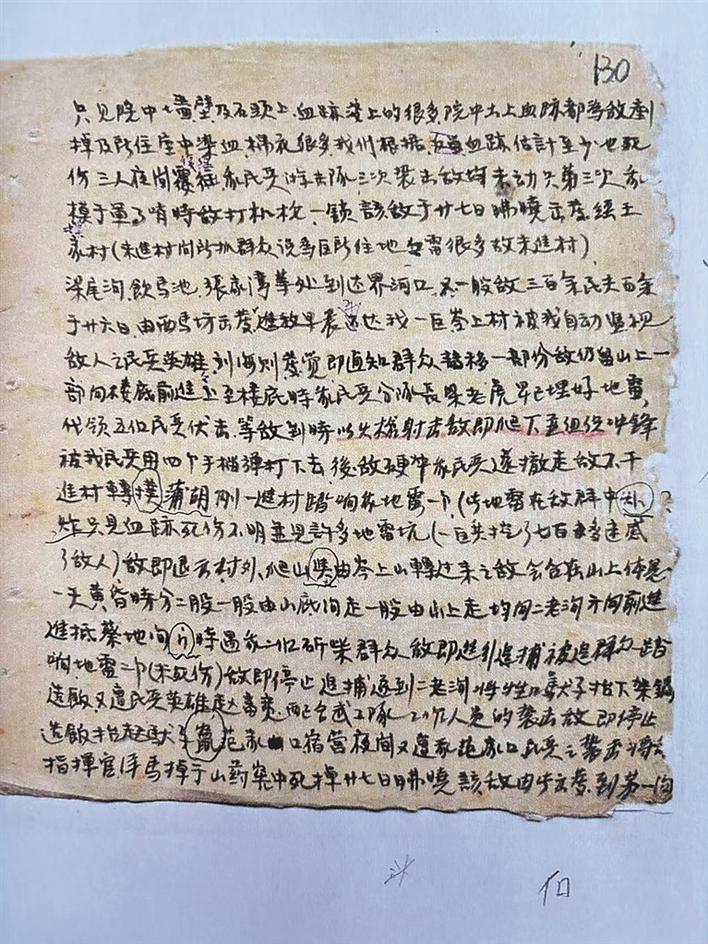

一路敌人顺大沟、荒地前进,警报发出后,三区上滩沟寨上二行政村,一面组织所有群众退却,一面在沿大川进行埋雷,共横十五里,共埋雷廿一个,除寨上三个地雷未埋外,余皆下地。……敌仅距寨上15里路用了六个钟头,于下午才抵寨上村,沿路地雷都埋于大路,均为该敌绕过,未触发。到寨上后,我群众早已转移一空,又遇我南北山民兵的袭击,敌又向北山民兵冲锋,在几个冲锋敌人中踏响我地雷一个,炸死敌人二名,伤八人。

另有一路敌,梁尾沟、饮马池、张家湾等处到达界河口,又一般敌三百余,民兵百余,于廿六日由西马坊出发,早晨到达我一区岭上村,被我自动监视敌人。……廿七日拂晓该敌由此出发到茅一沟山上,却遇路窄牲口过不去,敌集中休息,被我民兵英雄刘海全等用手榴弹袭敌,敌即疏散隐蔽,待路修好了慢慢前进到天井时,被抓民夫踏响地雷一个。到张家湾会合,与前路敌在官庄,休息后齐向界河口方向前进,走到烧炭山又遇我民兵伏击(江有良 刘维几等)敌爬下未动。后追三个山头均摸空后,由官道沟、烧炭沟及柳树沟翻大小安全河到达界河口,走烧炭沟之敌踏犯了地雷两个,因爆管坏了未炸敌,抛于一面,又发现我地雷两个,写一纸条“地雷地带”。走官道沟之敌触犯地雷一个,炸死毛驴一头,伤敌二名,到界河口前村踏响地雷三个,死伤敌六名,敌未敢进村一直沿河堆向兴县方向去了。

这次敌扫荡中在岚县地区可以看出,敌人怕我地雷,夜间多不行军,在行军次序上前有民夫、工兵、伪军,敌人在最后。发现可疑即停止前进,进行搜索。发现地雷或(先)起去或划圈写纸条,每到地方先行搜索,往下多不乱动。

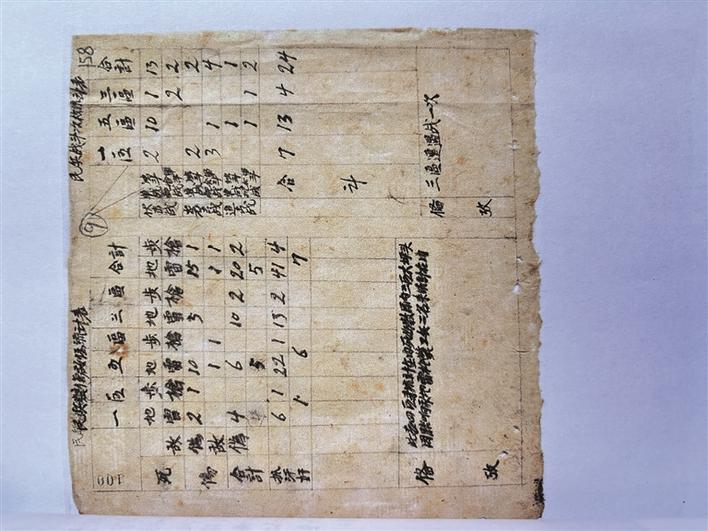

今年在十余天的反扫荡中敌伪往返二次,民兵共杀伤敌伪四十五人。三区有民兵一次战斗一颗地雷毙伤敌人十名的战例,这在岚县民兵斗争历史上也是光辉的创举。过去几年中民兵所消耗的子弹与手榴弹为数很多,但毙伤的敌人没有几个,这证明地雷是民兵中的唯一武器,这次地雷也在民兵群众中建立了威信。这是开展地雷战的很好条件。……所以今年冬季要广泛的开展地雷战,在民兵中要更进一步的克服钢枪唯一的思想,“爆炸运动由民兵中干部发展到群众中去”。

这份总结清晰勾勒出地雷战的战略价值:十多天的反“扫荡”中,民兵依托地雷毙伤敌伪四十五人,其中三区一颗地雷创下毙伤十人的辉煌战例。相较于往昔消耗大量弹药却收效甚微的战斗,地雷堪称改变战局的“土制神器”。它不仅造成敌军的物理伤亡,更在心理上瓦解了其攻势——日军夜间不敢行军,让民夫、工兵、伪军充当“探雷尖兵”,见可疑处便划圈示警,即便进村也不敢随意触动物件,这些细节都印证着“土疙瘩”武器的精神震慑力。当敌军在荒坡河滩上的踯躅成为常态,这片土地已用爆炸声宣告:最朴素的智慧,往往能刺破最嚣张的暴力。

八十余载流光荏苒,纸页间的地雷轰鸣未歇。那不仅是武器的威力,更是一个民族抗争史诗中铿锵的韵脚。百姓的制硝与战士的战术、爆破经验相融,每颗地雷都是军民共筑的堡垒。军民同仇敌忾,让泥土与火药的碰撞,既摧敌械更溃敌志,最终在焦土上炸出通向黎明的曙光。

吕梁市档案馆供稿