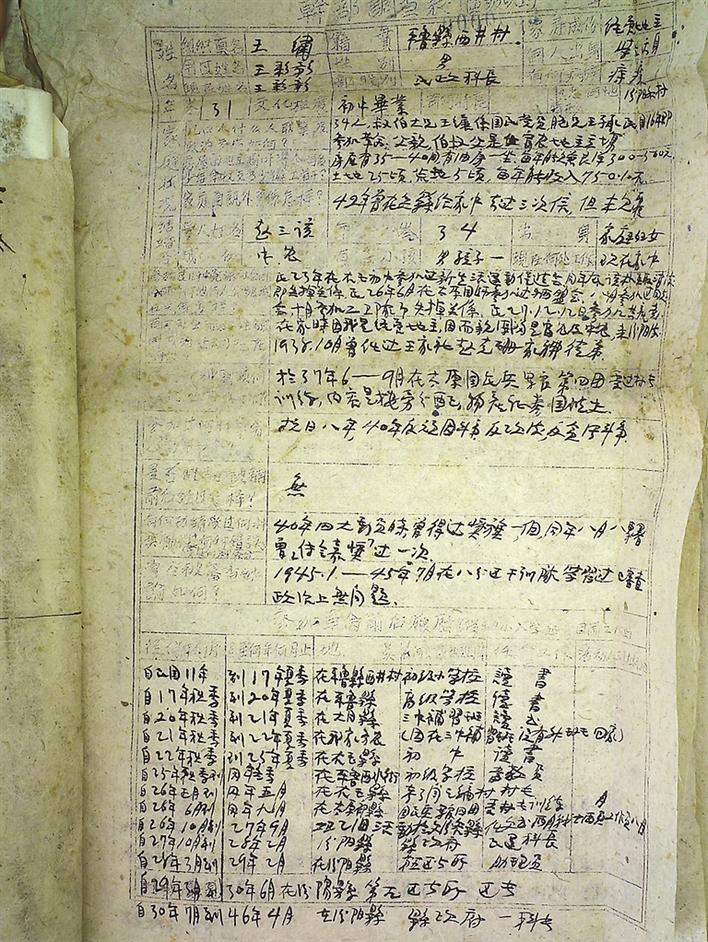

在汾阳市档案馆中,一份档案号为041-1·1-013的《王彩彰同志干部调查表》静静陈列。纸张上字迹虽已泛黄,却清晰勾勒出一位共产党人的生命轨迹,从贫苦青年到坚定党员,从抗日先锋到人民公仆,每一处记录都是他穿越历史烽烟的担当印记。

王彩彰,1916年出生于山西省平鲁县西井村(今朔州市平鲁区)。1936年秋,回到家乡,担任初级学校教员。

1938年2月11日,日军109师团先遣队侵占了汾阳县城,古城遭铁蹄蹂躏,民族危亡迫在眉睫。随工卫队来到汾阳的王彩彰,目睹山河破碎,毅然走上革命道路,于同年加入中国共产党,以热血践行救亡图存的信念。

1941年3月,王彩彰任第五区区长,彼时晋绥边区正遭遇严重的经济危机。面对“70%农田荒芜,饥民死亡率达17%”的局面,他一手抓生产,组织群众开垦荒地1200亩,让3000余农民口粮增加40%的奇迹;一手推行改革,坚决执行“减租减息”政策,提高了农民的种植积极性,改善了农民的生活。

军事斗争中,他的智慧总能刺破绝境。1943年秋的仁岩伏击战,他率区中队成功毙敌9人,缴获30车粮食,解了根据地的燃眉之急。1944年4月,他乔装成粮商潜入日军杏花村据点,绘制出火力部署图,助力八路军一举歼灭守敌。

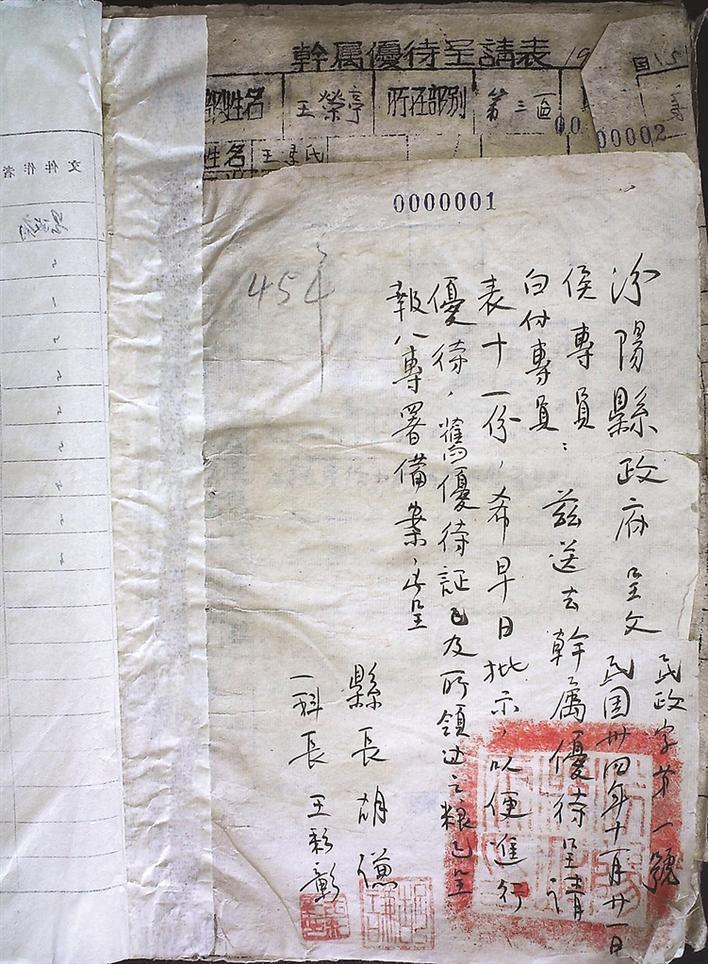

铁血战场外,他的温情化作凝聚民心的纽带。现存于汾阳市档案馆的《干属优待呈请表》(档号为041-1·1-008),记录着他为抗日军人家属争取生活保障,用细致入微的行动解决他们的后顾之忧,让前方将士能够安心投身抗日,也让家属们感受到组织的温暖与关怀,凝聚起上下同心的抗日力量。1946年4月8日的民主选举,成为检验其工作的试金石。在《汾阳县县长、行政委员当选人得票统计》(档号为041-1·1-013)中,王彩彰同志以66票的最高得票数当选为行政委员,这是他长期扎根基层、践行使命的有力见证。王彩彰同志在战火中成长,后历任汾阳县长,湖南湘潭市长,永顺县委书记。

晚年的王彩彰,以另一种方式守护历史。1980年起,67岁的老人踏上寻访之路,跨越11省、采访42位老战士,最终整理成34万字手稿,为革命历史研究留下珍贵资料。1986年10月26日,这位把一生献给汾阳的老人溘然长逝。遵照遗愿“骨灰归汾阳,伴战友长眠”,其骨灰安葬于汾阳烈士陵园B区7排5号,与曾并肩作战的战友们相伴。

如今再次翻阅档案,看到的不仅是一位英雄的生平,更是一个共产党人在历史关键节点的选择轨迹:在民族危亡时挺身而出,在百废待兴时躬身实干,在岁月沉淀时坚守初心。这份精神坐标,正如汾阳大地上的文峰塔,历经风雨而始终矗立,指引着后来者在新时代的征程上,续写属于这个时代的忠诚答卷。

吕梁市档案馆 汾阳市档案馆供稿