编者按

吕梁日报社组织的采编人员学习贯彻习近平文化思想素能提升培训班,既有报社采编一线的编辑记者,也有来自各县(市、区)的基层新闻通讯员,他们带着“县域宣传如何破局”“文化传播怎样落地”的基层实际发展困惑,从理论学习与实践案例中寻找答案。培训结束后,我们以“对话”为载体,邀请县域媒体人围绕“筑牢理论根基”“提升全媒技能”“深耕本土文化”“构建联盟合力”展开探讨,既分享个人岗位的实践心得,更聚焦“县域联盟”这一核心,探寻如何联动激活各县域文化资源,形成“一盘棋”宣传力,为吕梁文化建设注入基层新活力、新动能。

●筑牢理论根基,锚定报道宣传方向

县域媒体是吕梁新闻宣传文化工作的“神经末梢”,既要传递党的声音,又要挖掘基层文化的“微亮点”。在培训中,习近平文化思想的系统学习为县域媒体人指明了方向,但基层宣传常面临“理论落地难”“小问题找不准方向”的困惑。如何将理论学习转化为县域文化宣传的具体行动成为每个县域媒体人的心头事。

记者:县域媒体面对的是“家长里短、田间地头”的基层场景,在吕梁文化建设大背景下,如何用习近平文化思想破解“宣传找不到重点”“内容与群众脱节”的问题,让理论真正扎根基层?

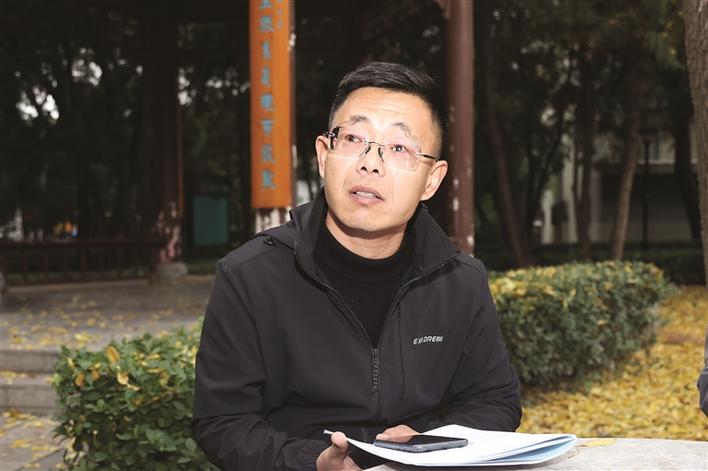

惠爱宏:作为统筹全市县域报道的“纽带”,这次培训让我最深刻的体会是:县域宣传不能“只见树木、不见森林”,要把各县域的“小文化”融入吕梁文化建设的“大格局”。培训中马克思主义新闻观的解读、人工智能在新闻中的应用案例,不仅是“技能充电”,更是“方向校准”。

之前我们做县域报道,有时会陷入“各县报各县的,重复又零散”的困境,比如多个县(市、区)都报道“乡村振兴”,却没突出各自文化特色。现在我明白,用习近平文化思想定方向,就是要在统筹时先问两个问题:“这个县的文化基因是什么?”“报道如何体现吕梁精神的时代内涵?”交城县突出“庞泉沟生态文化+红色记忆”,中阳县聚焦“剪纸非遗+乡村产业”,柳林深挖“黄河古镇+民俗传承”,让每个县域报道都有“文化标识”,既避免同质化,又能串联起整个吕梁的文化图谱。

这次培训像“及时雨”,也让我更清楚如何带领县域记者把“大理论”转化为“小故事”,让县域报道既传党声,又接民心,真正成为吕梁文化建设的“基层载体”。

王艳林:从新闻宣传者的角度而言,这次培训让我明确了县域宣传要成为吕梁文化建设的“助推器”,关键是把“理论要求”和“中阳实际”结合起来,避免“上下一般粗”。

中阳有两大文化特色:一是“中阳剪纸”这一国家级非遗,二是“煤炭转型中的生态文化”。之前我们宣传剪纸,多是“非遗展览”的简单报道;宣传生态,只说“种了多少树”。培训后,我们调整了思路:用“习近平文化思想”中的“守正创新”指导剪纸宣传,让非遗“活”起来;用“以人民为中心”指导生态宣传,不只是报数据,而是要让生态文化与群众生活挂钩。

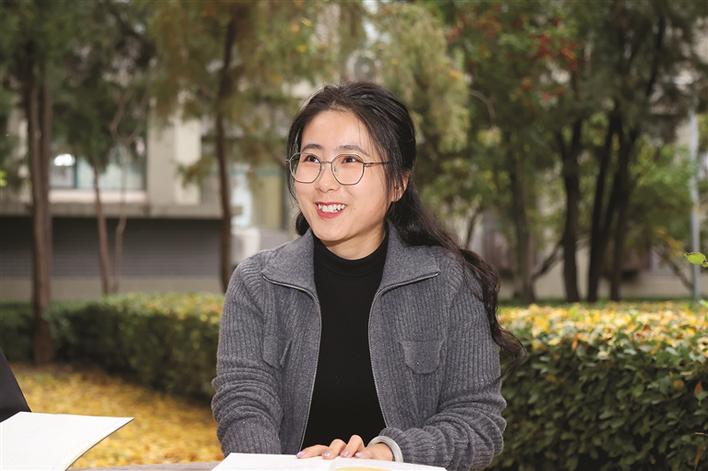

许璐:理论授课与实践教学深度融合,我不仅接受了心灵的洗礼,专业能力也得到显著提升。培训课程涵盖面极广,从习近平关于宣传文化的重要思想解读,到马克思主义新闻观的深度剖析,再到新闻线索发掘技巧、短视频互动制作方法,以及媒体融合发展最新趋势,每一项内容都兼具理论深度与实操价值,为我们基层宣传工作者搭建了系统的知识框架。

张倩:作为基层编辑,我每天面对的是大量县域稿件,此次培训让我学会了用“理论标尺”筛选和打磨内容,让柳林的文化宣传更有“准头”。习近平文化思想里“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,不是挂在墙上的口号,而是编辑稿件时的“红绿灯”。

其实对县域编辑来说,筑牢理论根基还要练“三力”:一是“判断力”,知道哪些内容能体现吕梁文化的核心;二是“打磨力”,把枯燥的文化介绍变成有故事的报道;三是“引导力”,在选稿时向“扎根人民、讴歌奋斗”的内容倾斜。比如柳林有“红枣文化”,我们不只是报道“红枣丰收”,还要报道“枣农通过电商把红枣卖向全国”“年轻人用红枣研发文创产品”,让文化报道既有“文化味”,又有“时代感”,这就是用理论指导实践的具体体现。

●突破技能短板,激活基层报道活力

县域媒体常面临“设备不足、技能单一”的困境:有的记者只会写文字稿,有的做短视频却抓不住群众视角,导致基层文化宣传“酒香也怕巷子深”。此次培训中,短视频制作、内容策划等实操课程,让县域媒体人找到了技能提升的“突破口”。如何结合县域实际,把技能转化为“让群众爱看”的报道?

记者:县域媒体资源有限,难以像市级媒体那样配齐设备和技术团队,如何针对性提升全媒技能,让吕梁本土文化,如非遗、乡村故事的报道更鲜活、传播更远?

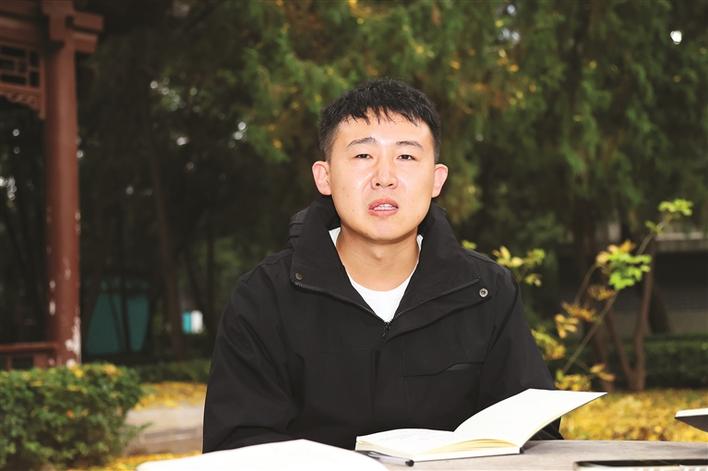

李俊杰:我平时主要做电视新闻,接触短视频后总觉得“没找对感觉”,这次培训彻底点醒了我:县域短视频的核心不是“设备多好”,而是“视角多近”,我们要站在老百姓的角度拍他们关心的生活事、文化角。

培训时老师说“小地方有大宝藏”,我特别有共鸣。其实对县域记者来说,技能提升不用“贪多求全”,先把“群众视角”练扎实:拍文化报道前,先问自己“老百姓会关心这个吗?”“他们想看什么细节?”比如剪映软件,我现在不用复杂特效,就练“怎么把老乡的方言配上字幕”“怎么用15秒讲完一个小文化故事”。

孙雪:我平时跑会议和民生新闻多,总觉得“文化宣传离我远”,此次培训让我明白:基层的每一件“小事”,都能成为吕梁文化建设的“鲜活素材”,关键是用对全媒技能。

培训还让我学会了“用小策划激活本土文化”。方山有“北武当山文化”,之前我们只报“景区游客量”,现在我觉得用文字稿写深度、短视频拍片段、直播带网友“云游北武当山”,形成“全媒矩阵”才是出路。虽然我们设备简单,就用手机拍、剪映剪,但因为内容“沾泥土、带露珠”,反而让更多人关注到方山的文化特色。

阎志忠:我的工作侧重“对外讲好汾阳故事”,这次培训中“前沿媒体动态”和“案例剖析”让我找到了解决“县域文化对外传播弱”的钥匙:不是“照搬大媒体模式”,而是“借巧劲、用特色”。

庞慧敏老师讲facebook的发展历程时提到“转变经营方式,扩大受众群体”,我深受启发:汾阳有“汾酒文化”“贾家庄红色旅游”,之前对外宣传多是“文字介绍+图片”,传播效果有限。之后我会借鉴“分众传播”思路:针对不同年龄的群体,采取不同的方式进行宣传。而王昱老师的抖音课程还教我“抓县域文化的‘独特记忆点’”。对县域媒体人来说,提升技能还要“善借外力”:不如借培训的“专家力”,把老师讲的“短视频关键要素”整理成手册,分享给同事。

●深耕本土文化,激活“吕梁文化富矿”

吕梁413处革命遗址、数十项非遗项目散落在各县域,每一处资源都是吕梁文化的“鲜活注脚”。对县域媒体而言,激活文化富矿的核心,在于立足自身资源禀赋,找到“小切口、深挖掘、活表达”的报道路径,不贪大求全,而是把“家门口的文化”讲透、讲活、讲进群众心里。让县域本土文化报道跳出“简单展示”的局限,真正成为传递吕梁文化魅力的“窗口”。

记者:每个县域都有独有的文化标识,比如汾阳的酒文化、柳林的黄河文化、中阳的剪纸非遗、方山的北武当文化。立足这些特色资源,县域媒体该如何找准报道角度,避免“千篇一律”,让本土文化真正“活”在群众视野里?

张倩:柳林的文化根脉在“黄河”与“红色”,我们的报道核心就是“让黄河故事有温度,让红色记忆可触摸”。

比如柳林孟门古镇是黄河岸边的千年古镇,既有“黄河古渡口”的历史底蕴,又有“红军东渡”的红色印记,还有“柳林弹唱”的民俗活力。之前我们报道孟门,多是“古渡口风景”“红色遗址介绍”,读者反馈“没感觉”。培训后我们将调整思路:不再只写“是什么”,而是多问“背后有什么故事”“和群众有什么关联”。每篇都有“一个人物、一个故事、一个细节”,群众才看得懂、感受到有感情。

阎志忠:我们的报道思路是“让特色文化‘有记忆点’,让对外传播‘有针对性’”。比如汾阳酒文化博大精深,但对外宣传不能只说“酒好”,得让文化“可感知”。传播时,我们也要针对不同人群调整内容,让汾阳文化“传得准、记得住”。

李俊杰:我们的报道重点是“让文化‘接地气’,让故事‘活起来’”。文化报道,不管是生态还是红色,都要找到“和群众相关的小切口”,真正让本土文化“走进群众心里”。

●联动协作发力,构建联盟“一盘棋”

县域媒体是吕梁文化建设的“毛细血管”,而县域联盟则是“连接毛细血管的纽带”。从理论武装到技能提升,从本土挖掘到联动协作,县域媒体人在培训中找方向、补短板、谋联动,每一份思考都紧扣“扎根基层、服务文化”的初心,每一个实践都指向“讲好吕梁故事、壮大主流舆论”的目标。未来,随着联盟机制的不断完善,各县域的文化资源将进一步被激活,形成“各县有特色、整体有合力”的宣传格局,为吕梁文化建设注入更强劲的基层动能。

记者:县域联盟要避免“纸上谈兵”,需要哪些可操作的联动机制,解决“各自为战”“资源浪费”的问题,真正发挥“1+1>2”的宣传效果?

惠爱宏:作为县域版的统筹者,我认为县域联盟首先要建立“常态化选题联动机制”,让各县(市、区)的宣传“同频共振”。

之后我们做宣传报道,吕梁日报县域版牵头,各县(市、区)媒体人参加,结合吕梁文化建设的重点,如“非遗传承”“红色教育”“生态文化”,确定当月的“统一选题方向”,再让各县(市、区)结合自身特色找“小切口”。这样既有“统一主题”,又有“各县特色”,刊发后形成整体声势,比各县单独报道影响力大得多。

还要建立“资源共享机制”:一是“素材共享”;二是“平台共享”,吕梁日报县域版、各县融媒体中心的公众号、抖音号互相转发优质内容,扩大传播范围;三是“人才共享”,各县(市、区)的“技能能手”组成“联盟支援队”,哪个县(市、区)有需要,就帮忙指导。

另外,还要建立“效果反馈机制”:每次联盟联动宣传后,收集反馈,再调整下次的选题和形式。只有让联动机制“能落地、能调整”,县域联盟才能真正帮到基层记者,形成持续的宣传合力。

孙雪:从基层记者的角度,我觉得县域联盟最需要“业务共享与培训机制”,解决“技能不足、经验缺乏”的问题。

这次培训让我收获很大,但很多基层记者没机会参加,所以我建议联盟搞“分层培训”:一是“专家下沉”,邀请专业领域的老师定期到各县(市、区)开课;三是“实战练兵”,联盟定期组织“文化宣传实战活动”,各县(市、区)记者参加,互相分享经验,在实践中提升技能。

阎志忠:我希望县域联盟能搞“技能共享”:比如有的县区擅长做数据新闻,有的擅长拍短视频,我们可以互相分享教程、帮忙剪辑,避免“重复踩坑”。比如我不会用无人机拍全景,要是联盟里有县区能帮忙,就能让报道更立体,这也是县域媒体突破技能短板的好办法。县域联盟能让“单点宣传”变成“集群效应”,让吕梁文化“走出去”更有底气。

对县域媒体人来说,深耕本土文化不能“闭门造车”,要通过联盟“走出去、联起来”:既要了解其他县(市、区)的文化特色,找到“联动点”,又要借助联盟的资源,如专家、平台、渠道,让本土文化挖掘更深入、传播更远,这才是助力吕梁文化建设的“长久之计”。

王艳林:从“宣传管理”的角度,县域联盟需要“政策对接与考核激励机制”,让联动有“保障、有动力”。做好“政策对接”,联盟要主动对接吕梁市委宣传部的文化建设部署,把“市级要求”分解为“县域任务”,让各县(市、区)的宣传“不偏离、不跑偏”;强化“考核激励”,把“联盟联动贡献度”纳入各县(市、区)宣传工作的考核,比如“是否参与联盟选题”“是否共享素材”“是否支援其他县区”,对表现好的县(市、区)和个人给予奖励,激发大家的联动积极性;加强“经费支持”,向上争取“县域文化宣传专项经费”,重点用于联盟的共享设备、联合活动,解决县域联动经费的难题。只有有了“机制保障”,县域联盟才能从“临时联动”变成“长期协作”,真正成为吕梁文化建设的“主力军”。

许璐:作为石楼这样小县城的一名基层通讯员,特别期待县域联盟能打破“各自为战”的局限,让我们这些“小县域”的文化资源也能“走出去”。每个县域的地方单独看是“小而美”,但如果能和其他县(市、区)联动,就能形成“大特色”。

此外,也希望联盟能有“基层记者交流机制”,在交流中补短板。相信有了这些联动机制,每个县域的文化宣传都能更有底气,吕梁文化的整体传播力也会更强。