临县档案馆档号为62-1·1-037的档案,纸页间的朴素文字藏着滚烫的力量,字里行间跃动着临县各村秧歌队鲜活的革命脉搏,仿佛能听见那高亢的唱腔穿透烽火,看见队员们手持道具奔走的身影。它以最贴近乡土的方式,将文化的动员力量刻进抗战岁月的记忆里,让我们清晰看见在枪林弹雨之外,秧歌的旋律如何成为凝聚民心、唤醒斗志的号角,彰显出烽火年代秧歌特殊的“战斗力量”。

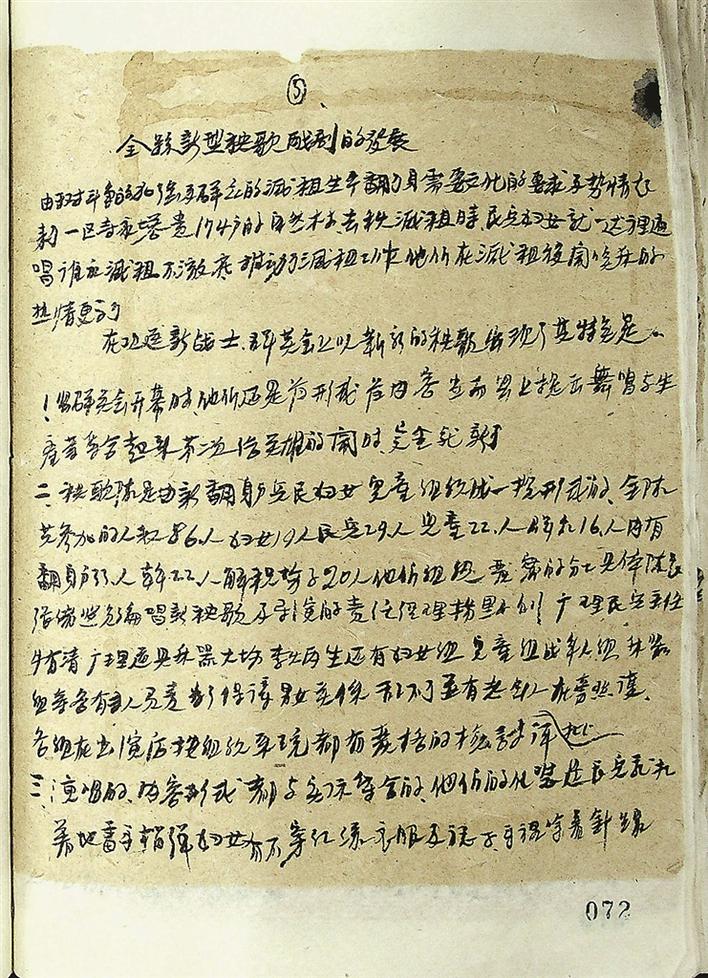

寺家塔秧歌队是由新翻身户民兵、妇女、儿童组织成一揽形式的,全队共参加的人数86人,妇女19人,民兵29人,儿童22人,群众16人,内有翻身户33人,干部22人,积极分子20人,他们组织严密,分工具体;演唱的内容形式都与实际结合的,他们的化装是民兵就扛着地雷、手榴弹,妇女们不穿红绿衣服及裙子,手里拿着针线及线拐则,工人、儿童拿着镰刀、锄头、识字课本等。装什么就唱什么,有啥事情就唱什情。

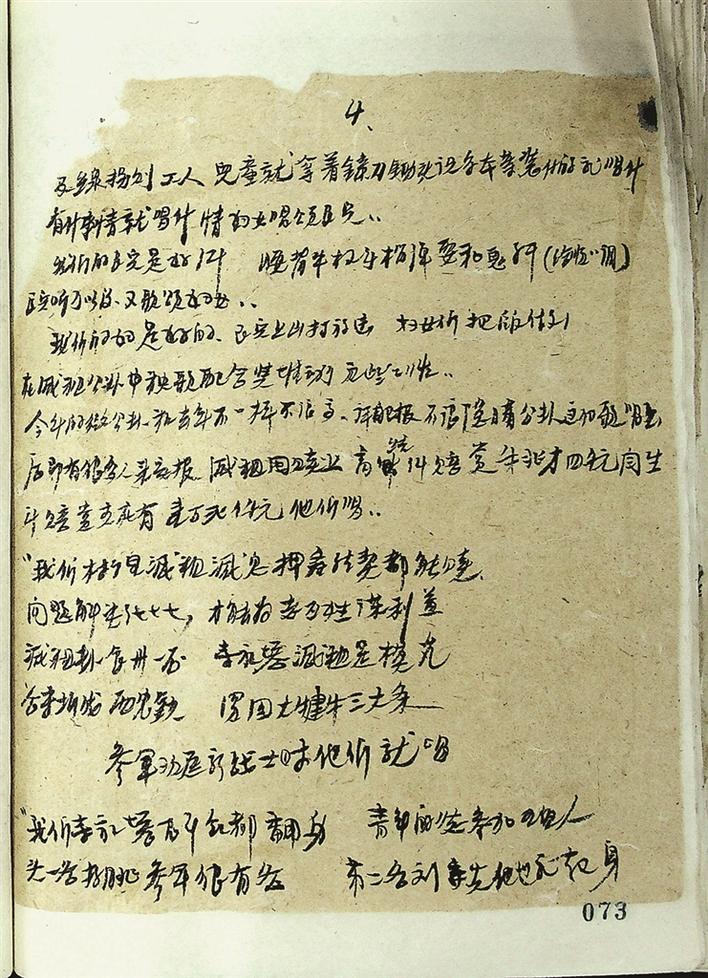

妇女唱颂民兵:“我们的民兵是好汉,腰背手枪手榴弹,要和鬼子干。”民兵听了以后又歌颂妇女:“我们的妇女是好的,民兵上山打游击,妇女们把饭做”。在减租公粮中,秧歌配合与推动了这些工作:“今年的征公粮和去年不一样,不让高,凭自己报,不让隐瞒公粮”。这个秧歌唱出后,即有很多人来实报,减租回赎后,高结倒赔偿牛兆才四千元,闫生年赔偿李在有一万二千元。他们唱:我们村里减租减息,押产结契都能赎,问题解决了七七七,才能为老百姓谋利益。减息粮食卅一石,寺家塔减租是模范。谷米折成西农钞,买回大犍牛三大头。参军欢送战士们时他们就唱:“我们寺家塔群众都翻身,青年的同志参加五组人。头一个杨月兆参军很有名,第二各刘守先他也就起身。

卜家岩秧歌队形式活泼,又是秧歌又是剧,到什么地方演什么剧。敌人在白文把群众抛到井里等罪恶事情,他们就编出来唱。妇救干事的男人当了新战士,他自己装起身子编歌来欢送。挤岚离线时,李家湾的两个战士牺牲了,抬下来,秧歌队就抬灵、拉灵、叩头、秧歌拜,同时就演反“扫荡”,激动了几千群众也来拉灵,并提高了警惕,要为已死报仇。老百姓说,这样死了比什么也光荣。到了方山去群众还有些不相信地雷的威力,他们就编唱“地雷是个铁蛋蛋,炸死鬼子肉馅馅(汗汗)。”替敌人做过事情的人怕叫听,他们就编唱“宽大政策”。

这些贴近生活、为战斗而生的秧歌,早已超越文艺表演的范畴,成为烽火年代里民众精神的“集结号”。档案里的文字虽质朴,却清晰勾勒出文化动员的强大生命力——它用最接地气的语言,让妇女挣脱桎梏、儿童燃起希望、群众凝聚共识,更将抗战的意义、政策的温度、牺牲的荣光,种进每一个普通人的心里。无论是寺家塔秧歌队的扎根乡土,还是卜家岩秧歌队的灵活演绎,本质上都是民众用自己的方式,将个人命运与民族存亡紧紧相连。那些直白的唱词,不是空洞的口号,而是发自肺腑的觉醒;那些即兴的表演,不是简单的娱乐,而是直面苦难的勇敢抗争。

在枪林弹雨的抗战岁月里,这些秧歌如同点点星火,汇聚成照亮黑暗的火炬,让民众在绝望中看见希望,凝聚力量。它们证明,文化从来不是抗战的“旁观者”,而是不可或缺的“战斗者”,这种源自乡土、生于民众的文化力量,正是中华民族能在苦难中咬牙挺立、最终赢得胜利的精神脊梁。

吕梁市档案馆 临县档案馆供稿