□ 褚建安

一年一度清明至,桃红柳绿正当时。万树吐绿,惠风和畅,岁在己亥,节序清明。在这个特殊的日子里,阳渠褚氏族人,共聚宗祠,慎终追远,弘扬祖德,传承家风。祠祭仪式在庄严隆重、昭穆有序的氛围下完成了缅怀先祖,诵读祭文,合众礼拜,执事更替,家风传承,宗亲寄语等六项议程。该项活动的成功举办不仅对弘扬传统文化,传承优良家风将起到积极的推动作用,它还可以启迪教育人们树立诚信守义,感恩孝悌,团结奋进的理想信念。家族是家庭关系的延伸和发展,是社会的细胞,是最基层的群体组织。一个家族的优劣关乎整个社会的健康有序发展,家风家教不容忽视。阳渠褚氏祠祭仪式开创了交城县古宗祠清明节家风传承的先例,是文明祭祀的主要体现,为践行乡村文化振兴及乡村记忆工程具有极其重要的意义。

阳渠褚氏宗祠,约修于清朝初年,是阳渠村现存的三座清式宗祠之一,迄今已有三百余年的历史。中国古代民间建造祠堂可追溯到唐五代时期。《礼记·王制》载,古代“天子建七庙”“诸侯五庙”“大夫三庙”“士一庙”“庶人祭于寝”。这里所说的七庙、五庙、三庙、一庙是根据不同的社会地位,可在宗庙中分别设置和祭祀七代、五代、三代、一代以上祖先的亡灵,庶民不设宗庙,在寝堂中祭祀祖先。至明清时期官府仍对各宗族修建祠堂有很严格的等级制度,如族中没有取得功名者,不准立祠堂祭主,只许在族内各户轮流供奉。阳渠褚氏族人至明清以来虽以农本为生,间也有禀、贡、监、庠列仕籍者。明季褚麟为皇明“禀膳生员”,清康熙三年即(1664年)皇清敕授褚俊为“文林郎”,康熙十二年即(1673年)再举其为“邑耆”,监修龙门渠主财薄,(是交城县肇修龙门渠的先贤之一)。褚晋乔乾隆癸卯科举人,褚宠锡前清监生。褚希良、褚织锦、褚锦公式、褚法周、褚绍周、褚则周、褚承周均为明清时邑庠生。监生褚宠锡之妻杨氏,褚配椿之妻杨氏,高大鹏之妻褚氏均由礼部旌表为节烈贞妇,载于县志,族人荣之。古人曰:“家道兴则宗祠立”,褚氏宗祠的建立是历代阳渠褚氏族人励精图治、奋发向上,身于仕宦,恪守诚职的集中体现,是合族人的荣耀,是一个家族兴衰的重要标志。

交城县阳渠褚氏祖居本县王村,后迁徙义望村居住,旧制属义东都二甲,约于明万历年间移居阳渠,相传居永福寺西南隅,今宗祠一带。现存石碾、石磨、水井等族中公产仅为依据,且族人口耳相传现褚氏宗祠地基原系先祖居所,后人为铭记祖上恩德,于清朝初年改建为祠堂。祠堂东临河则街口,历年屡遭水患,于光绪九年即(1883年)增为七层座基,整体落架重修,建成后除祭祀祖宗,合族议事外,从光绪十年即(1884年)到民国二十五年即(1936年)曾是本族之学堂,俗称“私馆”。民国后期租赁于汾阳人开设“店铺”,解放前作过村公所,建国后归集体所有,五十年代个人居住,“文革”中作为生产队库房。公元1999年经本族人等几经周折祠堂终归家族所有。时逢盛世族人集体筹资于当年兴工,力争恢复其原貌,更公式换柱,增修砖垣,重制隔窗,增设甬道,敬铸香鼎,撰联题匾,宗祠面貌焕然一新。

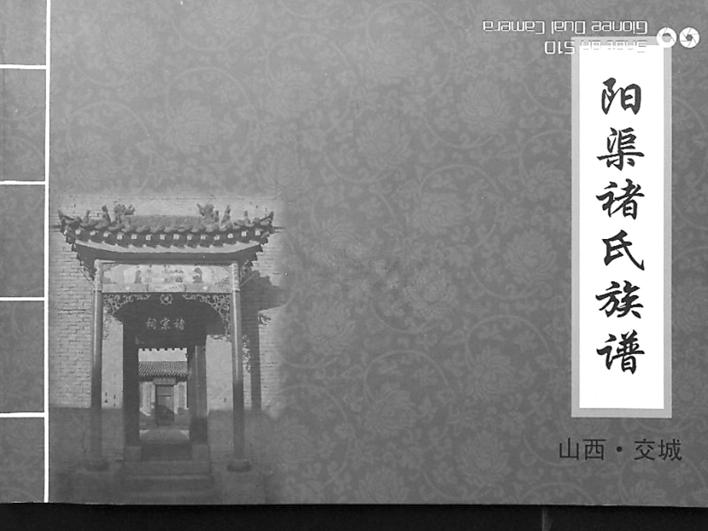

修葺后的褚氏宗祠,基高门阔,丹垩一新,古风古韵,气宇轩昂,门额“褚宗祠”三字苍劲有力、端庄凝重。拾阶而上,须弥祭台上族人敬铸的圆形香鼎,通体饰金,香烟缭绕,正檐下“光前裕后”横匾与日增辉。砖壁前悬有“水源木本承先泽,春露秋霜启后昆”的木刻楹联,古朴庄重,风清儒雅。正厅内民国时期绘制的先祖影神依次排列,悬于厅堂中央。左右围墙的黄绢上书写着褚氏族人历代迁徙经过及家风家训,排行字辈等。整座宗祠的建筑格局及装饰风格集中展现了阳渠褚氏含蓄内敛,务实求真的品性。诚可为合族追思先祖,教化后人,睦族友邻,传承家风的主要场所。

褚氏宗祠因其独特的地理位置和完整的建筑结构,可成为千年古村落阳渠村家族文化传承的永久载体,是乡风民俗研究中不可或缺的文化元素。由阳渠褚氏第二届宗亲理事会获悉,2019年将对宗祠的南房及门楼进行再次修复,并将“阳渠褚氏祠祭礼俗”及“家风传承礼仪”拟申报吕梁市市级非遗传承项目,为进一步促进家风家教,传统礼仪的传播发展将起到积极的推动作用。