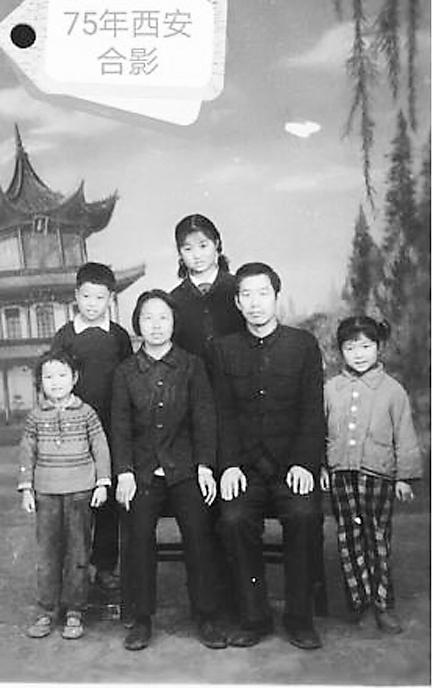

□ 张增秀

不知不觉中老爸离开我们一年多了,时间愈久愈发思念他老人家,他是一个为国家付出一生却像隐士一样有着鲜为人知特殊经历的人。

父亲叫张连奎,1930年春出生于汾阳市肖家庄镇青堆村。1945年8月参加革命,1946年加入中国共产党。曾任中国人民解放军第一野战军野炮团财务股长、西安炮兵技术学院第一室战术教员、“二炮”802团装备股股长,总工程师等职,正团级干部,2018年春去世。

保障野炮团物资运转

简单地说,父亲是老革命了,不同的是他是文职技术干部,会说三国外语,能写会画,一手毛体好字,学过绘画,爱拉二胡,演过戏剧,数理化水平在70多岁时还能辅导高中生的外甥孙子做题。

在读小学时父亲被日本人逼迫学日语,见面不鞠躬被挨过打,当红小鬼配合游击队秘密参加过破坏汾平铁路等抗日活动。15岁那年父亲离开家乡参加革命,经汾阳武委会黄英同志引荐考入中国共产党的军队学校“贺龙中学”(即后来的西北军政大学),由于学习成绩好相跟的伙伴只有他被录取,并被学校破格批准16岁就入党,成为最小的党员。随着解放战争的爆发,贺龙中学也随部队转战方山、临县、离石、岚县等地,并在战争的硝烟中边战斗边学习。

1947年父亲执行了一项特殊使命,秘密护送毛主席和党中央机关从碛口到代县,参与和见证了党中央机关从延安转移到西柏坡的历程。

1948年父亲被派到晋绥教导团观察队供给处做见习会计,然后到第一野战军野炮团供给处担任会计,并随大部队奔赴大西北参加了解放兰州等著名战役,他的左耳听力也在战斗中失聪,一辈子只有右耳有听力。战争的残酷、炮火的洗礼、战友们为解放事业在血泊中倒下,让他深刻明白新中国的来之不易。

野炮团驻所在甘肃宁县,父亲兼任财政股长,在那个物资极度匮乏且社会秩序尚未正常的特殊时期,为了部队军费及物资的保障,常频繁与兰州金融界、工商界及上层人士接触,想方设法多方交易,确保了部队物资和日常开支的正常运转。

为“二炮”发展呕心沥血

父亲在担任第一炮校的财务股长时边工作边学习提升自我,尤其是军事理论有关领域知识。机会留给有准备的人,勤奋好学的父亲在24岁时职业发生改变,从财务工作转换成大学老师,1954年他被调到西安第一炮校一室担任战术教员,并很快成为一名出色的军事教官,主要讲授120和160迫击炮教程,从理论到实战都要进行,野外作业风餐露宿,还要加倍小心防范隐藏特务的破坏,有一次野外操练多亏谨慎的父亲发现一处土壤异常,才避免了地雷爆炸伤及学员。

1957年父亲被炮兵司令部抽选,参与120迫击炮教材的编写。1959年主编《炮兵条例》,整整两年教材和条例的编写,作为主编的他带领团队从东北跑到福建厦门,除西藏和新疆外踏遍祖国的每个省份,测量炮弹在不同气候、地形环境下的爆破力其他数据。父亲所带团队编写的三套教材和炮兵条例在我军尚属首次,受到全军通令嘉奖,很长时间作为部队的常规教材使用,现已被有关军事博物馆收藏展览。

同年,我国开始创建战略导弹部队,也就是现在的火箭军,现在的资料都写成是1966年成立,实际1959年就开始正式启动创建,我国第一支地地导弹部队正式组建。为保密,起名二炮部队,简称“二炮”,也是为保密,所有编制称谓都降格改名,面向全军选拔出108位高文化水准的技术骨干,而炮兵司令部舍不得让父亲走,但扛不过中央军委的直接命令,29岁的父亲被任命为802团的装备股长(团级),肩负总工程师的职责,同时配有教学任务,驻扎在西安第二炮兵技术学院。

802团研究我国第一代中程地地战略导弹火箭,尖端技术军种要求队伍必须是大学生,文化程度高,数理化尤其过硬,而研究团队的组成人员除少数军队中挑选的高素质人才外,需要从高校中进行选拔,父亲奔波在清华、北大、上海同济大学等几所学府中挑选德才兼备、政治过硬的学生填充到队伍中。

作为总工程师,父亲拥有五级保密级别,全学院只有他和院长享有这个级别,父亲多次亲自手铐导弹启动钥匙密码箱,乘坐专列秘密前往甘肃武威导弹发射基地执行试验任务,并执行国家高度绝密特殊任务,母亲作为家属,也不知父亲去了哪儿?干什么去了?工作如此危险,经常一走一年半载,连封信都没有,母亲既要工作又要带孩子十分辛苦。1959年国庆节,父亲作为二炮部队代表之一前往北京参加了国庆十周年大庆,也就从那时起,父亲一直享受国防部颁发的特殊贡献奖和机要保密费;八十年代后期,国家将特殊贡献转为国务院特殊津贴。山西省政府两位领导专程来汾阳落实此事,父亲竟拒绝继续享受这样的待遇,认为为国家做贡献是应该的,现在退休了不需要再享受这样的待遇了。

“二炮”的初创阶段异常艰难,作为创始人之一的父亲付出的努力和艰辛也是巨大的。

由于我国的导弹火箭事业是在一种极其保密的状态中发展的,随着导弹体积增大,车间难以容纳,只能露天安装,为防泄密,调试设备、加贮液体等秘密工作常常在夜间进行,作为核心部门领导,父亲夜间必须工作,同时肩负着学院的行政管理白天也常常不能很好休息,由于长期劳累,精神高度紧张,工作压力过大,他病倒了,严重神经衰弱,失眠到出现幻觉。

“自力更生”家风儿女受益

1966年,经多次治疗后,父亲的病情得到很大好转,但已经不能胜任原来高强度脑力工作了。为不给部队增加负担,而老家山西汾阳是他难以割舍的故土,老母亲又是他的牵挂,父亲便决定离岗回老家养病。

1986年我考上学校那一年,部队让他们定居西安干休所养老,不知为何,或许因故土难离,父亲选择放弃,正好汾阳县政府给老干部盖住宿楼,于是添上部队给父亲发来的新的安置费盖起了老干部住宿楼,两栋楼安置了十几户转业到地方工作过而退休的老干部,父亲可以优先第一个选大套房,而他却选择了小套房,令我们儿女们失望却无奈。

父亲一生看淡名利,把自己的青春都奉献给了祖国的国防事业,这些就只有那些满满两罐的军功章、纪念章、中央军委授予的独立解放勋章,还有习近平主席签发的抗日战争胜利七十周年勋章来诠释了。

每日读书看报是他最大的爱好,书是他最好的朋友和知己,还记得小时候睡在他胳膊弯里共同阅读《参考消息》,操心国家大事,关注国际风云变幻,我和妹妹也跟着假装看得懂,想起来就发笑,有空睡前给我们讲世界名著故事。

50多岁时候看到孩子们在学校都学开英语,父亲开始跟着电视和收音机自学英语课程,每日孜孜不倦,乐在其中,最后竟然开始翻译英文书籍,邮寄给上海一家出版社,得到了肯定回复后开心不已。

为了照顾父亲和我们兄妹五人,又因工作手续丢失回地方的母亲失去了工作,在部队时她可是部队驻扎地商业局下设蔬菜公司的负责人,当部队派人来解决父亲的困难时,父亲语气坚定一口回绝,他觉得他能从枪林弹雨中活着爬出来,活着看到祖国的发展,看到国家的富强他就很欣慰了,自己已经不在部队工作,不想给国家增加负担,不想麻烦国家,说是自己努力最光荣!为此母亲没有了正式工作,成了临时工。年轻时我很不理解父亲,觉得他很傻,谁不为自己的妻子着想,不为自己的家庭谋利,以致心里有些埋怨他,我们五个孩子都是靠自己的努力考取学校后,努力奋斗工作,才过上今天这样的生活。大哥、大姐和妹妹都定居北京,二哥在省教科院工作,渐渐地,在潜移默化中,我们兄妹把这种品质传给了自己的孩子,第三代基本都是名牌大学毕业或在读,当我的孩子也靠自己的努力考上名牌大学,直博考取全额奖学金世界名校爱丁堡大学,成为人工智能领域博士后时,我才觉得父亲虽然把全身心的爱都给了国家,却留给我们子女更宝贵的财富,那就是自力更生,一切都靠自己去奋斗的优良品质。

一个老革命的崇高情怀

父亲老了,已经不能下地走路,只能坐轮椅代步,但仍然还想着有一天能再回部队看看,2004年我和大哥陪着父亲坐飞机来到了他的原部队分支某导弹旅,受到了军区最高级别欢迎,空荡荡的发着亮光的路上只飞驰着我们一辆军车,当看到“欢迎老首长回部队光临指导”的大幅欢迎标语,以及列队接待的所有部队官兵时,我们随父亲的眼眶湿润了,部队专程让父亲实地参观了我国导弹历史发展样式系列,他老人家兴奋得讲得头头是道,看到军事科学的飞速发展感到非常开心。

前年春季的一天晚上,89岁高龄的父亲,在吃完晚饭后没有任何征兆静静地离开了他的五个儿女,走完了他充满传奇的一生,留给后人无限的哀思和怀念。

由于淡泊名利,父亲失去的太多了,他将自己的青春和心血以及健康全部献给了国防事业,却坚决回到老家,拒绝提高待遇和享受,只是由部队委托地方发工资,默默无闻地在地方当着军休干,恬淡包容,不向任何人讲述过往的工作经历,无人知道他曾经的辉煌,曾经的战斗岁月,像一名隐士一样度过自己的余生,只是经常念叨导弹火箭发射的口令:54321,发射……抒发着他对工作的留恋和缅怀。

这就是一个老革命者和老共产党员崇高的情怀,他留给我们后代的宝贵财富不是金钱,不是权力,而是能够世代相传的好家风——自力更生!雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,作为儿女我们会一代一代地把这好家风传扬下去。

父亲,我们因为你而骄傲,永远怀念您!