□ 李德来

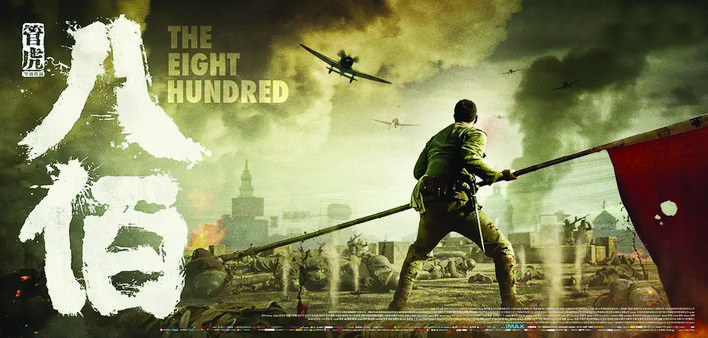

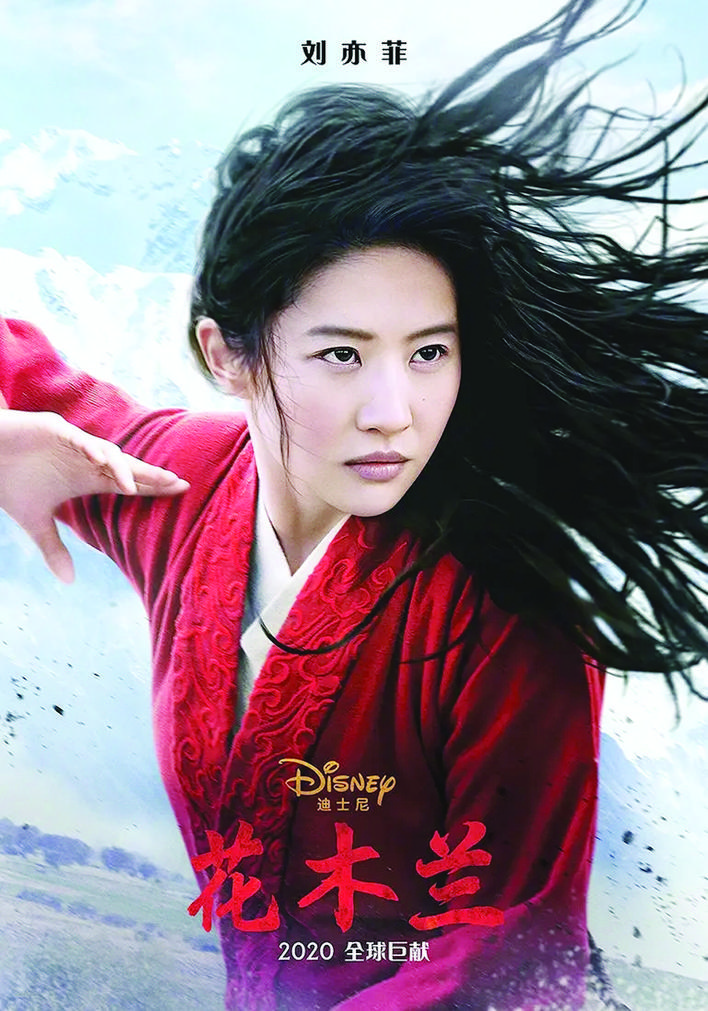

《花木兰》与《八佰》作为疫情之后上映的第一批电影,因为其电影情节涉及部分历史,但又没有严肃地对待历史,成为了最近舆论的风口浪尖。

《花木兰》为迪士尼所拍摄,不仅其选景极度不考究,而且其剧情中对相关历史人物的表现,充斥着浓浓的美式英雄主义,与之前大众所期待的“迪士尼终于拍了一部与中国相关的电影”相去甚远。而对《八佰》的指责,更多的则是历史文化领域的相关学者,认为《八佰》为了戏剧效果歪曲了部分历史,指责的核心在为了使电影达到高潮,而杜撰了上海租界民众的反应以及增加了许多没有的历史内容,而这部电影的宣传却说自己是一部历史片。

近些年,影视行业出现许多乱象,比方说被各类媒体口诛笔伐的“抗日神剧”,以及所谓的靠着“卖腐”为看点的流量明星出演的低质量网剧。这种现象反映到历史类电影就是导演选用一些大众了解程度较高,但又不知道细节的历史事件,加以魔改。虽然从艺术角度来看,整个电影剧情算是上乘之作,但对大众却是一种误导。就拿《花木兰》举例,电影上映以后,有人在讨论电影是不是拍错了,木兰不是替爷爷出征的吗?于是有人在微博上发起一个投票“历史上的花木兰是替谁出征?”大约有百分之四十的人选择了爷爷,理由是《木兰辞》里有一句“愿为市鞍马,从此替爷征”,那部分人误把“爷”理解成“爷爷”(中学语文没学好)。对于这种编入教科书的文章尚且都有如此多的人误解其真实含义,更不用说像四行仓库的八百壮士了,大部分人对这件事的了解可能仅限于知道这么一回事,但八百壮士是从哪里来?撤回租界以后的结局是什么样的?除了相关领域的专家学者基本上没人知道。

涉及历史题材的影视作品应该怎么拍,其实央视在多年以前就已经给出我们答案。拿《八佰》来说,它的其中一条剧情线以一个被派往上海的新兵展开,这个切入点的确足够优秀,但是为了突出战斗的惨烈以及这个新兵随着战斗而成长,赋予这个新兵从懦弱到独当一面的成长过程,从而推动剧情达到高潮。但是历史上这一支军队是训练有素的部队,相比起战斗过程,让观众知道这支部队为什么要死守这座仓库显然比这场战斗本身更有意义。

有人说,历史是一个任人打扮的小姑娘,主要就是看大家如何打扮她。但是,作为一个文化作品的生产者,更多的是要引导受众从更多的角度来看一件事,而不是为了剧情需要刻意增加子虚乌有的细节。