上世纪八十年代,不知书法为何物的我,只为消遣岁月。恰逢书法中兴,幸运参加了四川山东联展,全国第二届中青展,挂上了所谓书法家的名头。但心里很清楚,我哪里配作书法家!便订些书法报刊杂志给自己补课。

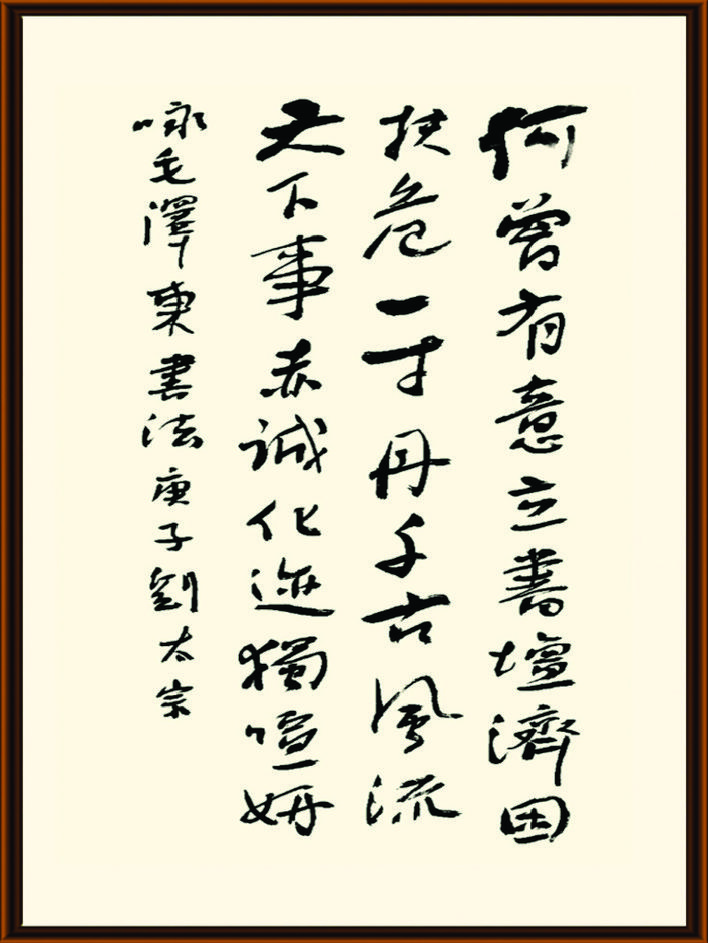

八十年代末,应中国书协邀请,就读于北京理工大学人文社会科学系,很荣幸认识韩玉涛先生。他讲唐人孙过庭书谱,讲熊秉明先生论断中国书法是中国文化核心的核心。他认为,孙过庭所说,“形动情言取会风骚之意,阳舒阴惨本乎天地之心”,可视为整个中国艺术的艺术方法。韩先生以他充足的资料与智慧梳理,论证了中国书法是写意的哲学艺术。他和熊秉明一起,把中国书法艺术推向了前所未有的人文高度。先生为我打开了艺术之窗,让我陶醉在迷人的艺术天地,开始了哲学意味的思考与追求,围绕着书法是什么、表现什么和怎样表现的自我命题,在长达近三十年岁月里,渐渐完成了对书法艺术的自圆其说。

汉字是中国哲学理念的宇宙符号。汉字作为书法艺术的必然选择,源于汉字结构与书写,为书法艺术准备了一套完整的封闭系统,形成了书法艺术赖以生存的制约机制和变化机制;书法艺术是一门非物的以心灵体验观照为根本的形而上艺术;书法艺术是一门非表现的孤独艺术;书法艺术从功能上可分为技术版块和抒情版块两类,而以抒情写意为重;当代书法艺术已经实现了实用与艺术并存的传统模式向纯艺术模式转型,标志着巨大的历史进步;扬雄书为心画的论断,应该拨开云雾还原其历史高度。综上所述,形成自我艺术方法。我的创作理念是,如何在创作过程中还原真实自我。真实自我必然排他,必然有自我倾向。只有发现自我倾向,固化自我倾向,并且以周边文化丰富完善自我倾向,才会如愿地实现真我。

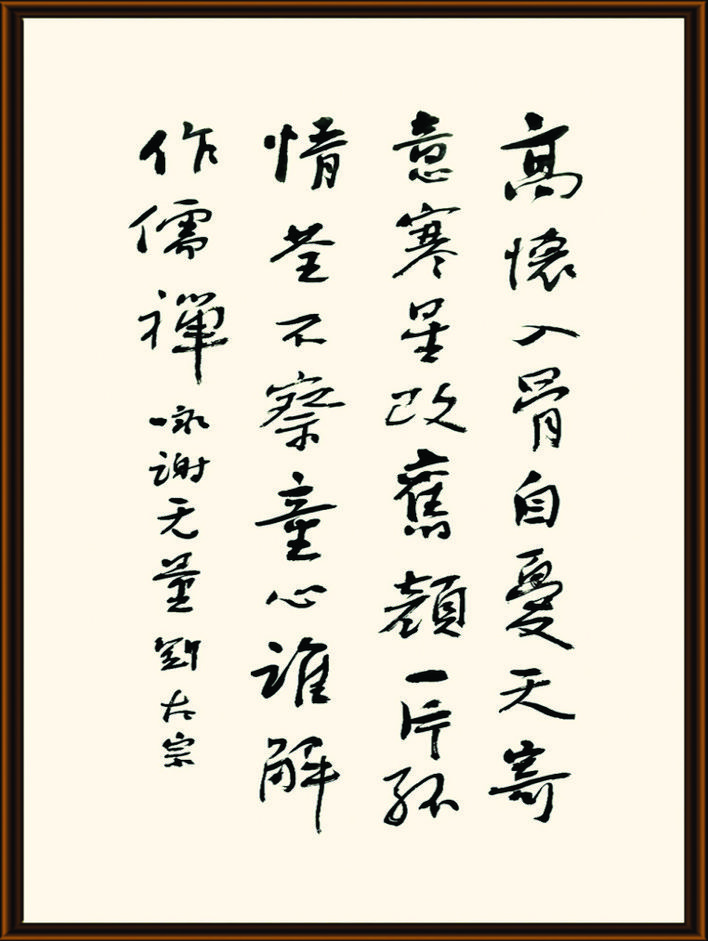

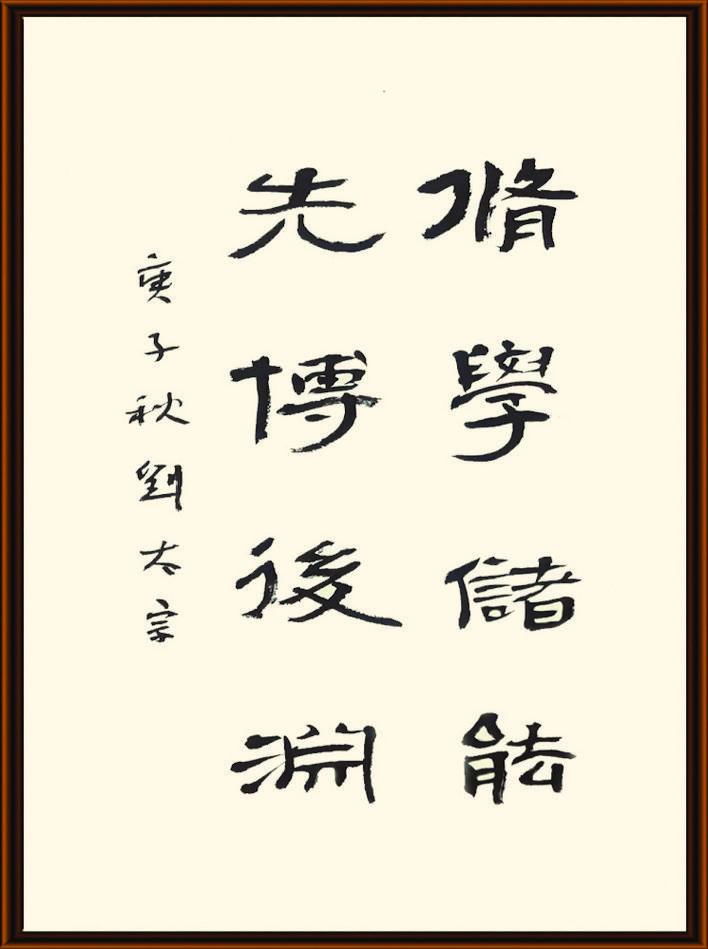

在我中年时期,梦中老者授我拙朴二字,豁然开朗,定格终生。在我看来,拙朴体现了中国农耕文化,在文学、诗歌、美术、音乐中,乃至在文明社会中,拙朴都具有很高的美学地位。在我的学书生涯中,自觉与不自觉地选择了西狭颂、好大王、石门颂、平复帖,拙朴沉雄旷放的洒落气息扑面而来,同归于自然之妙有。成为我的艺术价值取向。到六十岁前后,始临书谱,无数次的舍取敬畏交织,终于走进了孙过庭的心灵世界,其以著文之心态为本,不以书法为然的自由书写,与近代书家谢无量书法异曲同工。姜寿田先生书评:其书于碑骨中求帖魂,有遒媚之胜。刘书不一味求骨,也不一味求法,而是亦古亦今,以今化古,洒洒落落,涉笔成趣。姜文此语,真实再现了我的心灵世界,是对我学以致用的归纳与总结,更是一种不断精进的鼓动。