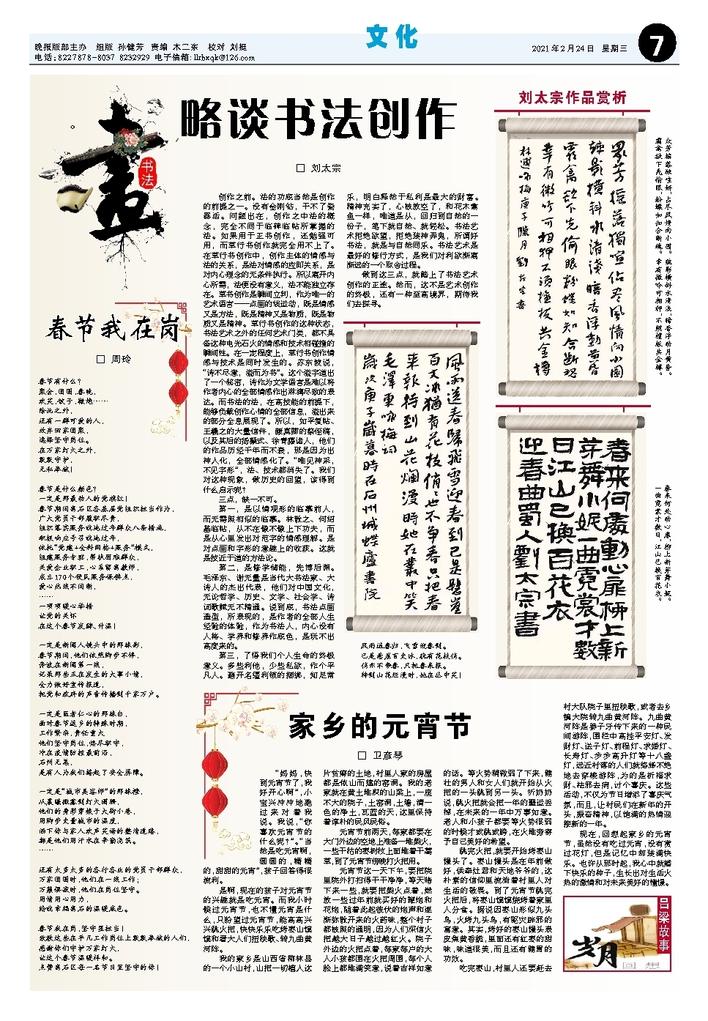

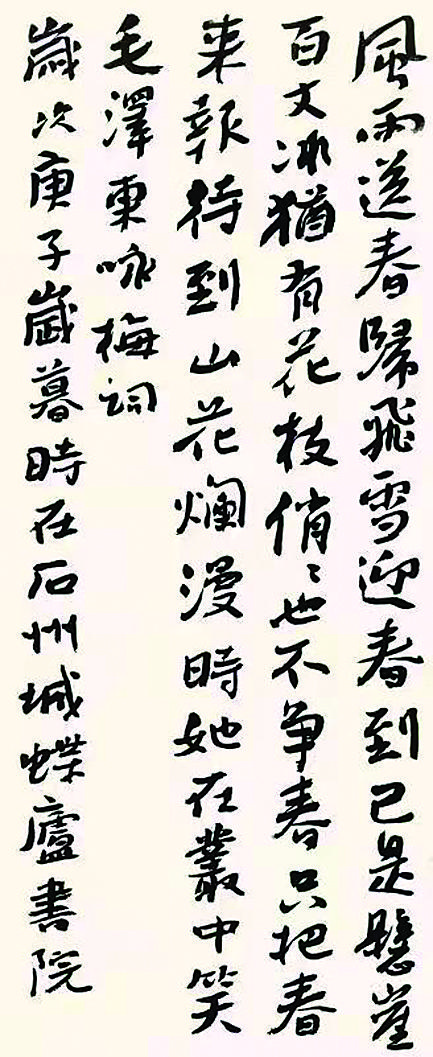

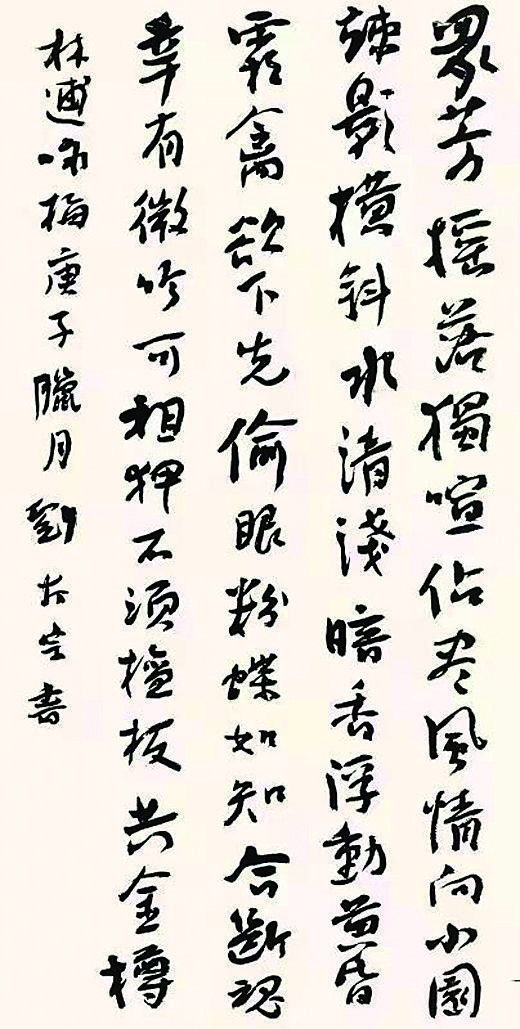

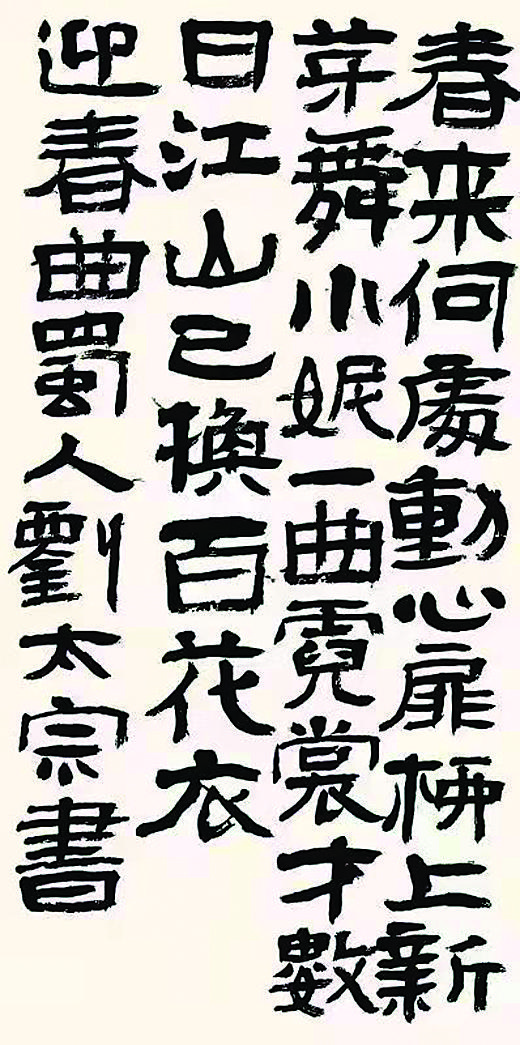

创作之前。法的功底当然是创作的前提之一。没有金刚钻,干不了瓷器活。问题出在,创作之中法的概念,完全不同于临碑临帖所掌握的法。如果用于正书创作,还勉强可用,而草行书创作就完全用不上了。在草行书创作中,创作主体的情感与法的关系,是法对情感的应即关系,是对内心理念的无条件执行。所以离开内心所需,法便没有意义,法不能独立存在。草书创作是瞬间立判,作为唯一的艺术语言——点画的线运动,既是情感又是方法,既是精神又是物质,既是物质又是精神。草行书创作的这种状态,书法艺术之外的任何艺术门类,都不具备这种电光石火的情感和技术相碰撞的瞬间性。在一定程度上,草行书创作情感与技术是同时发生的。苏东坡说,“诗不尽意,溢而为书”。这个溢字道出了一个秘密,诗作为文学语言是难以将作者内心的全部情感作出淋漓尽致的表达。而书法的法,在高技能的前提下,能够负载创作心情的全部信息,溢出来的部分全息展现了。所以,如平复帖、王羲之的大量信件,颜真卿的祭侄稿,以及其后的扬凝式、徐青藤诸人,他们的作品历经千年而不衰,那是因为出神入化,全部情感化了。“唯见神采,不见字形”,法、技术都消失了。我们对这种现象,做历史的回望,该得到什么启示呢?

三点,缺一不可。

第一,是以情观形的临摹前人,而无需照相似的临摹。林散之、何绍基临帖,从不在像不像上下功夫,而是从心里发出对范字的情感理解。是对点画和字形的意趣上的收获。这就是技近于道的方法论。

第二,是修学储能,先博后渊。毛泽东、谢无量是当代大书法家、大诗人的杰出代表,他们对中国文化,无论哲学、历史、文学、社会学、诗词歌赋无不精通。说到底,书法点画造型,所表现的,是作者的全部人生经验的体验,作为书法人,内心没有人格、学养和修养作底色,是玩不出高度来的。

第三,了悟我们个人生命的终极意义。多些利他,少些私欲,作个平凡人。避开名缰利锁的捆绑,知足常乐,明白释然于私利是最大的财富。精神充实了,心被放空了,和花木禽鱼一样,唯道是从,回归到自然的一份子,笔下就自然、就轻松。书法艺术拒绝欲望,拒绝装神弄鬼,所谓好书法,就是与自然同乐。书法艺术是最好的修行方式,是我们对利欲渐离渐远的一个取舍过程。

做到这三点,就踏上了书法艺术创作的正途。然而,这不是艺术创作的终极,还有一种至高境界,期待我们去探寻。