在人生的路上,梦想是披荆斩棘排空驭气的勇气,梦想是一往无前冲向巅峰的灯塔,更是几十年如一日坚守阵地的坚韧不拔。拥有梦想的人生是丰富而精彩的,拥有梦想的人是充实而幸福的。在追梦的路上,韩兆春先生是凭着一腔热情完成着自己的职业使命,带着一生执着,孜孜以求地追逐着心中的梦想。已进入耄耋之年的他,仍然身体康健,精神饱满,说起一生喜爱的事业——电影宣传海报,仍然激情澎湃,滔滔不绝。

韩老先生从十岁开始热爱上艺术,与中华人民共和国一起成长和奋斗了七十多年。七十多年的坚持,七十多年的努力,足以诠释什么叫“干一行,爱一行,专一行”。

耳濡目染熏陶

1940年,韩兆春先生出生于交城县阳渠村,母亲有绣花、剪纸专长,而且自创所剪和绣的图案都由自己亲手绘制,图案设计非常精巧,解放初,阳渠村的党旗、国旗,都是母亲看着报纸上的图样放大制作而成。韩兆春从小就喜欢陪伴在母亲身边,看她绣斗篷、鞋帮、鞋垫,觉得经母亲亲手绣出的花就和母亲一样漂亮;每到过春节的时候,母亲不仅要用红纸剪出漂亮喜庆的窗花,贴在自己家窗户纸上,还要送给街坊邻居。母亲剪的窗花,不仅有老鼠闹葡萄这样的神话故事主题,也有象征富贵吉祥的随心设计,剪出的图样栩栩如生,看母亲剪窗花也是幼时他的一大乐事,经常会不知不觉看的入了迷。其实不只是窗花,还有庙会用的杆花,红白喜事用的纸花,母亲都是制作能手。他就做小帮手跑腿,帮着递工具,送成品,乐此不疲。这些儿时在母亲身边耳濡目染的熏陶,为他对绘画产生独特兴趣起了重要的启蒙作用。

韩兆春的父亲,是本村的首届文教主任,解放初敲锣打鼓扭秧歌、舞龙灯、闹红火都在自家开的豆腐铺旗杆院内,使他从小就有近距离接触文艺节目排练和演出的机会。后来成立阳渠村剧社,地址也选在豆腐铺院内,剧社里的所有活动,无论是敲锣鼓吹唢呐等乐器演奏,还是演出前的化妆着装准备,以及龙灯、水族、鱼鳖、螃蟹等道具的制作,包括整场节目的排练,就都在旗杆院豆腐铺内完成。由于当时村民们办剧社的积极性非常高,不仅夜晚排练,大多数人白天也会认真练习乐器的演奏、背唱词、走台步。幼年时候的韩兆春特别热衷于台前幕后的服务工作,同时也拥有了频繁的观看演出的机会,只要有演出或者排练,他都会看到深夜。十二岁的时候,他就已经学会了拉二胡、弹三弦,能弹奏出一些当时当地流行的曲调。这种得天独厚的艺术环境,深深地感染了他,也培养了他对舞台表演的独特审美和浓厚兴趣。

痴迷于布景画

随着年龄一天天长大,韩兆春开始发现最吸引他的不是乐器,而是布景画。当时舞台演出的布景是美工师傅手工绘制,为看师傅画布景,以至于他把学校读书也当做了形式。通常是第一天他认真看师傅画布景画,第二天在学校里,就在自己的小本子上画师傅画过的布景。这样几年下来,凡剧社排练过的剧本布景画,都收入了自己的作业本。在小学阶段,他的图画、玻璃画、手工作品就曾多次被送到交城县城参加儿童节的美术作品展,受到了老师同学的一致赞扬,这些小小成就感进一步把韩兆春对舞台美术的兴趣固定了下来。

对于美术的痴迷,他多次在上学期间逃学去县城文化馆、职工俱乐部看画展,看墙上的漫画、宣传画,到新华书店看关于绘画的图书,去火神庙戏台看制作皮影和演皮影戏。1954年到1955年,村里剧社解散,在他家附近成立了农村俱乐部,韩兆春成了积极分子。当时,他为俱乐部拍的黄梅戏《天仙配》绘制了演出预告海报,成为自己人生中画出的第一张海报,也为后来一生都在坚守的事业——舞台美工迈出了稚嫩的第一步。

然而对绘画艺术的痴迷,影响了学校文化课的学习,以至于他在1956年高小毕业时落榜,没能升学进入初中。采访中,八十岁高龄的他,回忆当时情景,记忆犹新地说“记得母亲当时非常失望地对我说过一句话:‘你真是当财主没福,受苦没力,将来可怎么生活啊’”,“父亲也指着我的脑门说‘这辈子完了你啦’”。这些都让当时的他陷入了对事业前途的绝望状态,仿佛生活就此在他面前关上了一道门。

舞台美术工作

其实,当生活为你关上一扇门时,就会为你打开另一扇窗,机会总是留给有准备的人。就在此时,交城县文化馆工会俱乐部联合成立“美术训练班”,十六岁的韩兆春以第三名的成绩考入训练班,学习素描、写生、速写等,为自己的生活迎来了新的曙光。韩兆春当时就下定决心,要在美术领域找到人生的出路,立志当一名出色的画师。

后来,当工人俱乐部成立了红旗歌舞业余剧团时,他不仅有了参加拍戏演出的机会,还参与了舞台画布景的实践,成为当时剧团里最优秀的唯一可以伸手画布景的美工。然而,做美工只是一个兴趣爱好,并没有收入,不足以养活自己。1957年,韩兆春在山西省运输公司汽车交通学校学习毕业后,通过招工,又成为了交城县运输社的一名正式工人。1958年交城县文化馆成立交城文工团,主要是从农村文艺骨干中选调文艺人员,又给了他一次人生机遇。由于此时的他已有一定艺术积淀,加之确定了自己的事业方向,所以毫不犹豫地辞去运输公司工作,调去文化馆。当时正值排演歌剧《红色的种子》,立刻就投入绘制该剧布景的工作中。经过一个冬天的排练,布景也如期完成。但是戏演出之后,却接到通知,全体演出人员全部回县城,并解散文工团。最后对韩兆春的安排,是去汾阳文化馆看门房,立刻出行,连回家告别父母的时间也没有,他就捆绑行礼去了车站。

到了汾阳,韩兆春就去找当时已是红色歌舞团团长的老师孙珍,当时红色歌舞团正要下乡演出,他就随歌舞团一起下乡参演。由于当时汾阳歌舞团急需一名可以画布景的美工,而画布景工作正是韩兆春的理想职业,就这样机缘巧合,他又被留在了歌舞团,开启了作为一名舞美人员的工作生涯。

在此期间,他意识到,没有很高的文学知识指导美术创作是不会有前途的,所以进行了一系列理论著作的阅读,包括毛主席的《矛盾论》以及《在延安文艺座谈会上的讲话》,《哲学基础》,教科书《学习矛盾论》《共产党宣言》等,使他在理论方面逐渐成熟起来。又经过《双生女儿》《苦菜花》《红霞》《三月三》《两个女红军》《为了六十一个阶级弟兄》等几个大型歌剧的布景设计和绘制,使他在实践方面积累了经验,逐渐成长为一个基本合格的舞美人员。

1960年,红色歌舞团解散,韩兆春被调入汾阳县鼓锋晋剧团,成为晋剧团历史上首位舞台美术人员,又经历了《狄青》《洪湖赤卫队》《满江红》《奇印》、《丰收之后》《野火春风斗古城》《刘海戏金蟾》《封神榜》《连五年》《杨八姐游春》《法门寺》《红灯记》等新旧现代戏和古装戏以及神话戏剧的实践参与,功夫不负有心人,在哪里洒下汗水,哪里就会盛开出美丽的花朵,这些努力使他对舞台美术的驾驭能力有了很大的提高。采访时他自己笑着说:“当时指导员批评我,你整天画画,尤其是在舞台前幕条里画演员的速写,让观众都看你画,戏都没人看了,真糟糕”。“一次剧团开会,李团长也批评我说,兆春你的行李比谁都重,里面有很多都是书,咱是剧团,是演出团体,你整天拿书本,不是看书就是画画,咱可不是学校”。“其实,我事后想起心里很高兴,这也恰恰证明我当时的时间没有白白浪费,现在想来我是做对了”。

设计电影海报

生活中的挫折,既是挑战,又是机遇,但是能否抓住机遇,却取决于自身。 韩兆春的事业之路,也并非一帆风顺,只是他让每一个挫折都转化成了机遇。1961年到1962年,恰逢戏曲文艺改革,京剧革命,晋剧剧团非常不景气,不时就会出现停演的状况。此期间,韩兆春就多次被文化局临时调用,协助电影队画广告制幻灯,由于他的敬业精神和专业技能得到电影队的一致好评,且电影宣传画《矿灯》,得到来汾阳检查工作的山西省电影公司经理的高度认可。在1964年,汾阳电影院开业需要配备一名正式美工编制的时候,他顺理成章成了最佳人选,顺利调入汾阳电影院。

在汾阳电影院一干就是十年,这十年,对于中国电影来说是迎来了有史以来的发展高峰,对于韩兆春来说,也是专业取得突飞猛进的关键时期,这期间他的电影海报宣传画及幻灯制作水平在整个晋中地区都小有名气,迎来了一个创作高峰。当时,每个月街市的12—16幅电影海报,都是他加班加点一笔一画手工画出来的。画出了诸如《跟踪追击》《甲午风云》《野火春风斗古城》《冰山上的来客》《英雄儿女》《刘三姐》《兵临城下》《雷锋》《我们村里的年轻人》《五朵金花》《苦菜花》《小兵张嘎》《霓虹灯下的哨兵》《打击侵略者》《金沙江畔》《烈火中永生》等等优秀电影海报,得到了观众的极高赞誉,至今仍留在那代人的记忆里。用韩兆春自己的话说“现在想来,那些艰苦的岁月里,有一种精神在各行各业都起了很重要的作用,为人民服务立新功,这十年我是名利双收”。

也正是那些努力,在1971年,吕梁地区成立,韩兆春又被荣调吕梁市电影公司,曾任吕梁电影公司宣传科长二十余年。期间,他绘制的幻灯《防治玉米蝎》被省文化厅选送北京,在全国文化厅(局)长会汇报表演,入编《山西省文化志》。另有两套幻灯在第四届国际亚洲交流会映出。创作绘制的电影海报等美术作品二十余件,先后曾参加省以上展览,并分别获一、二、三等奖多件。其中《寒夜》参加“华北五省市巡回展”。韩兆春先生设计的这些电影海报包括了影片类型、故事内容、创作人员、演员以及色彩、声音模式、出品单位等信息,起到良好的社会宣传效果。主编的《吕梁电影报》曾交流全国50多个省市,被上海一家图书馆《影视文摘》收藏,还设计并绘制舞台布景40余台。

离职不离岗

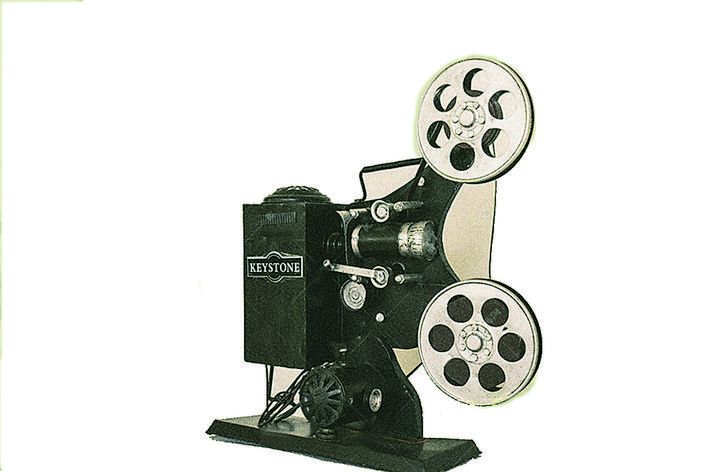

退休之后,离职不离岗,从事电影资料收藏,现达二万余件,并分门别类,为所收藏的资料做了目录,就像一个电影资料博物馆。其中,电影海报总数达到四千种左右,主要是上世纪五十至八十年代的香港和大陆地区影片的彩色海报,大都为全开的大尺寸,色彩鲜艳亮丽,画面生动传神。由于电影海报是针对特定的受众目标,传达所宣传影片的最新信息,这些信息一般不像纯粹的商品信息传播那样,它的传播则有更浓厚的文化、艺术因素,因而要准确、真实、可信、健康的将影片的各种信息有效地传递给受众,这也是电影海报产生说服力、吸引力和感染力的基础,所以他收集的电影海报记录了一个时代电影发展的成就,成为一个时代的缩影。2009年,庆祝中华人民共和国60周年之际,在有关部门的支持下,他举办了《爱国主义电影海报展览》,在城区引起强烈反响,获得高度赞誉。

韩兆春先生现为中国电影工作者学会会员,中国美协山西美协会员,二级美术师。入编《中国当代美术家辞典》《中国电影广告群星名录》《中国民间名人录》。在韩老先生的家里,墙上挂着他当年画的电影海报《甲午风云》《跟踪追击》《刘三姐》,构图饱满,人物栩栩如生,房间里堆满了各类电影宣传资料,海报、演员照片、画册、电影报刊、电影书籍甚至高校电影教材,所有资料都有详细的目录,索引,一笔一画,一丝不苟,令人赞叹!韩老先生说,他一生最大的愿望就是把这些珍贵的电影宣传资料捐献出来,在吕梁办一个“电影资料博物馆”,这是一个在全省独一无二的项目,对于研究山西电影的发展史、对于宣传红色电影,对于宣传吕梁,提高吕梁的知名度,都有着重要的意义。