□ 文/图 本报记者 温元元

1940年秋季,战斗儿童演剧队在晋西北抗日根据地兴县河儿上村成立了。这些“小鬼”多是一些十二岁到十六七岁的孩子,文化程度也不高,一开始只能表演简单的舞蹈。后来,经过不断的学习,这些小鬼们自己动手做乐器,自己排练节目。排练了儿童独幕话剧《到八路军里去》《小放哨》等节目。慢慢地,这些小鬼们可以独自外出到后方和机关、医院等地演出,并且得到了领导的赞扬和群众的喜欢。

“红小鬼”和小八路“组团”

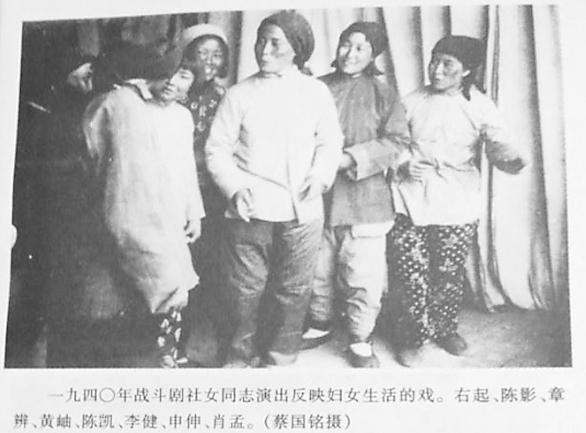

战斗儿童演剧队是以一二O师政治部战斗剧社歌舞组为基础组织起来的。歌舞组的成员有经过二万五千里长征的“红小鬼”,有山西和河北农村参军的小八路,他们都是十二至十六七岁的孩子,当时能演出的节目只有能演几分钟的儿童舞、柳絮舞、乌克兰舞、海盗舞以及几个小活报。1939年春,战斗剧社从冀中转移到晋察冀边区灵寿县一带,经过三四个月的整训,这些小鬼在政治、文化、业务等方面都有了很大提高,这时已能演出独幕话剧《活埋》,并创作了《太行山舞》,参加了庆祝晋察冀边区成立一周年的演出活动。1940年初,剧社随部队返回晋西北,这个时期晋西北的生活异常困难,不仅战斗频繁,而且缺乏粮食,部队大部分成员都只能以不足量的黑豆充饥,战斗剧社的“小鬼”们,其中还有不少年仅十二三岁的孩子,和年长的同志们一样,顽强地学习着、工作着。正是在这些日子里,“小鬼”们成立了童声合唱队、小歌咏团,唱出了《坚壁清野》《保卫秋收》《百团大战》等歌曲,演出了自己创作的四大动员活报等。

随着这些“小鬼”们业务上的提高,他们开始不满足原来的工作范围,要求有更多的艺术形式,反映当时抗日根据地里少年儿童的斗争生活,这种愿望很快得到了领导的支持,战斗儿童演剧队就在这种背景下诞生了。

年轻的文艺队伍诞生

演剧队当时有三十个“小鬼”和两个教员(音乐、戏剧)。队长周昌举,副队长唐成银,他们是经过长征的红“小鬼”。全体队员年龄最大的十八岁,最小的十三岁。他们全都是来自农村的农民子弟,入伍前文化程度最高的,只读过高小一年级,大部分仅上过一、二年小学,有的还是文盲,这些带有浓厚泥土气的孩子们,来自湖南、湖北、四川、山西、河北等省,都是自愿参加红军和八路军的。在音乐方面的学习训练,除了合唱之外没有什么乐器可学,后来从敌占区弄来了几十把口琴和几把二胡、三弦等乐器,品种和数量都太少,于是,“小鬼”们就自己动手做乐器。他们抓蛤蟆剥皮作胡琴、低胡。没有弦用羊肠子、电话线自己缠,特别是李桐树同志,在这方面贡献最大。他想了许多办法修理了很多乐器,还用蛇皮自制二胡,被称为演副队乐器修理师。1943年还专门举办了他的发明创作展览会,并授予他晋绥军区的模范工作者称号,出席了晋绥边区的群英大会,这是儿童演剧队全队的光荣。

除了音乐方面,还有戏剧舞蹈方面的排练,他们为了尽早排好一出戏,背台词,抓住一切可利用时间,走路时背,背粮的路上背,劳动砍柴时背,挖野菜时背。为了跳好一个舞蹈动作,他们单调地数着一、二、三、四……跳呀跳呀,一直到满意为止。功夫不负有心人,刻苦的学习与训练,激发了这三十个农民子弟的艺术才能,他们学会了吹口琴、拉二胡、拉小提琴、弹三弦、弹曼德林,掌握初步的乐理知识,能演奏几首广东乐曲,他们排练了儿童独幕话剧《到八路军里去》《小放哨》《黑豆与白面》《勤务班》,小歌剧《荒村之夜》《反法西斯舞》等节目,还练好几首童声合唱歌曲。一个晚会的节目排好了,当他们第一次挂上缝着战斗儿童演剧队队名的大前幕,向军区首长和驻地军民汇报演出之后,得到了领导和观众的好评。从此在晋西北的敌后抗日根据地的文艺舞台上,又增添了一支年轻的文艺队伍。

“小鬼”们挑大梁

第一次演出获得了成功,军区首长和观众给了队员们很大鼓舞。演剧队随后被安排去黄河西各后方医院和机关进行慰问演出。队员们得知这个任务,又是兴奋又是担心,兴奋的是他们终于实现了单独组织演出的目标。担心的是,过去他们演出的舞台工作总有剧社大同志的帮助,如灯光(点汽灯)真要有点技术,特别是大风天出了故障怎样排除,做简单的布景爬高搭野台子,过去演出,这些工作大同志都做了,这次单独执行任务,从后台到前台,从演前到演出一切的一切都要由这三十个“小鬼”自己来完成了。队员们经过认真讨论,认为这是一次非常好的锻炼机会,一定要完成上级交给的任务。经过周密组织,除了行政上的三个建制班外,还组成了剧务组、布景组、灯光组、道具组、化妆组,三十个“小鬼”,人人都分别编在一个组里,他们是演员又是舞台工作人员,准备工作完成之后,这支年轻的队伍,身背背包乐器和干粮袋,有说有笑地向黄河西岸出发了。

黄河西岸后方医院,物质生活也是异常艰苦的,伤病员们常常是连黑豆糊糊也吃不饱,药品更是奇缺,文化精神生活就更谈不上了。在这种情况下,儿童演剧队来慰问演出,受到了伤病员和工作人员的热烈欢迎。医院为了欢迎和照顾这些小鬼,把当时最好的粮食荞麦面送给他们吃。“小鬼”们工作也非常卖力,他们自己挖坑搭台子,挂幕布,当时有汽灯但没有煤油,汽灯用不上,就用几个大碗,装上菜油,用棉花搓几根棉条点上照明,向老乡借个桌子,蒙上一块布,再往上边撒上些黄土,一个山头就成了,树是用现砍来的大树枝埋在地上做成的,演出所用的道具,几乎全部是向该地老乡和驻军借来。演出前的准备工作是紧张的,但演出开始后的工作更是紧张。第一个节目是合唱,这个节目大家都得上场,这时不管脸上化的什么妆,都要穿好军装,参加合唱,合唱结束后的下一个节目的演员就要尽快脱下军装上场,舞台工作各组人员都在迅速把景物摆在预定的位置。如果是演歌剧就更忙了,有的人要上台当演员,下台后就去拉乐器,在正常演出的情况下,这群小鬼像一架机器紧张而有秩序地工作着,战斗着。出现了异常情况他们还会随机应变,如有一次演出话剧《到八路军里去》,演员盂祥增演出前得了痢疾。他上台后没演完就要上厕所,而且急不可耐,同台的其他演员就趁机编上几句台词,让他去方便,等他便完后再上台接着演。

参考文献:

《贺龙与战斗剧社》 陕甘宁晋绥联防军抗日战争史编审委员会编 军事科学出版社 1997年07月第1版