名曲《解放区的天》响彻新中国成立之日的阅兵大典,奏响在新中国第一部革命历史大型音乐舞蹈史诗里。就是这样一部脍炙人口的革命歌曲,其作者是刘西林。

1919年,刘西林出生于河北沧县。1936年参加中华民族解放先锋队;1937年参加八路军;1938年加入中国共产党。抗日战争时期,任八路军120师战斗剧社演员、编剧、导演;1941年组建晋西北军区战斗平(京)剧社;1942年入延安鲁迅艺术学院戏剧系学习,1943年返回晋绥。创作了秧歌剧《逃难》《夫妻拜年》《劳动英雄回家》(与王炎合作)《跳大神》,话剧《冲突》《活路》《回家》,眉户剧《张老汉劳军》;导演了话剧《还是好好干》等,其中《劳动英雄回家》获“七·七·七”文艺奖。

《解放区的天》创作于1943年。在此之前的1941年,由于日本侵略军进攻和“扫荡”,和国民党的军事包围和经济封锁,使共产党领导的解放区的经济发生了严重的困难;为了战胜困难,坚持抗战,1942年底,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,号召解放区军民英勇顽强,与“扫荡”、“清乡”针锋相对,延安上下开展了轰轰烈烈的大生产运动。同年,刘西林被派往延安鲁艺学习。5月份,毛主席发表了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》,针对延安文艺界的现状和问题,联系“五四”以来革命文艺运动的经验,从马列主义理论的高度,科学地阐明了文艺工作的方向、道路问题。众多文学艺术家纷纷响应毛主席的号召,与劳动人民在一起,深入生活进行采风。

1943年,世界反法西斯阵线转入了对法西斯阵线的进攻,全国抗日战争由战略相持阶段逐步进入战略反攻阶段的转折。当年春节,延安兴起了新秧歌运动,形成一股空前的群众性文艺热潮。当年与陕北一河之隔的晋绥边区也闹起了新秧歌,小秧歌剧《逃难》里有一首插曲,后来传遍全国,它就是《解放区的天》。

这首歌开始叫《边区的天》。因为当时的革命根据地都建立于多个省交界的地方,被称作“边界”。到了抗日战争前后的民主革命时期,几个省接连的边缘地带建立的根据地,又被称为“边区”。《边区的天》这首歌的创作与流传区域在当时的晋绥边区。在这期间,由当时执政党国民党控制的区域叫作国统区,由中国共产党控制的区域被称作解放区,根据作家柳青在小说《种谷记》中描述,大约1945年春天《边区的天》就已传遍陕甘宁边区,接着又传到其他地区。所以后来歌曲就变成《解放区的天》。

据作者刘西林回忆:1943年春,我由延安鲁艺调回晋绥军区战斗剧社工作,在大秧歌运动中,我写了一个秧歌剧名叫《逃难》,剧情很简单,是描述河南省国民党统治区一家三口人,为了躲避水灾、旱灾、蝗虫、汤恩伯四害之苦,逃难到了共产党领导的晋绥边区,在边区政府和人民的热情关怀和帮助下,幸福地安下了家,过上了好生活。根据剧情发展的需要,我就把地道的民间传统曲调《十二月》填上了新词。这首歌曲调的内容是数唱十二个月的,流行于我的家乡沧县南部和盐山一带,历史很悠久。我童年时代,就曾见到父辈们每年春节踏着这个曲调的节奏,边舞边唱《十二月》,表达广大农民渴望太平生活的心情。我十几岁时,亲身参加了这些活动,所以时隔多年,对这首歌曲仍然记忆犹新,“正月里来正月正,家家户户挂红灯”以及“呀呼嗨呼嗨……”的旋律经常在耳边回响。

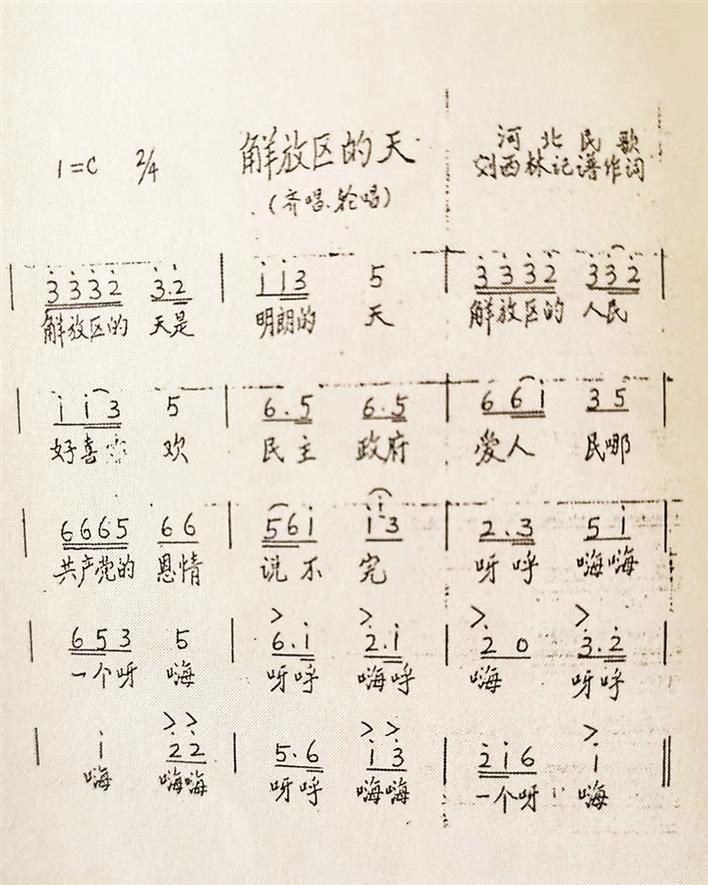

作为该剧的主题歌以歌颂共产党的领导。记谱时忠实原曲调,只是根据新词的字数增加了几个音符,演出效果很好,随着解放区的不断扩大,它的唱响范围也很快风靡全国。

《解放区的天》能够风靡全国,首先是适应了当时的形势。在毛主席《讲话》的指引下产生的优秀作品,反映了解放区人民欢欣鼓舞的心情。歌曲采用了齐唱和轮唱的演唱形式,歌声产生了此起彼伏的效果,旋律简洁而不单调。更能表现人们在共产党的领导下,取得胜利的恢宏场面。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国人民解放军联合军乐团的200名军乐队队员奏响了《义勇军进行曲》《解放区的天》等曲目,这些雄浑激昂的乐曲成为中国阅兵仪式上的标配,成为中国各类庆典仪式上保留曲目。

1964年10月2日,人民大会堂演出的大型音乐舞蹈史诗《东方红》,是建国后第一部全面反映中国革命历史大型歌舞作品。参加演出的专业文艺工作者和工人、业余合唱队员达3000人之多,宏大的场面,多种表演艺术形式,载入新中国文艺史册。位于第五场中的歌曲《解放区的天》,以其喜庆的锣鼓节奏,明亮欢快的旋律,受到人们的喜爱,得以家喻户晓。

参考文献:《晋绥边区风云人物》《歌声里的党史》