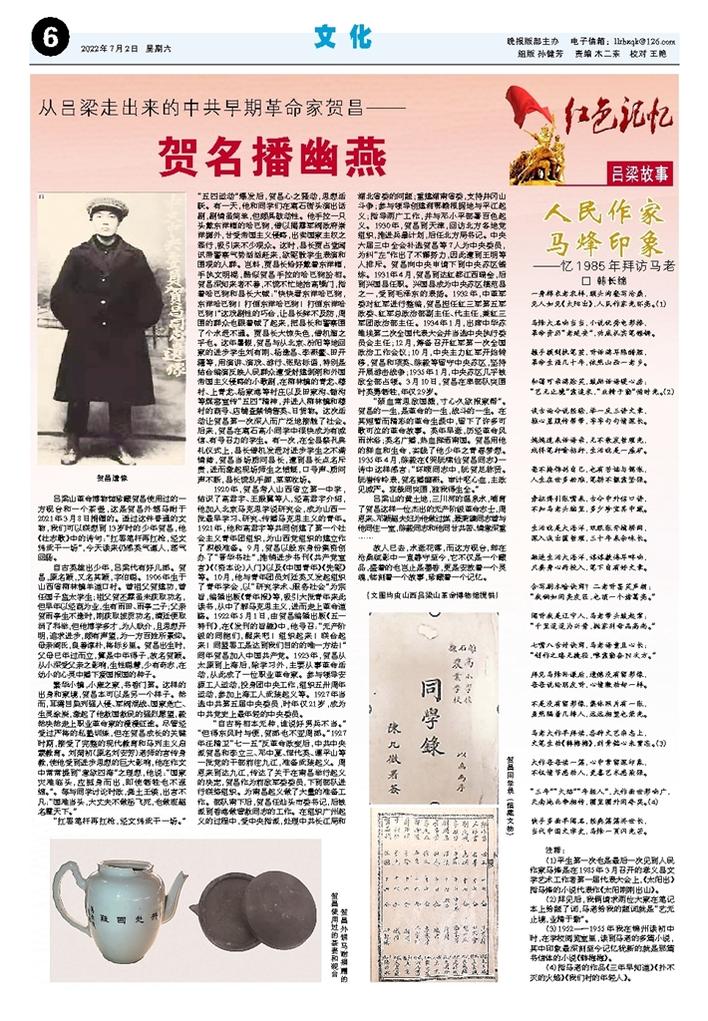

吕梁山革命博物馆珍藏贺昌使用过的一方砚台和一个茶壶,这是贺昌外甥马耐于2021年3月8日捐赠的。透过这件普通的文物,我们可以联想到13岁时的少年贺昌,他《壮志歌》中的诗句:“扛罢笔杆再扛枪,经文纬武干一场”,今天读来仍感英气逼人,荡气回肠。

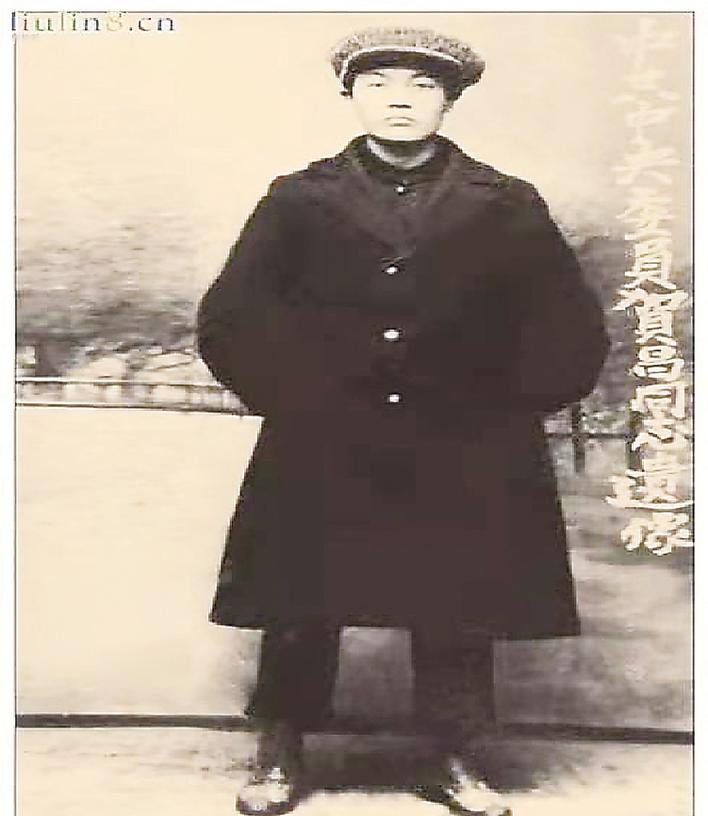

自古英雄出少年,吕梁代有好儿郎。贺昌,原名颖,又名其颖,字伯聪。1906年生于山西省柳林镇羊道口村。曾祖父贺建功,曾任国子监太学生;祖父贺丕霖虽未获取功名,但早年以经商为业,生有雨田、雨亭二子;父亲贺雨亭生不逢时,刚获取拔贡功名,清廷便取消了科举,但他博学多才,为人耿介,且思想开明,追求进步,颇有声望,为一方百姓所景仰。母亲阎氏,良善淳朴,格标乡里。贺昌出生时,父母已年过而立,算是中年得子,故名贺颖。从小深受父亲之影响,生性聪慧,少有奇志,在幼小的心灵中播下爱国报国的种子。

繁华小镇,小康之家,书香门第。这样的出身和家境,贺昌本可以是另一个样子。然而,耳濡目染列强入侵、军阀混战、国家危亡、生灵涂炭,激起了他救国救民的强烈愿望,毅然决然走上职业革命家的漫漫征途。尽管经受过严格的私塾训练,但在贺昌成长的关键时期,接受了完整的现代教育和马列主义启蒙教育。刘菊初(原名刘安芳)老师的言传身教,使他受到进步思想的巨大影响,他在作文中常常提到“意欲四海”之理想,他说:“国家灾难临头,应挺身而出,即使牺牲也不退缩。”。每与同学讨论时政,粪土王侯,出言不凡:“国难当头,大丈夫不做岳飞死,也做班超名震天下。”

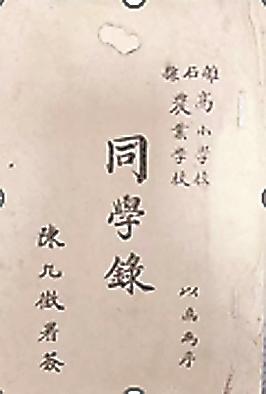

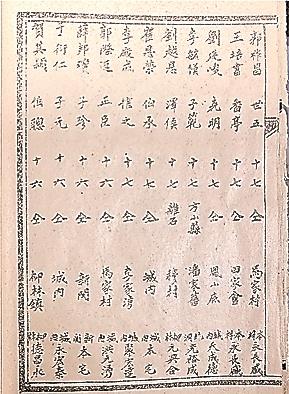

“扛罢笔杆再扛枪,经文纬武干一场。”“五四运动”爆发后,贺昌心之骚动,思想活跃。有一天,他和同学们在离石街头演出话剧,剧情虽简单,但颇具鼓动性。他手拉一只头戴东洋帽的哈巴狗,借以揭露军阀政府崇洋媚外,甘受帝国主义侵略,出卖国家主权之罪行,吸引来不少观众。这时,县长贾占堂闻讯带警察气势汹汹赶来,欲驱散学生表演和围观的人群。岂料,贾县长恰好戴着东洋帽,手执文明棍,酷似贺昌手拉的哈巴狗扮相。贺昌深知来者不善,不慌不忙地抬高嗓门,指着哈巴狗和县长大喊:“快快看东洋哈巴狗,东洋哈巴狗!打倒东洋哈巴狗!打倒东洋哈巴狗!”这戏剧性的巧合,让县长猝不及防,周围的群众也跟着喊了起来,把县长和警察围了个水泄不通。贾县长大惊失色,借机溜之乎也。这年暑假,贺昌与从北京、汾阳等地回家的进步学生刘有刚、杨逢昌、李燕鳌、田开疆等,用演讲、演戏、游行、张贴标语,特别是结合编演反映人民群众遭受封建剥削和外国帝国主义侵略的小歌剧,在柳林镇的青龙、穆村、上青龙、杨家港等村庄以及田家沟、锄沟等煤窑宣传“五四”精神,并进入柳林镇和穆村的商号、店铺查禁销售英、日货物。这次活动让贺昌第一次深入而广泛地接触了社会。后来,贺昌在离石高小同学中很快成为有威信、有号召力的学生。有一次,在全县祭孔典礼仪式上,县长借机发泄对进步学生之不满情绪,贺昌当场质问县长,遭到县长点名斥责,进而激起现场师生之愤慨,口号声、质问声不断,县长慌乱手脚,草草收场。

1920年,贺昌考入山西省立第一中学,结识了高君宇、王振翼等人,经高君宇介绍,他加入北京马克思学说研究会,成为山西一批最早学习、研究、传播马克思主义的青年。1921年,他和高君宇等共同创建了第一个社会主义青年团组织,为山西党组织的建立作了积极准备。9月,贺昌以股东身份集资创办了“晋华书社”,推销进步书刊《共产党宣言》《(资本论)入门》以及《中国青年》《先驱》等。10月,他与青年团员刘廷英又发起组织了青年学会,以“研究学术、服务社会”为宗旨,编辑出版《青年报》等,吸引大批青年来此读书,从中了解马克思主义,进而走上革命道路。1922年5月1日,由贺昌编辑出版《五一特刊》,在《发刊的旨趣》中,他号召:“无产阶级的同胞们,醒来吧!组织起来!联合起来!同盟罢工是达到我们目的的唯一方法!”同年贺昌加入中国共产党。1923年,贺昌从太原到上海后,除学习外,主要从事革命活动,从此成了一位职业革命家。参与领导安源工人运动,投身团中央工作,组织五卅周年运动,参加上海工人武装起义等。1927年当选中共第五届中央委员,时年仅21岁,成为中共党史上最年轻的中央委员。

“自古将相本无种,谁说好男兵不当。”“但得东风时与便,贺郎也不亚周郎。”1927年汪精卫“七一五”反革命政变后,中共中央派贺昌和李立三、邓中夏、恽代英、谭平山等一批党的干部前往九江,准备武装起义。周恩来到达九江,传达了关于在南昌举行起义的决定,贺昌作为前敌军委委员,下到部队进行联络组织。为南昌起义做了大量的准备工作。部队南下后,贺昌任汕头市委书记,后被派到香港做营救同志的工作。在组织广州起义的过程中,受中央指派,处理中共长江局和湖北省委的问题;重建湖南省委,支持井冈山斗争;参与领导创建湘鄂赣根据地与平江起义;指导两广工作,并与邓小平部署百色起义。1930年,贺昌到天津,回访北方各地党组织,推进兵暴计划,后任北方局书记。中央六届三中全会补选贺昌等7人为中央委员,为纠“左”作出了不懈努力,因此遭到王明等人排斥。贺昌向中央申请下到中央苏区锻炼。1931年4月,贺昌到达红都江西瑞金,后到兴国县任职。兴国县成为中央苏区模范县之一,受到毛泽东的表扬。1932年,中革军委对红军进行整编,贺昌担任红三军第五军政委、红军总政治部副主任、代主任,兼红三军团政治部主任。1934年1月,出席中华苏维埃第二次全国代表大会并当选中央执行委员会主任;12月,筹备召开红军第一次全国政治工作会议;10月,中央主力红军开始转移,贺昌和项英、陈毅等留守中央苏区,坚持开展游击战争;1935年1月,中央苏区几乎被敌全部占领。3月10日,贺昌在率部队突围时英勇牺牲,年仅29岁。

“颈血常思敌国溅,寸心久欲报家帮”。贺昌的一生,是革命的一生,战斗的一生。在其短暂而精彩的革命生涯中,留下了许多可歌可泣的革命故事。英年早逝,历经革命风雨沐浴;英名广播,热血挥洒南国。贺昌用他的鲜血和生命,实践了他少年之青春梦想。1935年4月,陈毅在《哭阮啸仙贺昌同志》一诗中这样感言:“环顾同志中,阮贺足称贤。阮誉传岭表,贺名播幽燕。审计呕心血,主政见威严。哀哉同突围,独我得生全。”

吕梁山的黄土地,三川河的温泉水,哺育了贺昌这样一位杰出的无产阶级革命志士,周恩来、邓颖超夫妇为他做过媒,聂荣臻同志曾与他同住一室,陈毅同志和他同甘共苦、情意深重……

故人已去,水逝花落,而这方砚台,却在沧桑疏影中一直静守至今,它不仅是一个藏品,盛着的也岂止是墨香,更是安放着一个灵魂,铭刻着一个故事,珍藏着一个记忆。

(文图均由山西吕梁山革命博物馆提供)