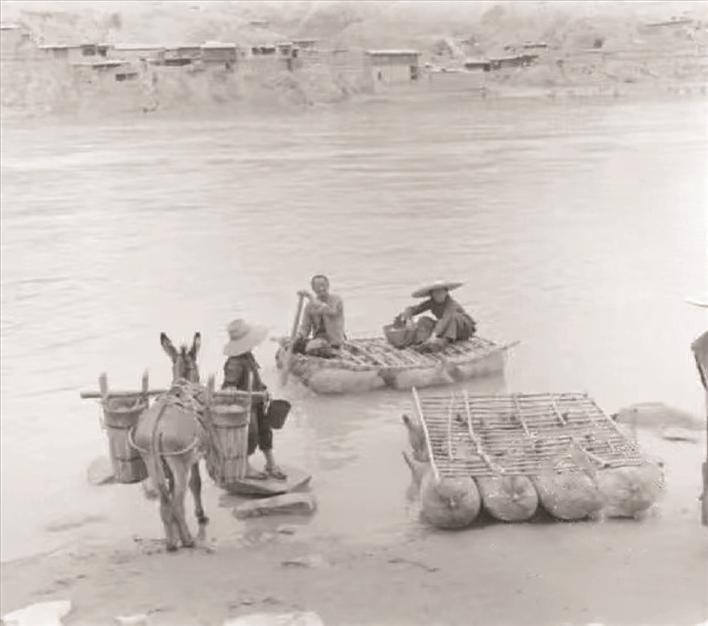

羊皮筏子,是黄河中上游古代先民用羊皮缝制而成,借助河水之力,用来运输人员、物资的最古老、最原始之渡河工具。晋陕黄河两岸民间俗称“羊皮浮筒”。早在上世纪四五十年代,当陆路交通欠发达时,羊皮筏子成为黄河两岸人民之水运工具。如今,到宁夏中卫的沙坡头河段或甘肃景泰石林的龙弯村河段,还可享受乘坐羊皮筏子畅游黄河之快感。在随波涛起伏、惊险又刺激中,尽情领略晋陕峡谷壮美与大漠粗犷风情,亦已成为人们寻幽探奇、休闲娱乐的活动。

在灾难深重的旧中国,黄河两岸人民就是靠羊皮筏子偷渡黄河,躲过了匪兵之追杀、恶霸之欺侮、地主之盘剥。然而,在红军东征时期,羊皮筏子则成了抢渡黄河天险,助力红军突破“晋军防线”之战船。电影《黄河绝恋》中,有两位八路军护送美国飞行员抢渡黄河,躲过日军之追杀,他们使用的渡河工具,就是羊皮筏子。

1936年1月15日,毛泽东、周恩来、彭德怀签发“关于红军东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令”,组建了“中国人民红军抗日先锋军”。由毛泽东、彭德怀、叶剑英分别兼任总政委、总指挥、总参谋长。在东征取得三大战捷后,将红二十八、红三十军、红一和红十五军团分为左、中、右3路大 军。2月17日,毛泽东签发东征宣言。20 日,下达渡河命令:“主力红军即刻出发,打到山西去”。当时,黄河天险的晋军构筑了三道严密的封锁防线。当晚8时,红一、红十五军团从北起绥德沟口、南到清涧河口100里长的黄河岸线同时开始渡河,突破阎军防线进入吕梁;3月31日夜,由刘志丹、宋任穷率领红二十八军在兴县罗峪口渡河进入山西。这次使用的主要渡河工具就是羊皮筏子。为顺利渡河,红军指战员向当地民众寻求帮助。紧急关头,晋陕黄河两岸的老百姓不仅献出了自家的羊皮筏子,援助红军渡河,还帮助红军火速制作新的羊皮筏子,并教他们使用技巧。

东渡黄河战役打响后,滔滔的黄河上漂满了一排排滚圆滚圆的羊皮筏子,整装待发。时值北方2月,黄河上冰凌翻滚、河水刺骨。红军突击战士在夜色的掩护下,一边划着羊皮筏子,一边躲避着冰凌撞击,一边更要冒着对岸晋军枪林弹雨之袭击,排山倒海,冲锋陷阵,展现了一幅红军战士英勇搏击黄河,穿越黄河晋军防线,冒死跨越黄河的激战情景。随着羊皮筏子穿梭黄河之上,红军主力源源不断地渡河,经过一番殊死拼搏,红军战士首先突破了石楼县贺家洼渡口,一举冲破了阎锡山军队所谓“固若金汤”的黄河防线,消灭了敌人从河边到山脚的全部碉堡,红军一面乘胜扩大战果,一面往返接应后续部队,终于在拂晓时挺进山西,开启伟大的红军东征。

红军在山西征战75天,转战53个县,激战100余次,总计打垮敌人5个师,歼灭敌人7个团、1个骑兵连,共约1.3万余人,俘敌官兵4000余名;同时,扩大红军8000余名,筹款50万余银元,组织地方游击队30多支,建立了中阳县(今属柳林)县、乡、村苏维埃政权,发展了中共地方党组织,在山西播下了抗日救亡的火种。红军东征,作为一次影响中国革命进程的战略行动,奏响了中国共产党领导下的人民军队奋起抵抗日本侵略军的战斗序曲,为在抗日战争初期中共中央、中央军委把山西作为坚持敌后抗战的战略支点奠定了历史基础,是中国革命走向胜利的一个极其重要的里程碑。

一排羊皮筏,一条母亲河,一群河岸人,一支东征部队,在此美丽邂逅,传承了一段黄河运输人员、物资古老而原始的摆渡历史,记载了一次红军东渡黄河征战山西的光辉历程,演绎了一段强渡黄河打破“固若金汤”晋军防线的革命故事。

一件羊皮筏子,看是一种古老的摆渡工具,其实是黄河文化的重要组成部分,亦是中国古代劳动人民智慧的结晶。追溯其悠久历史,远则有1500余年,近则300余年。唐代前俗称为“革囊”,宋代时改名为“浑脱”。每当羊皮筏子在黄河上悠闲漂荡,远远望去就像一叶扁舟,人筏混为一体,随波逐流;近看则见紧贴水面的皮筏上坐着五六个人,随着波涛的起伏,颠簸航行,有惊无险,极富刺激。古诗曰:“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,意寓皮筏破浊浪、过险滩之情景。它具有历史、艺术、文化和经济实用多种价值。从光绪年间至今,体现的是连续不断承载了几十代人的劳动、生活、交通运输的历史使命;艺术价值体现在造型美观、功能独特,极具观赏性,还被制成雕塑、工艺品等;文化价值体现在它是黄河文化的重要组成部分,是古代劳动人民智慧的结晶,可谓研究黄河地区文化发展的重要标本;经济实用价值体现在它是食品的衍生制品,不消耗资源能源, 制作容易,操作简单,无噪音、无污染等。 随着,现代交通工具之发达和交通设施之便捷,其货物运输和载人济渡之功能丧失殆尽,进而转向文旅融合,从非物质文化遗产角度考虑,羊皮筏子亟待予以抢救、保护与传承。

(文、图均由吕梁山革命博物馆提供)