抗战时期吕梁英雄辈出,尤其是游击战术的成功运用和民兵制雷并广泛参战,击退了敌人一次又一次的猛烈进攻,在吕梁山无数大大小小的战斗中,涌现出许许多多的民兵英雄,演绎出了一个又一个抗战传奇。晋绥边区地雷大王郭炳旺,就是其中的典型代表。

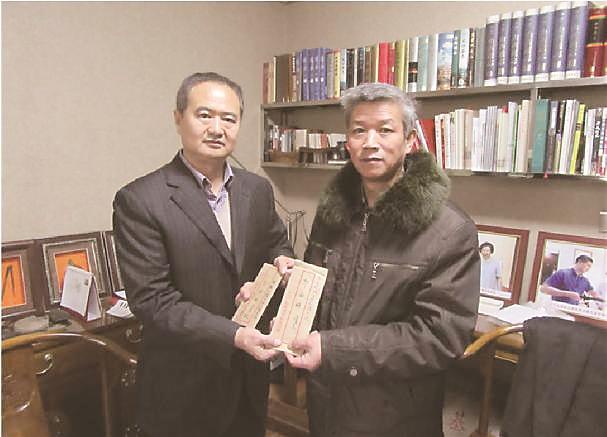

在著名作家马蜂、西戎合著的长篇小说《吕梁英雄传》中,记录了一个曾经轰动晋绥边区脍炙人口的民兵自制“地雷”,打击敌人的英雄故事,成为几代吕梁人的美好记忆;在吕梁山革命博物馆里珍藏有木质的地雷模具,就是《吕梁英雄传》中人物原型的遗物。

抗日战争时期,晋绥边区根据地军民创造了地雷战。鬼子进村,脚下有踏雷,门上有吊雷,门后有弓雷,床下有拉雷,草木皆兵,真真假假,虚虚实实,弄得鬼子不停地挨炸。而《吕梁英雄传》中塑造的传奇人物的原型叫郭炳旺。1917年,他出生于临县后甘泉村,少时因家境贫寒,靠当佣工谋生。当日本侵略者铁蹄踏入家乡后,到处烧杀抢掠,无恶不作,百姓四处躲藏,无家可归。此事激起了郭炳旺心中怒火,缘于家仇国恨,他便报名参加了民兵组织,积极投身抗日斗争,25岁时光荣地加入了中国共产党。

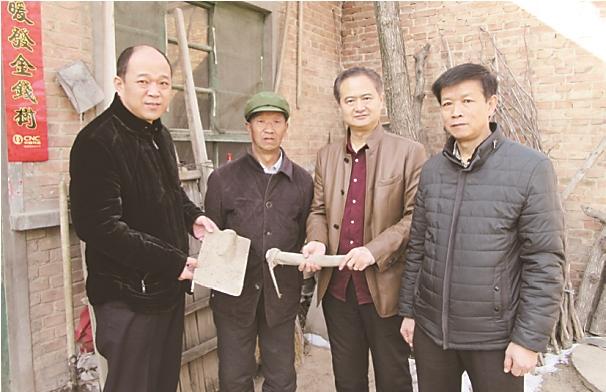

当时,地雷是杀伤敌人的最有力武器,可惜因“铁”原料缺乏,无法满足制雷的需求。郭炳旺打小就有点子、爱出招,他亲眼目睹了日寇惨无人道的行为,怒火中烧,急中生智,灵机一动,就思谋着用自家做爆竹的绝活儿来试制地雷。于是,或跋山涉水捡寻石料,或左思右想搞起研发。他尝试着在石头中间凿个孔儿,也还尝试着用木模具做陶雷和瓷雷,然后就将木炭、火硝、硫黄按照一定比例搭配后碾制成粉面,经过在锅里炒匀,随将炸药粉儿灌入石孔中,最后插上引爆的管线,就这样一枚枚地雷经他巧手加工就应运而生了。

1943年秋,郭炳旺打探到日军又要扫荡临县岐道了,他急切地要将自己的成果在鬼子身上做实验,迅速组织民兵摆下地雷阵。当“看家雷”“守门雷” 等刚刚埋好后,日军就到了村边。前面的日军用长长的杆子到处划圈圈,作标记,企图绕过地雷进村。然而,鬼子刚走进雷区,就听见几声巨响,一群鬼子瞬间鬼哭狼嚎,有个汉奸被炸断了腿,有的鬼子直接被炸死。鬼子这时气急败坏,就逼着汉奸带日军抢劫打谷场上的谷子,当两个日军刚把两袋谷子抱起,又是“轰”的一声,两个鬼子当场毙命,日军吓得落荒而逃。

郭炳旺等民兵高喊着:“炸得爽!打得好!”神出鬼没、威力无穷的地雷战就这样在全县遍地开花,多次打的鬼子屁滚尿流,心惊胆颤。据统计,仅1942年秋到1943年6月间,郭炳旺率民兵们不断自制石雷,连续作战30余次,击毙日伪军数十人,一度使得敌人闻风丧胆,龟缩在据点里,不敢“越雷池”半步。

一时间,在郭炳旺创新制雷法的启发引导下,许多民兵脑洞大开,他们或拿瓶子、茶壶,或用瓦罐,甚至洋油桶等多种器具自制了许许多多的地雷,创造了10多种地雷和30多种埋雷方式,譬如水雷、飞行雷、马尾雷、防潮雷、丁字雷、标语雷、梅花雷、连环雷、子母雷、头发丝雷、子母拉环雷等。只要鬼子进村,脚下有踏雷,门上有吊雷,门后有弓雷,床下有拉雷,水井里的雷叫“蜻蜓点水雷”,柳枝上的雷叫“抬头见喜雷”,这么多的地雷为鬼子摆上了一席丰盛的地雷宴。你可别小瞧这土玩意儿,当年在吕梁山全民抗战中,可谓打了一场又一场漂亮的地雷战。地雷战的成功实践,大大鼓舞了晋绥边区军民抗日的革命斗志,创造了一个又一个抗战奇迹,书写了一段抗战辉煌史诗。

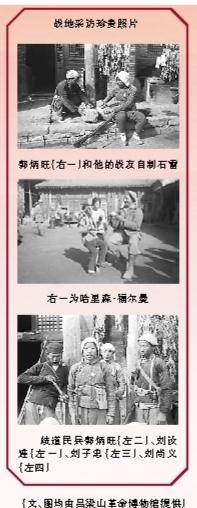

郭炳旺创新研发的拉线和拌线等地雷战法,被晋绥军民誉为“地雷大王”。郭炳旺因此成为晋绥边区赫赫有名的英雄人物,不仅荣获“朱总司令奖章”、“特等民兵英雄”等光荣称号,还得到了西北考察团中外记者的高度赞扬。

美国记者哈里森·福尔曼在经贺龙师长推荐后,对郭炳旺的先进事迹进行了战地采访。如今,在吕梁山革命博物馆还留存有几张珍贵的采访照片,见证了这一历史情景。

时光荏苒近80年,追忆那艰苦卓绝的抗战岁月,说起地雷战,晋绥儿女至今耳熟能详,记忆犹新;说起郭炳旺等民兵英雄故事,可谓脍炙人口,令人敬佩。历史风云虽不在,但革命精神永存。