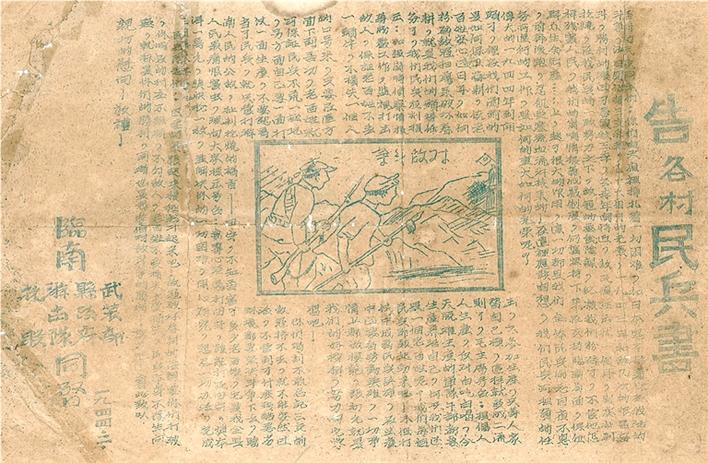

抗战进入相持阶段,日寇对我根据地以铁壁合围、分进合击、铁滚战术、“三光”政策疯狂扫荡,利用铁路、公路、城镇、碉堡、壕沟、铁丝网等作为锁链进行分割包围,给根据地造成了极大的困难。

在吕梁山上,广大民兵因地制宜,“以土破洋”、“以锁制锁”,通过构筑攻防兼备的山地封锁线,不但防范和阻击了日寇的扫荡,而且为抗日战争和解放战争大反攻铺设了前进的阵地。

初建“民兵封锁线”

打破铁壁合围战离石二区是敌我斗争最尖锐的一个地区,距离被敌人控制的汾离公路仅有25公里。敌人驻扎据点有三个,构筑碉堡有三座,相距不过5公里,驻扎日军一个中队,驻防伪军200人。在这条东西长约25公里,南北不过15公里的范围内,日军利用其武器装备好、机械化运动强的优势,经常半夜突袭扫荡,拂晓围村抓人。不但使抗日根据地惨遭重创,老百姓也只能钻山逃难,或者逃往黄河西边,致使土地荒芜,百姓的日子越来越难过。

如何才能打破敌人的囚笼封锁,保卫根据地军民的稳定安宁?

面对敌人出没无常、频繁机动的合围、袭击,民兵游击队如果只是一次又一次被动防守,就等于是任敌宰割。必须想出新的对敌办法来。“民兵封锁线”就是在这种背景下创造出来的。

“民兵封锁线”这一对敌斗争的新战术,是从原来设置“消息树”和“瞭望哨” 等基础上发展而来的。刚开始人们仅仅是在面对敌占区的山梁上,由民兵把守要道,被动警戒和阻击敌人。到后来发展成为用土石工程构筑防线,也就是沿汾离公路北山,利用横断山梁、山坡铲崖等天然屏障,再加上人工破路、筑墙、挖壕等办法,把敌人可以通过的地方,统统切断。而民兵则负责把守要隘,警戒监视和阻击敌人。这样“人阵合一”的防守,大大地迟滞了敌人半夜出发,拂晓包围的行动,制敌效果很好。老百姓生活安定了很多。

之后离石县武委会总结完善了这一对敌斗争新经验,并把它迅速推广到了靠近敌人的一、四区。

一区地处离石城边,离敌人最近,受害最烈,日军随时可以出动袭击。当一区抗日军民获悉敌情后,往往来不及反应,敌军就已进村,留给军民的防御转移时间极短,再加日军“扫荡”各地都要经过一区地盘,因此一区军民疲于应对,很伤脑筋。

过去,尽管他们也曾想过很多办法,如在县城敌伪机关暗设坐探,及时传递敌军动态,在接近敌据点设置联防岗哨防止敌人偷袭,挖断道路阻滞日军前进速度等。虽说都起了一定作用,但都未从根本上解决问题。因此二区“民兵封锁线”的吕梁山的“民兵封锁线” 经验,对一区的启发很大,他们认为:“民兵封锁线”,是对付日军快速和频繁扫荡的好办法。

开展军民大会战 推广“以锁制锁”术

区长陈彬带人实地察看二区的“民兵封锁线”后,认为它改变了以往的被动防守、消极防守、各村单打独斗的做法,从时间和空间上,堵住了以往单纯防守的漏洞。但是存在的问题是,要构筑一道坚固的防线,需动用土石方量很大,单依靠“村自卫战”是不行的,而且防线的设计不仅要对敌斗争有效,而且还要不影响群众生活。同时各区之间、各村之间也须做到统一指挥,协同配合。

于是,经统一踏勘和调研后决定,选择关键路段破路,统一测算施工,统一设计各段构筑方式,并把责任落实到各行政村,由专人指导施工,分段构筑防线。经过一段时间的挖掘,形成了一条凹下去的地上“长城”。

随着“爆炸运动”深入开展,离石民兵又逐渐熟练掌握了地雷的制造、埋雷、起雷等技术。地雷的作用和威力在“民兵封锁线”上被突显放大,使防线协同更加完善。各村民兵在各关键地点晚上埋雷防敌,白天起雷保护老百姓的正常生产生活。一举扭转了过去民兵白天值勤,晚上还要熬更守夜,两头兼顾人手紧张的被动局面。

“民兵封锁线”既限制了敌人的活动范围,又迟缓了敌人的运动速度,降低了其运输能力,攻守兼备效果很好。

离石“民兵封锁线” 克敌制胜建奇功

“民兵封锁线”的构筑,就像一座铜墙铁壁,对根据地政权和军民形成了有效保护。经过几次战斗交锋后,敌人因害怕遭受损失,夜间出动次数明显减少,白天也因无法收到快速机动之效而逐渐放弃;敌人出动时,一方面害怕踩到地雷,另一方面要越沟过墙非常麻烦,过去一小时能奔袭5公里,现在距离缩短了一半;过去对离据点四、五十里的村子,敌人都经常长驱直入,东烧西抢十分猖獗,现在除非集中较多兵力后才敢行动,远处的村庄更是轻易不敢骚扰,各村群众安全有了保障。

“民兵封锁线”,化解了敌人的行动优势,使敌人最为得手的铁壁合围、分进合击、铁滚战术、扫荡包围,快速突袭抓人抢粮的办法,遭受到当头痛击。敌我力量此消彼长,敌人的活动受到压制,我方力量就得到了发展。随着战争力量对比的变化,离石军民积极开展了“挤敌人”斗争,对日军碉堡、据点发起围困战。此时的“民兵封锁线”便由原来的防御手段,转变为了围困敌人的进攻手段。

典型例子是,当初日军进占一区韩家岭树垣山上的龙王庙后,修碉堡、建据点,一区政府遭受很大威胁,附近村庄群众能走则走,周围形成无人区。“民兵封锁线”建成后,逐渐使敌人陷入断粮、断水、断炊、断交通的困境,成了笼中鸟,瓮中鳖,没吃没喝,只得撤走。

1942年秋,晋西区党委敌工部长王文达,陪同延安来的美国、英国的国际参观团考察参观离石民兵封锁线后,给予很高的评价。

离石县的“民兵封锁线”,不但在抗日战争中,起到了打击敌人保护人民的作用,而且在日寇投降后,我军解放周边城镇的战斗中,也发挥了重要作用。在解放柳林镇时,离石军民在敌人可能逃跑的所有道路上都布雷、断路、铲崖,断其交通,防止其逃窜,动摇其军心,待我军主力一到,立即起雷清障,为部队总攻开辟通道,几个小时便解决了战斗。其中“民兵封锁线”立下了奇功。

(本稿件文、图均由山西吕梁山革命博物馆高宇峰提供)