永宁书院读书

于成龙年少时,勤奋好学,受过良好的教育。他性情刚直,不苟于言笑,才智出众,勤劳刻苦。于成龙少年时代的读书学习,主要是由父母亲和永宁书院邢济堂先生(后为于成龙岳父)教导的,后世还流传了几则学习逸事,能反映出于成龙不平凡的心胸和才气。

于成龙出生的时候,永宁州一般小孩子开始上学时主要读三字经或百家姓。“人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。”三字经是三个字一句,比较容易上口。百家姓“赵钱孙李,周吴郑王。冯陈褚卫,蒋沈韩杨。朱秦尤许,何吕施张。”一般人只要提起读书来,就会自然想起这些句子来。往往小孩子还没有正式上学,已经听熟了这些句子。其次是千字文“天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张 。”也比较容易诵读。

于成龙出生在一个书香门第之家,于成龙的父亲于时煌对儿子们的教育有一定的见解,他主张少年启蒙除了要从《三字经》和《百家姓》开始读起外,还应该读《鉴略》,注重培养孩子良好的学习习惯,进一步告诉孩子不要忘记责任和担当。于成龙对此很感兴趣。

此书大略是以五言诗句韵文的形式,按时代顺序将我国上自远古传说,下至元明的社会历史,进行了简单扼要的总述和概括。所以,可以说这是一部专述我国社会政治历史发展的蒙学读物。全书仅万余字,行文言简意赅,叙事条理分明,赢得了旧时读书人的喜爱。于成龙对这本书更是喜爱有加,他把《鉴略》中的三皇纪、五帝纪、陶唐纪、有虞氏纪、夏后氏纪、商纪、周纪、春秋纪、战国纪、秦纪、西汉纪、东汉纪、三国纪、西晋纪、东晋纪、南朝宋纪、南朝梁纪、南朝陈纪、隋纪、唐纪、下唐纪、五代梁纪、五代唐纪、五代晋纪、五代汉纪、五代周纪、宋纪、元纪、明纪的每一段都抄在一个小本子上,一有空就背诵。不仅背得滚瓜烂熟,而且注重研究我国社会政治历史发展规律。于成龙后来的文学素养,离不开他小时候“强记硬背”的经历。如果没有父亲对小时候于成龙的严格要求,如果没有那种从不懈怠、步步紧逼的教育,如果没有从小背《鉴略》、没有在私塾接受“人生没有第二次选择”的经历,会不会有后来的“廉吏能臣”?他手中的一支笔能在黄州起兵叛乱时用一首《初抚东山遣牌》和《安慰各堡谕》阻挡住了大兵征剿,百姓们纷纷找到于成龙,诉说冤屈,承认错误,表示愿意遵守法律,勤劳耕作,再不跟上恶人闹事了。使地方治安恢复了平静。可以说,这是于时煌对孩子们的一种学习习惯的培养,甚至可以说是人生态度的引领。读书这件事,小到“学而优则仕”,振兴门楣,大到关乎“天下兴亡,匹夫有责。”

由此看来,于时煌是一位开明有前瞻性的父亲,正因如此, 于成龙一生中,没有忘记自己身上的“责任”,少年时好好读书, 为人之时不忘孝顺,为国之民不忘“爱之之志”和“兴国之责”。而后来的于成龙,被誉为“天下廉吏第一”,有责任感和担当精神的他,实为世人之楷模。

于成龙幼年时候记忆力特别好。诸子百家,佛经道书,无不过目成诵。据说他五岁就会诵写“六甲”,十岁能读诸子百家的书,懂得了不少天文、地理、历史、文学等各方面的知识。

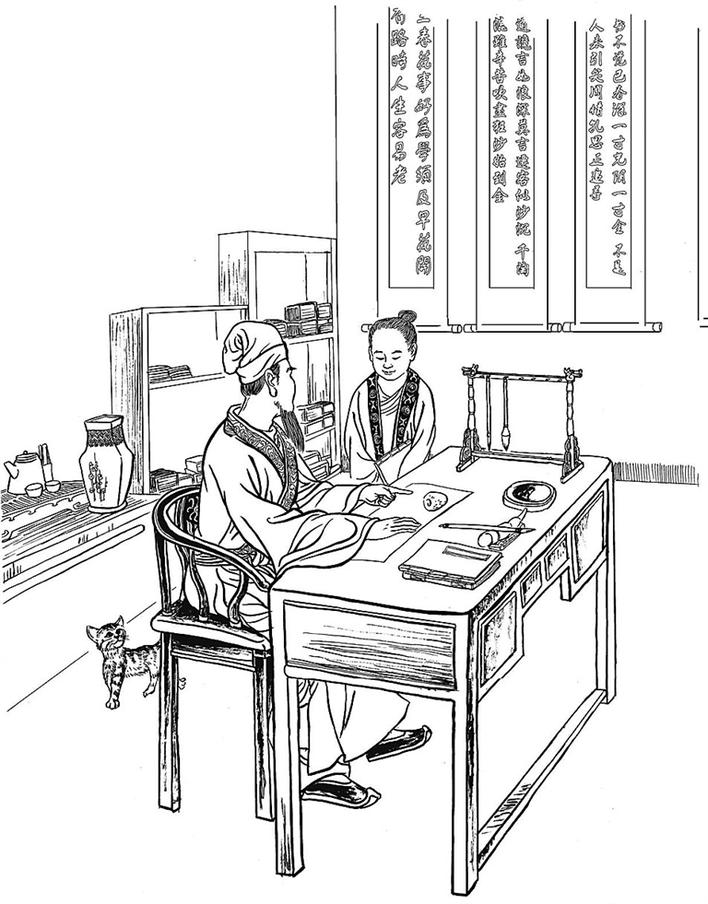

于成龙八岁时,父亲将其送到建在来堡村的“永宁书院”读书。

开笔破蒙,人生始立。“破蒙礼”又称“开笔礼”,是中国古代人生中的首次大礼,也是孩童人生成长过程中的一个重要标志。在国学传统中,是儿童开始识字、习礼的启蒙教育形式,也是孩子成长过程中极为隆重的典礼,意味着孩子即将进入开智启蒙的求知阶段。

在先生指引下,于成龙正衣冠,学礼仪,恭恭敬敬地在夫子像前朗诵古代典籍。随后,先生用毛笔蘸上朱砂在于成龙的额头正中央点上红痣,开启智慧。

通过参加破蒙礼活动,使于成龙学会了有爱心、知礼仪,明白如何与长辈相处,懂得怎样才是孝敬的表现。

永宁书院有着七百多年的办学历史,在山西儒学发展史上发挥了重要作用。

永宁书院的山长叫邢济堂,也是于成龙的先生。于成龙入学后,不但按时上下学,而且勤奋好学,有爱心、知礼仪,他非常喜欢这个学生。

神童美名

于成龙进入永宁书院后,除了跟家里人读书识字外,还有启蒙塾师邢济堂。由家学到外出拜师,不仅标志着他在空间上的跨越,也标志着学业上的进步。自进了村塾后,在塾师的热心训导下,学识便一天长似一天。很久以后在来堡一带还流传着他七、八岁时的故事,从中可以看出于成龙卓然不群的才华。据说有一次,父亲的一位朋友来他家谈生意,正碰上少年于成龙捧着一碗茶给客人送来。那位客人为了试试孩子的才分,便随口说了句“茶实嘉木英”,命他对。幼小的孩子不假思索地应声接道:“其香乃天育”。接着客人又来了一句“书如香色倦犹爱”,于成龙十分工整地对以“茶似苦言终有情”。一问一答,使得客人不能不连连点头,称道这的确是个不同一般的学童。

这年秋季的一天,私塾老师带着于成龙和其他学生去田野游览。

北方的秋天,是一个金色的大地。那玉米,像牛角般矗立在发了黄的玉米秆上,突破了外皮,在阳光下熠熠生辉,发出了金灿灿的光;那谷穗,黄澄澄地坠弯了谷杆,颗粒饱满;那豆子已干了棵,落了叶,豆荚层叠,被烈日一晒,噼啪作响,里边的金娃娃,从裂缝中露出了金色的笑脸。但是,更加引人注目的是山坡上的野生沙棘,有红颗粒的,有黄颗粒的,铺天盖地,满山遍野,是当地的特产。此时正是收割季节,那成千上万的沙棘颗粒,在那弯弯曲曲带刺的枝条上硕果累累,露出了金色的笑脸。

师生们被这金色的秋天陶醉了,一个个热血沸腾,心潮澎湃。私塾先生再也按捺不住内心的无限感慨,顺手折了一支沙棘,朗声念出了一句上联:“野外沙棘连缀钉钉地”,他念完之后,希望他的学生们接个下联。可接什么合适呢? 因为沙棘是此时此地金秋的代表,也必须以有代表性的实物相对才行。众学童举目四处观望,没有找到可对的目标;冥思苦想,没有想出合适的词语,只好互相对视,无可奈何地低下头来。老师望望他的得意弟子于成龙说:“怎么,今日你也对不出了吗? ”于成龙笑道:“我已想好了一个下联,只不过想先听听大家的,看有没有更好的下联;既然大家暂时想不出来,那我只好献丑了!” 随后,他朝骨脊山一指,顺口念道:“骨脊高耸入云钻钻天”。同学们一听,都称赞说:“对得好! 远方、眼前,骨脊、沙棘,钻天钉地,实在是对得太妙了。”因为站在来堡村向北远望,骨脊山高耸入云,当地有句俗语:“北武当再高,只在骨脊山半腰。”说明骨脊山海拔高。难怪大禹当年治水时,先登上骨脊山远眺洪水治理的路径。私塾老师听后,满意地笑了。

于成龙十三岁那年,三月三北武当山庙会期间,于成龙跟随父亲上山,此时正值桃花盛开,漫山遍野姹紫嫣红,远远望去, 好像朝霞跑到地上来了。桃花散发出的阵阵清香,那么沁人心脾,钻入你的鼻孔,扑进你的心里,馋的你大口大口的吸气,花上成千上万的蜜蜂‘嗡嗡’的闹着,大大小小的蝴蝶飞来飞去,如果把眼前的景色看作是一大幅画的话,那画家的画技可真了不起啊!路边突然有个人说了句:“这桃花和北武当的风光交相辉应,谁能吟首诗?”于成龙顺口就说:“三月桃花浪,养生北武当”这两句话一出口,在场的人无不拍手叫绝,人们惊异它是那样的切题。从此神童的美名也就在永宁一带不胫而走。

学海无涯勤读书

于成龙在该校读书的时候,学堂给学生讲辞章训诂。教他的老师不仅有比较深厚的汉学根底,而且有严谨的治学态度。他们详细地给学生讲辞章训诂学和典章制度方面的知识,并且对学生进行严格的考据、辨伪、补正、辑佚等训练,给学生打下了牢固的汉学基础知识。在这里于成龙学到了不少东西,他认为自己十五、六岁时的学问,全来自这些老师的辛勤教导。在老师们的循循善诱下,于成龙对校正文字、阐明古义的训诂学发生了浓厚的兴趣,他决计要和桎梏读书人的思想、空洞无物的八股文分道扬镳了。

用心读书的于成龙,成为全校的佼佼者。据说学海堂自建校以来,总共培养出好几个出类拔萃的学生,但唯独于成龙成为清朝政府的一品大员。永宁书院曾规定,凡月考成绩优异者有奖赏发给学生,名叫“膏火”,按等第奖给学生一些铜钱,最优秀的可以领到奖励五个铜钱。

于成龙领到这份奖励后,首先去买一些自己需要的书,如《四库提要》、《四史》、《二十二子》、《百子全书》、《知不足斋丛书》等。于成龙在阅读这些书时,都详细加批注,他曾手抄《四库提要》几十册,可见读书功夫之深,还手抄过《鉴略》。在于成龙的寝室里到处是书籍。因为学习刻苦,成绩优秀, 品行端正,于成龙受到老师和同学的赞扬。

于成龙小时候聪明好学。有一次,在雨后的泥泞中跑来跑去,鞋子、衣服都湿了,母亲怎么说也不管用,当母亲喊道:“再不听话,明天不用去学堂了。”在泥水中玩闹的于成龙顿时安静了下来。这是怎么回事呢? 原来他少年时代,无论当时在干什么,无论他想要什么,不管如何调皮淘气,只要大人说不让他上学,他马上就安静了,从小对读书就表现出极大的兴趣。

于成龙十三岁那年的夏天,母亲将被褥晒在院里就去地里劳作,于成龙在家里看书,不料天气突然乌云密布,狂风大作,瓢泼似的大雨挟天裹地而来。等雨停母亲回来,看到被子还在院子里,已经全湿透了,真是气不打一处来,进门想教训一下于成龙,见于成龙在炕上认真地看书呢,连她进来也竟然也不知道,母亲没有说什么,默默地退了出去。

十四岁那年的春天,于成龙从学堂回来,觉得浑身疲软,眼冒金星,额头烫烫的。母亲刚开始以为是感冒,睡一晚就没事了,可第二天更厉害了,到下昔找来大夫一看,才知道是出麻疹了,把他和其他孩子们隔开,也不让他出外面,更不用说上学堂了。一晃一个月过去了,在母亲的精心照料下,于成龙康复了,听说能上学堂了,勤奋好学的他欣喜若狂。

大病初愈的于成龙既要学新的课程,放学后还要在先生那儿补落下的学业。尽管他认真地听,认真地记仍然还有不认识的字,问得多了,先生没有流露出不满,他自己却有点不好意思。这一天下午放学后,虽然先生教了半天,回家一看还有几个字很生疏,不好意思再去麻烦先生,就去找好友冯三小,三小不在家,等半天也不见回来,只好往回走,回家路上碰上了赵家二少爷泉山,他学习还能说得过去,就是爱搞恶作剧,是出了名的淘气鬼。无奈之下只好求助于泉山。

赵泉山说:“你肯背我,我就教你。”求知心切的于成龙就背起他朝他家方向走,泉山怕父亲看见挨骂,让成龙朝学堂方向走。于成龙背起泉山摇摇晃晃往前走,一拐弯恰巧碰上了要到村里的邢先生。先生大声呵斥道:“泉山,下来,你怎么能欺侮同窗呢 ?”泉山战战兢兢地下来,一言不发, 等待着先生的惩罚。

这时成龙说话了:“先生,这事不怪他,我是自愿的。我让他教字,我自愿背他,两不相欠。”先生怔在当场,老半天才说:“泉山你以后要再敢这样,看我怎么收拾你。”泉山如遇大赦,一溜烟跑了。先生语重心长地对成龙说:“先生的责任就是传道、授业、解惑,你不要不好意思,先生的门随时都为你敞开着”。“谢谢先生的厚爱,成龙终生难忘。”说着成龙拿出书,把不会的字一一请教了先生,满意而去。老先生望着于成龙远去的背影,捋着微白的胡子微微点点头。时光荏苒,转眼几年过去了。于成龙常常废寝忘食,苦苦研读, 老先生毫不保留,将平生所学倾囊而出全部教给成龙。于成龙本天资聪颖,又勤奋刻苦,很快掌握了老先生所教的知识。

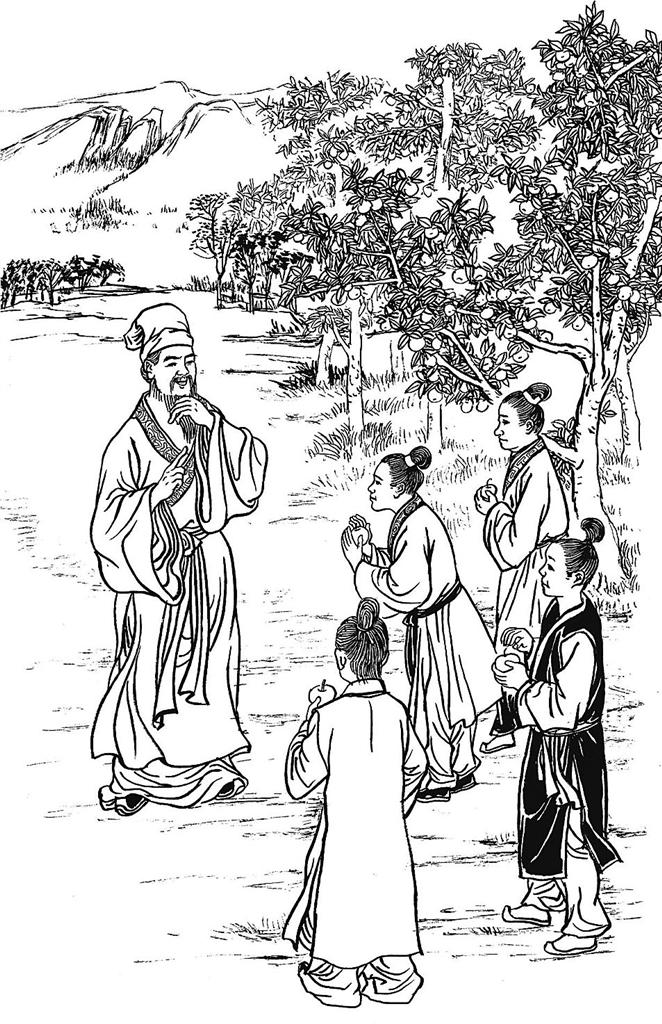

人生没有第二次选择

于成龙十四岁那年的一天,邢济堂把于成龙等几个孩子带到果林边,这时正是果实成熟的季节,树枝上沉甸甸地挂满了果子。“你们各顺着一行果树,从林子这头走到那头,每人摘一枚自己认为是好的果子。不许走回头路,不许作第二次选择。”邢济堂吩咐说。

学生们出发了。在穿过果林的整个过程中,他们都十分认真地进行着选择。等他们到达果林的另一端时,老师已在那里等候着他们。“你们是否都选择到自己满意的果子了?”邢济堂问。 学生们你看着我,我看着你,都不肯回答。“怎么啦?孩子们,你们对自己的选择满意吗?”邢济堂再次问。

“老师,让我再选择一次吧!”一个学生请求说,“我走进果林时,就发现了一个很大很好的果子,但是,我还想找一个更大更好的,当我走到林子的尽头后,才发现第一次看见的那枚果子就是最好的。”

于成龙紧接着说:“我和师兄恰巧相反,我走进果林不久就摘下了一枚我认为是最好的果子,可是以后我发现,果林里比我摘下的这枚更大更好的果子多的是。老师,请让我也再选择一次吧!” “老师,让我们都再选择一次吧!”其他学生一起请求。邢济堂坚定地摇了摇头:“孩子们,没有第二次选择,人生就是如此。”

于成龙对此感悟至深,虽然说生活中处处是机会。但是,对人生具有重大影响的选择机会并不很多。从此,他无论做什么事情,都三思而行,把握机会,明智选择。