笔墨有灵

《兰亭序》除了整体感觉上的妍美之外,单个字看,单个点画看,都显得特别有灵动感,活泼泼的,可谓“笔墨有灵”。

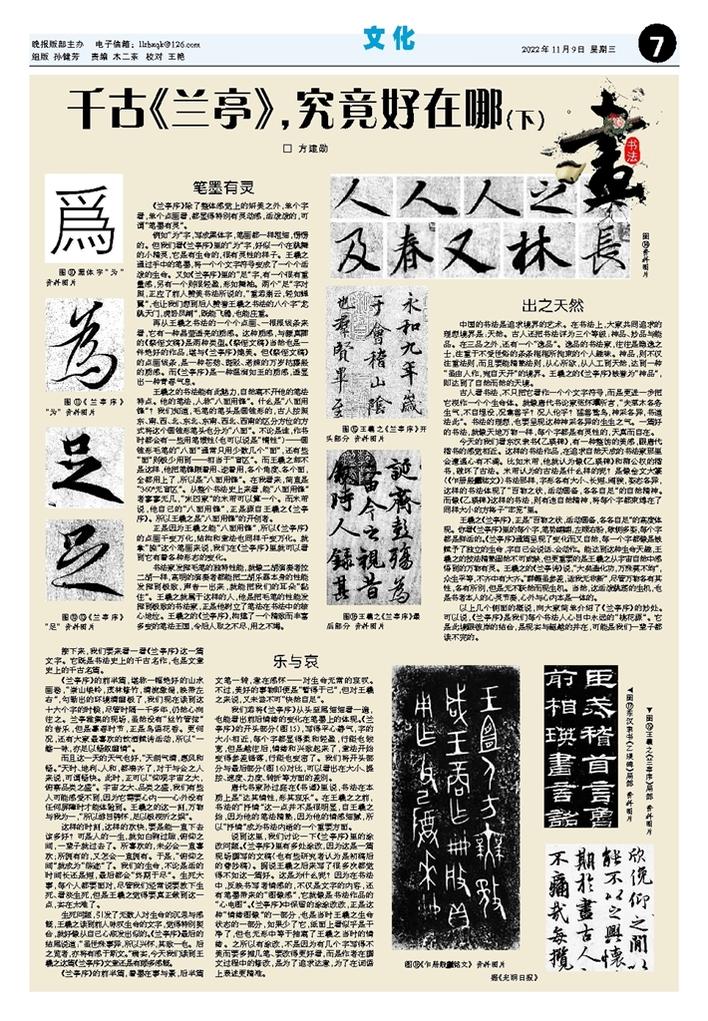

例如“为”字,写成黑体字,笔画都一样粗细,愣愣的。但我们看《兰亭序》里的“为”字,好似一个在跳舞的小精灵,它是有生命的,很有灵性的样子。王羲之通过手中的笔墨,将一个个文字符号变成了一个个活泼的生命。又如《兰亭序》里的“足”字,有一个很有重量感,另有一个则很轻盈,形如舞袖。两个“足”字对照,正应了前人赞美书法所说的,“重若崩云,轻如蝉翼”,也让我们想到后人赞誉王羲之书法的八个字“龙跳天门,虎卧凤阙”,既能飞腾,也能庄重。

再从王羲之书法的一个个点画、一根根线条来看,它有一种晶莹透亮的质感。这种质感,与颜真卿的《祭侄文稿》是两种类型。《祭侄文稿》当然也是一件绝好的作品,堪与《兰亭序》媲美。但《祭侄文稿》的点画线条,是一种苍劲、斑驳、老辣的万岁枯藤般的质感。而《兰亭序》是一种温润如玉的质感,透显出一种青春气息。

王羲之的书法能有此魅力,自然离不开他的笔法特点。他的笔法,人称“八面用锋”。什么是“八面用锋”?我们知道,毛笔的笔头是圆锥形的,古人按照东、南、西、北、东北、东南、西北、西南的区分方位的方式将这个圆锥形笔头也分为“八面”。不论是谁,作书时都会有一些用笔惯性(也可以说是“惰性”)——圆锥形毛笔的“八面”通常只用少数几个“面”,还有些“面”则极少用到——相当于“盲区”。而王羲之却不是这样,他把笔锋顺着用、逆着用,各个角度、各个面,全都用上了,所以是“八面用锋”。在我看来,简直是“360°无盲区”。从整个书法史上来看,能“八面用锋”者寥寥无几,“宋四家”的米芾可以算一个。而米芾说,他自己的“八面用锋”,正是源自王羲之《兰亭序》。所以王羲之是“八面用锋”的开创者。

正是因为王羲之能“八面用锋”,所以《兰亭序》的点画千变万化,结构和章法也同样千变万化。就拿“捺”这个笔画来说,我们在《兰亭序》里就可以看到它有着各种形态的变化。

书法家发挥毛笔的独特性能,就像二胡演奏者拉二胡一样,高明的演奏者都能把二胡乐器本身的性能发挥到极致,声音一出来,就能把我们的耳朵“黏住”。王羲之就属于这样的人,他是把毛笔的性能发挥到极致的书法家,正是他树立了笔法在书法中的核心地位。王羲之的《兰亭序》,构建了一个精致而丰富多变的笔法王国,令后人取之不尽,用之不竭。

乐与哀

接下来,我们要来看一看《兰亭序》这一篇文字。它既是书法史上的千古名作,也是文章史上的千古名篇。

《兰亭序》的前半篇,堪称一幅绝好的山水画卷,“崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右”,勾勒出的环境清幽极了,我们现在读到这十六个字的时候,尽管时隔一千多年,仍然心向往之。兰亭雅集的现场,虽然没有“丝竹管弦”的音乐,但是暮春时节,正是鸟语花香。更何况,还有大家最喜欢的饮酒赋诗活动,所以“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。

而且这一天的天气也好,“天朗气清,惠风和畅。”天时、地利、人和,都凑齐了,对于与会之人来说,可谓畅快。此时,正可以“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”。宇宙之大、品类之盛,我们有些人可能感受不到,因为它需要心内——心外没有任何屏障时才能体验到。王羲之的这一刻,万物与我为一,“所以游目骋怀,足以极视听之娱”。

这样的时刻,这样的欢快,要是能一直下去该多好?可是人的一生,就如白驹过隙,俯仰之间,一辈子就过去了。所喜欢的,未必会一直喜欢;所拥有的,又怎会一直拥有。于是,“俯仰之间”就成为“陈迹”了。我们的生命,不论是活的时间长还是短,最后都会“终期于尽”。生死大事,每个人都要面对,尽管我们经常说要放下生死、看淡生死,但是王羲之觉得要真正做到这一点,实在太难了。

生死问题,引发了无数人对生命的沉思与感慨,王羲之读到前人咏叹生命的文字,觉得特别契合,就好像从自己心底发出似的。《兰亭序》最后的结尾说道:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。”确实,今天我们读到王羲之这篇《兰亭序》文章还是有颇多感慨。

《兰亭序》的前半篇,着墨在事与景,后半篇文笔一转,意在感怀——对生命无常的哀叹。不过,美好的事物即便是“暂得于己”,但对王羲之来说,又未尝不可“快然自足”。

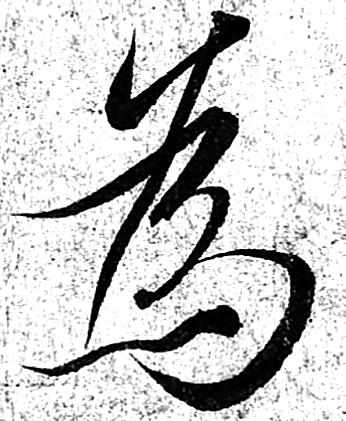

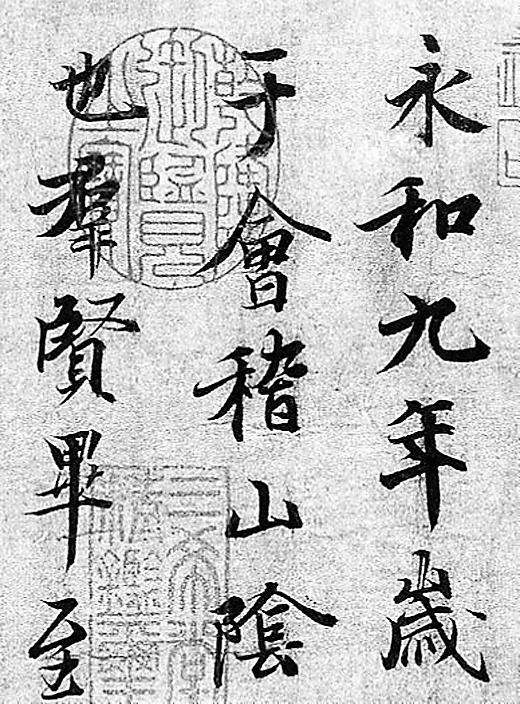

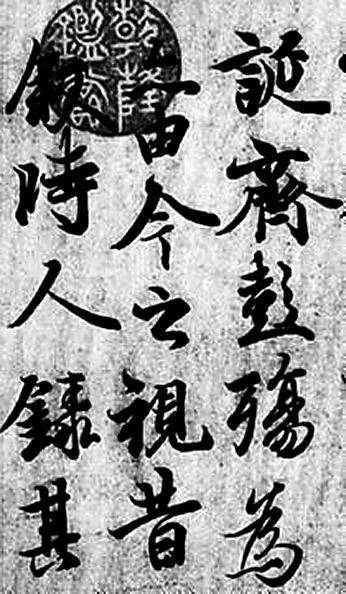

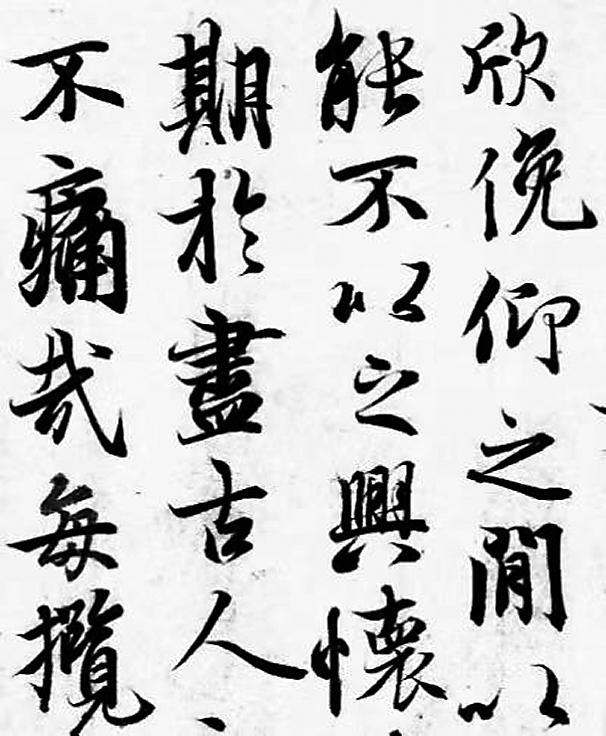

我们若将《兰亭序》从头至尾细细看一遍,也能看出前后情绪的变化在笔墨上的体现。《兰亭序》的开头部分(图15),写得平心静气,字的大小相近,每个字都显得柔和轻盈,行距也较宽,但是越往后,情绪和兴致起来了,章法开始变得参差错落,行距也变密了。我们将开头部分与最后部分(图16)对比,可以看出在大小、提按、速度、力度、转折等方面的差别。

唐代书家孙过庭在《书谱》里说,书法在本质上是“达其情性,形其哀乐”。在王羲之之前,书法的“抒情”这一点并不是很明显,自王羲之始,因为他的笔法精熟,因为他的情感细腻,所以“抒情”成为书法内涵的一个重要方面。

说到这里,我们讨论一下《兰亭序》里的涂改问题。《兰亭序》里有多处涂改,因为这是一篇现场撰写的文稿(也有些研究者认为是初稿后的誊抄稿)。据说王羲之后来写了很多次都觉得不如这一篇好。这是为什么呢?因为在书法中,反映书写者情感的,不仅是文字的内容,还有笔墨带来的“图像感”,它就像是书法作品的“心电图”。《兰亭序》中保留的涂涂改改,正是这种“情绪图像”的一部分,也是当时王羲之生命状态的一部分,如果少了它,纸面上看似乎是干净了,但也无形中等于抽离了王羲之当时的情绪。之所以有涂改,不是因为有几个字写得不美而要多描几笔、要改得更好看,而是作者在撰文过程中的修改,是为了追求达意,为了在词语上表述更精准。

出之天然

中国的书法是追求境界的艺术。在书法上,大家共同追求的理想境界是:天然。古人还把书法评为三个等级:神品、妙品与能品。在三品之外,还有一个“逸品”。逸品的书法家,往往是隐逸之士,注重于不受世俗的条条框框所拘束的个人趣味。神品,则不仅注重法则,而且要能精熟法则,从心所欲,从人工到天然,达到一种“虽由人作,宛自天开”的境界。王羲之的《兰亭序》被誉为“神品”,即达到了自然而然的天境。

古人看书法,不只把它看作一个个文字符号,而是更进一步把它视作一个个生命体。就像唐代书论家张怀瓘所言,“夫草木各务生气,不自埋没,况禽兽乎?况人伦乎?猛兽鸷鸟,神采各异,书道法此”。书法的理想,也要呈现这种神采各异的生生之气。一篇好的书法,就像天地万物一样,每个字都是有灵性的,天真而自在。

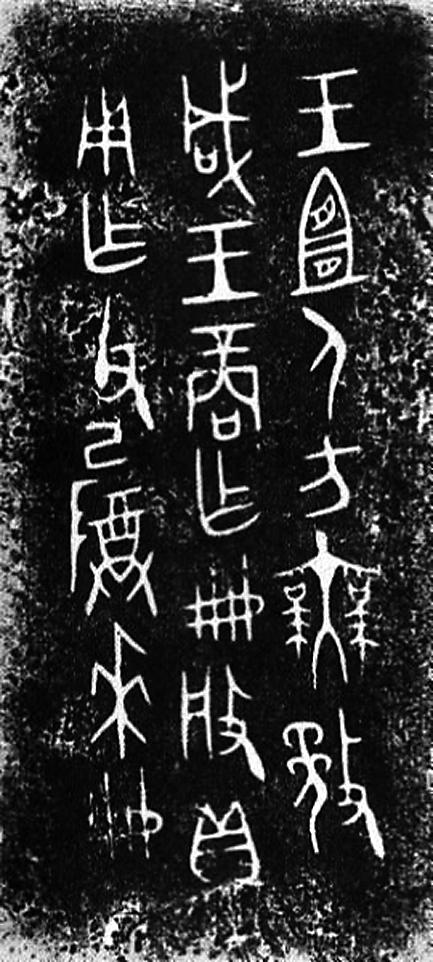

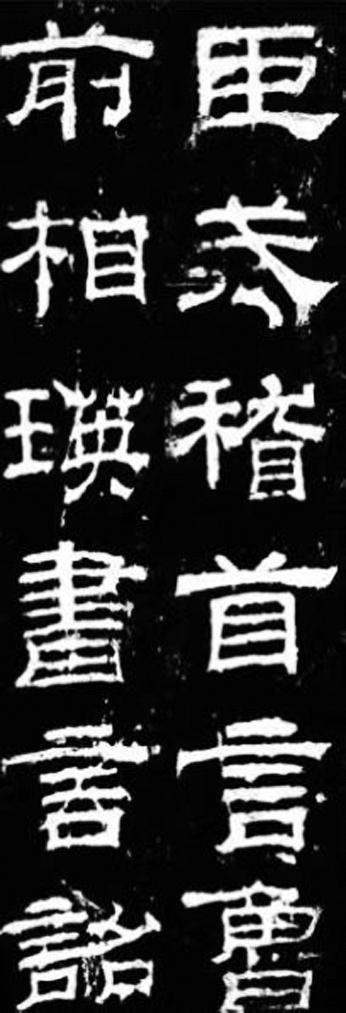

今天的我们看东汉隶书《乙瑛碑》,有一种整饬的美感,跟唐代楷书的感觉相近。这样的书法作品,在追求自然天成的书法家那里会遭遇心有不满。比如米芾,他就认为像《乙瑛碑》和柳公权的楷书,破坏了古法。米芾认为的古法是什么样的呢?是像金文大篆(《乍册般甗铭文》)书法那样,字形各有大小、长短、阔狭,姿态各异,这样的书法体现了“百物之状,活动圆备,各各自足”的自然精神。而像《乙瑛碑》这样的书法,则有违自然精神,将每个字都束缚在了同样大小的方格子“牢笼”里。

王羲之《兰亭序》,正是“百物之状,活动圆备,各各自足”的高度体现。你看《兰亭序》里的每个字,笔势翩翩,左顾右盼,欹侧多姿,每个字都是鲜活的。《兰亭序》通篇呈现了变化而又自然,每一个字都像是被赋予了独立的生命,字自己会说话、会动作。能达到这种生命天趣,王羲之的技法精熟固然不可或缺,但更重要的是王羲之从宇宙自然中感悟到的万物有灵。王羲之的《兰亭诗》说,“大矣造化功,万殊莫不均”,众生平等,不齐中有大齐。“群籁虽参差,适我无非新”,尽管万物各有其性,各有所别,但是无不跃然而现生机。当然,这活泼跳荡的生机,也是书者本人的心灵节奏,心外与心内本是一体的。

以上几个侧面的概说,向大家简单介绍了《兰亭序》的妙处。可以说,《兰亭序》是我们每个书法人心目中永远的“桃花源”。它是此境跟彼岸的结合,是现实与超越的并在,可能是我们一辈子都读不完的。