汾阳三泉有“五堡一镇十小村”之说,对于“五堡一镇”目前有两种观点,一种是:张家堡、任家堡、赵家堡、南垣堡、李家街和三泉镇;还有一种说法是:张家堡、任家堡、赵家堡、南垣堡、镇宁堡和三泉镇。这两种说法争议点主要是“李家街”和“镇宁堡”到底谁是这五堡之一?究竟哪种说法正确呢?笔者结合史料进行了考证,希望可以打消杂音,还原真相。

近几年有人根据李家街无堡墙提出“李家街”不是三泉“五堡一镇”之一这一说法。那李家街究竟有没有堡墙呢?我们不妨从《汾州府志》、《汾阳县志》寻找相关线索。

明万历版《汾州府志》、清顺治版、康熙版、乾隆版《汾阳县志》均无李家街这一村名。清道光三十年(1850)重修,咸丰元年(1851)刻版的《汾阳县志》出现“润泽洪里……李家堡……”一名。那这里的“李家堡”是不是“李家街”呢?

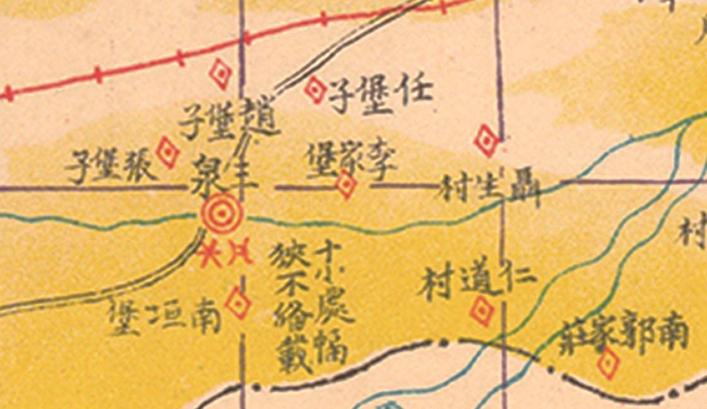

从民国汾阳县图书馆绘制的套色“汾阳县全图”可以清楚的看到,紧挨三泉镇东面有一村标记为“李家堡”,该处位置即为现在的李家街。由此可知,“李家街”历史上其实叫作“李家堡”,所以李家堡其实就是李家街的前身。

又据民国刘天成《汾阳遗事》记载“李家街堡,润泽洪里……旧有一寨,在街东北,今塌毁”。该条说明,李家街还叫过李家街堡一名。那能不能找到李家街东北方向塌毁的旧寨呢?一张1968年的汾阳卫星照片给出了答案。

上世纪60年代,尚未大规模拆迁改造,各个村庄建筑布局变化不大,基本保持了清末民国以来的建筑状态,放大该卫星照片,在三泉镇李家街附近东北方向,依然可以看到一个不规则堡墙遗址,面积并不算大,堡内已无古建,结合《汾阳遗事》记载判断,该处应该就是李家街旧寨即《汾阳县志》记载的李家堡所在位置。

至此,基本可以判断,李家街无堡墙这一说法是错误的,李家街历史上是有堡墙的,只不过随着时代发展,原来的李家堡已经损毁湮灭,所以给人一种李家街历史上没有堡墙的错觉。

通过上述论证还捋清了李家街名称变化轨迹即李家堡——李家街堡——李家街村。

那为何会有叫法上的变化呢?这就要从李姓人口繁衍上说开去。村庄依据姓氏来命名是很常见的,这也是过去家族聚居形成村落的一个显著特点。从李家堡到李家街名称的发展变化反映出,这是李家街李氏逐渐繁衍壮大的一个过程,当时李氏定居于此修的小堡已经满足不了李氏后人,于是逐步朝堡墙外发展,随着家族繁衍壮大建筑布局逐渐成街状,故名李家街。

综上,我们可以确定老辈人口口相传的“五堡一镇”其实就是张家堡、任家堡、赵家堡、南垣堡、李家堡(李家街)和三泉镇。镇宁堡一说可谓不攻自破。原因如下:

第一,从名称来说。

由于镇宁堡所在地为聂生村,部分人误以为聂生村以前的名字叫

“镇宁堡”,这是不考证武断臆想的结果。康熙六十年(公元1721年)《汾阳县志》记载“润泽洪里聂生村离城十八里”,而“镇宁堡”石匾落款清晰可见“乾隆丁卯仲夏吉旦”字样,乾隆丁卯即公元1747年,明显晚于康熙六十年,这怎么可能是聂生村以前的村名呢,其实这里的镇宁堡并非村名而只是一种希冀,希望新修的村堡可以镇守聂生村安宁 。

第二,从位置上来说。

镇宁堡所在地聂生村虽然离三泉镇近,但尚有一段距离,在聂生村没有开通出了西门朝西走,过省道340去李家街之前,去往三泉的路线是出了聂生村西门朝南走,下大坡走河滩才能至李家街,或是出了西门朝西走小路七拐八绕下河滩至李家街。镇宁堡同李家街相比,离三泉镇的距离远,明显不占优势。

综上,从名称上说“镇宁堡”非村名,从位置上说距离三泉镇较远,加上历史上李家街叫李家堡,所以镇宁堡为三泉“五堡一镇”之一堡完全站不住脚。

通过上述论证,基本捋清了疑问,还原了史实,不足之处还望专家学者批评指正。

附:三泉古镇“十小村”

这十个小村收录于民国刘天成《汾阳遗事》一书中,随着时间的流逝,尽管不少人都知道三泉历史上有“十小村”一说,但具体有哪些许多人已经说不清了,为了更好地传承历史文化,笔者将其摘录,供热爱地方文化朋友参考学习。“十小村”具体为:汾善村、田家坡、八家庄、武家湾、牛市街、仙姑庙、集市街、后沟、坡底、花市街。该书还载,这“十小村”均在三泉镇附近,每处居民五六户至十余不等。