1936年至解放初,孝义古城中阳楼西(旧孝义中学处),建有古色古香、宏伟壮观的道德学社、尊德中学。

上世纪二十年代,素有段师尊之称的段正元,在北京成立了道德学社,以阐扬孔子大道,实行人道贞义,提倡世界大同,希望天下太平的主张,向国人开展传统道德的教化。

一贯笃信儒学的侯右诚先生,认真研读了道德学社出版的段正元所著《大同贞谛》后,深受启迪。于1935年,偕孝邑名儒张少房先生亲赴北京,听段师尊开堂讲道,不禁心悦诚服。后由周茂竹先生引荐,加入道德学社,并决定归里后弃商弘道,开办道德学社。路经太原,他们又面见大原道德学社社长狄观论先生,亦得到大力支持。回孝后,此善举得到孝义地方焦延甫等百名人士的支持。1936年,孝义县正式成立道德学社,经省、县备案,名称为“山西省道德学社孝义分社”。学社推选省社社长狄公为名誉社长,冯季重为社长(孝义石像村人),焦延甫为副社长(孝义三多村人),李东升等四十余人为社董,张少房、孟昭照为主讲,霍耀堂等十余人为讲员,李建亭为文书主任,李帮达为会计主任,任星海为交际主任。侯右诚为庶务主任,负责筹建学社的一切事宜。

学社初始,因没有办公、宣讲场所,暂借北门街张氏民房办公,三间东厅为讲道堂。每月初一、十一、二十一日,为讲道活动日。

次年,“七七”事变,日寇大举侵华,华北局势大乱。学社正、副社长避居乡里。侯右诚先生坚持学社的正常活动,积极进行学社的土木工程修筑,并向北京道德学社呈示,由段正元师尊批准,孝义社正式命名为“山西孝义道德学社”。

侯公坚持四年施工建设,终于建成了一座占地十余亩,有前院、中院、东西侧院、后花园,礼堂、讲堂、办公场所四十余间,惜宇楼、齐贤亭等建筑的宏伟学社。到1940年孝义道德学社落成庆典时,加入学社的城乡社员达 1800余人。到1948年解放前夕,道德学社的社员已发展到3600余众。

孝义尊德中学校,就是依托道德学社的场所,由侯右诚、杨礼周等发起成立,并逐步发展壮大起来的。

1938年2月,日寇侵占了孝义,全城学校被迫关闭,失学儿童到处流散。在此严峻形势下,侯右诚先生出于挽救国家民族未来的爱国之心,产生了在道德学社内开办“儿童讲习班”的想法,以收留城内儿童,进行中华传统道德教育,抵制日寇奴化教育。这一想法立即得到杨礼周等社会贤达的支持。

讲习班初始,为一个大班,分甲科、乙科、丙科三个小班。后因许多家长纷纷送子女入学,不得不逐年增班。先设小学四个年级各一班,后又开设高级小学,五、六年级各一个班,共六个班。再后来,随着高小毕业生升学的要求,又开设初中一个班。到1941年讲习班已发展成有初小四个班、高小两个班、初中一个班计200余学生的学校。

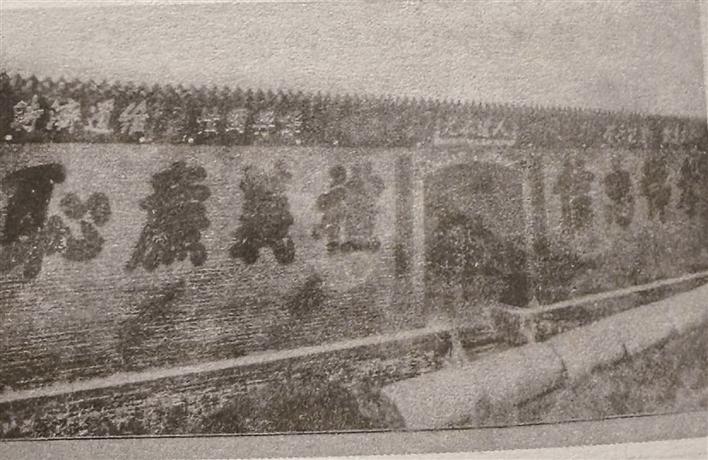

在此期间,由于讲习班以国学为主要教材,不开日语课,拒绝军训,曾受到日寇的迫害,发生扣捕杨礼周师长,没收学社石印机等残暴事件。

1941年,日寇退出孝义。侯右诚、杨礼周等认为这是教育发展的大好机会,决定将讲习班升格为中学校。学校董事会公推冯季重为校长,杨礼周为教导主任,侯右诚为总务主任。经请示山西省教育厅,批准为“孝义县尊德中学自修班附设小学校”。从而开创了孝义县正式开展中学教育的先河。

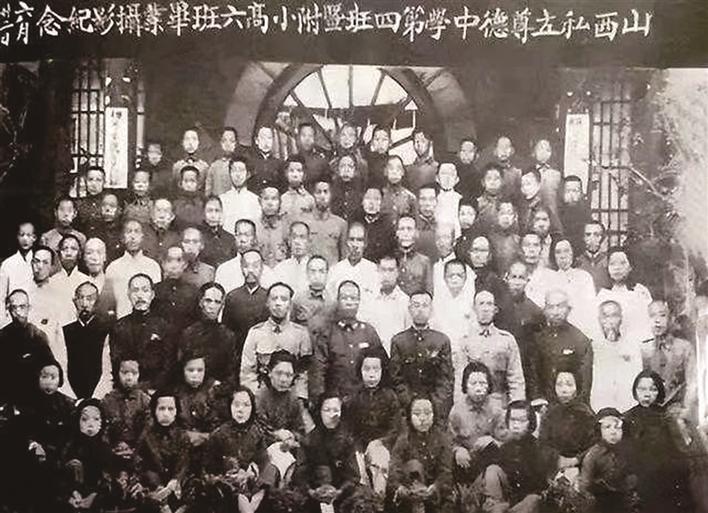

1945年,日寇投降。学校经呈请山西省教育厅,正式批准为“孝义县尊德中学校”。1947年学校增设高中班,成为名副其实的完全中学校。到1948年孝义解放,尊德中学校前后共办高中、初中班9个,毕业学生200余人;初高小班16个,毕业学生800余人。这些莘莘学子,毕业后,正值解放初期,有的进入高一级学府,继续深造而成为专家、学者,有的走向社会,成为建设新中国的骨干,孝义县尊德中学校功不可没。

1949年春,按照中共汾阳地委的规划,汾阳、文水、孝义、介休四县的中学合并到汾阳,成立山西省汾阳中学校。尊德中学初中、高中班并走后,侯右诚先生遵照县教育科的指示,开办高级完全小学,更名为“孝义县私立五爱完全小学校”,简称五爱完小。

1952年,侯右诚提请政府接管这座学校。经省教育厅批准,将原道德学社和尊德中学校、五爱完小的一切建筑、财产,计110多间房屋,所有器具、财物、图书等,全部造册,交付孝义县教育科接管。