□ 梁镇川

在孝义新城西牌楼上,镌刻着“孝衍春秋”“义贯乾坤”八个大字。这是2008年笔者应时任的市委书记邀请,精心编撰的一联箴言。衍,有延续、扩展的意思;贯,有贯穿、充满的意思。春秋,是经年岁月,说的是时间;乾坤,是天地阴阳,说的是空间。时间空间,就是人们所说的“时空”,概括了人生世事经历的全部。

行孝,延续扩展于千秋岁月;仗义,贯穿充满于天地之间。可见“孝衍春秋,义贯乾坤”八个大字涵盖之广阔、意义之神圣、价值之重大,是人世间千秋万代的浩然正气,与天地同在,与日月同光,真可谓“千秋孝义,孝义千秋”!

壹

孝义县名是唐贞观元年(公元627年),因邑人郑兴“孝行闻于朝”,唐太宗李世民敕赐诏改永安县为孝义县,距今已有近1400年了。

关于孝义县(市)名的由来,清·乾隆《孝义县志》有两则关于县名由来的记载:

乡贤事迹篇载:

“郑兴,唐时人。幼有至性,力穡(sè)奉母。忧母病,刲(kuī)股为羹以进母,病适愈。正观元年,有司以闻于朝。诏改永安县为今名,并旌(jīng)里曰大孝里。祀邑忠孝祠。”

胜迹篇载:

“义虎亭,城西门外。相传明时有樵夫,坠深岩虎穴中,虎负之出。樵夫与虎相约时、日,剚豚(zì、tún)西门外以谢。至期虎如约攫(jué)豚以去云。”

关于义虎救樵夫,清代诗人、文学家王士祯有一篇文章《义虎》,选自他的笔记体文集《池北偶谈》第二十卷,讲述的就是这个传说。

王士祯的《义虎》是文言文,不太好懂,我把这篇古文翻译为白话文:

汾州孝义县城西南的狐岐山,多有老虎出没。明嘉靖年间,一樵夫一大早入山砍柴,不慎失足,堕入虎穴。只见两个虎仔卧在穴中,穴深数丈,自知出不去了,只好心慌意乱地等死。到傍晚时分,老虎口衔一只麋鹿跃入穴内,分饲两虎仔后,又以残余之麋鹿肉骨给樵夫充饥。樵夫十分恐惧,自以为不免一死。及至第二天黎明时分,虎又跃出穴去,傍晚归来,喂养虎仔后,又以“残羹”给樵夫吃。就这样,过了一个多月,樵夫渐渐与老虎熟悉、融洽。

有一天,老虎背负两虎仔出穴,樵夫急忙悲号:“大王,救救我吧!”老虎又入穴来,俯下身子让樵夫就其背。樵夫迅即骑虎背,虎腾跃而上,出穴置樵夫于丛莽中。樵夫又跪向老虎求告说:“承蒙大王救我出穴,可是你就此离去,我恐怕不能免除其他患难,如果我有幸得到大王的引导,至通往山外的大道,我至死也不忘报答您的大恩。”老虎就又前引樵夫至四通八达的大道旁。樵夫十分感激哭泣着拜谢说:“承蒙大王救命之恩,小民没有什么报答您的,回去要饲养一头小猪悬挂在城西郊外的邮亭下,等候大王。某日正午时分,您一定到,切不可忘记!”老虎点头答应。

到了约定的那一天,老虎先期到达,可是不见樵夫,便进了城内。居民看到老虎噪嚷着追逐,将老虎生擒,拘拿报告县衙。樵夫闻知,急忙奔赴县衙公堂,抱着老虎痛哭说:“虎大王您是来赴约的吗?”老虎连忙点头。樵夫对老虎说:“我要为大王您请求活命,如不成,愿与大王一块去死。”说罢,老虎泪如雨下。在场观者数千人,无不叹息。知县是山东莱阳某人,急忙过去给老虎松绑,并驱至邮亭下,投以小猪。老虎大口嚼食毕,向着樵夫再三回头,恋恋不舍地离去。为褒扬老虎的义举,知县就将邮亭改为“义虎亭”。

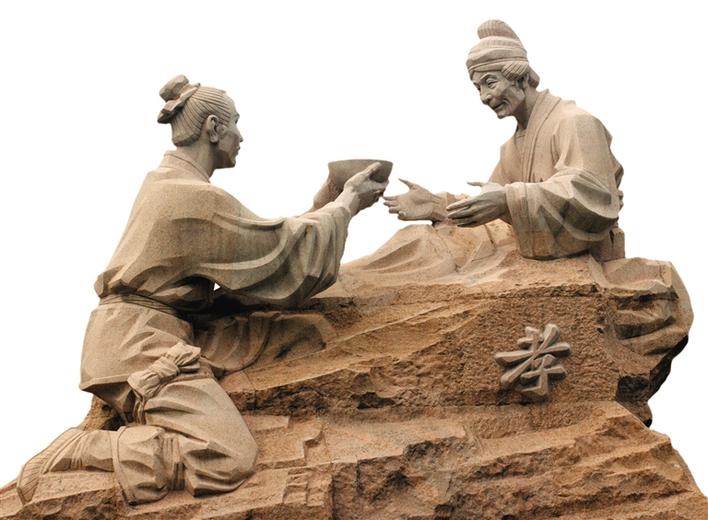

义虎救樵夫的传说,曾经作为孝义县名的来历而广为流传。在孝义市委、市政府大楼前广场,耸立着两座标志性雕塑:一是“郑兴孝母”,一是“义虎救樵”。为此,笔者曾编撰对联一副,悬挂于金龙山风景区。

上联:何曾想唐宗秉御笔一挥便名扬百世

下联:岂会料老虎背樵夫几跃而誉颂千秋

这是专为孝义县(市)名编撰的一副对联。这副楹联,将两则县志记载的“唐宗御赐县名”的历史事迹和“老虎救樵夫”的民间传说,巧妙地编撰于上、下联中,并用“何曾想”“岂会料”的感叹句式,抒发感慨,阐发议论,更增加了孝义县名“名扬百世”“誉颂千秋”的感染力。

贰

笔者认为,应该正确理解和对待义虎救樵夫的传说。义虎救樵夫,作为孝义县(市)名中“义”的由来依据欠妥。一者,这一传说故事发生在明代,与唐太宗御赐孝义县名的唐贞观元年,几乎相差近千年,显然,作为县名由来是不靠谱的。二者,这一带有怪异色彩的离奇传说,不是有据可查的真实历史,不可作为县名由来依据。

但是,“义虎救樵夫”是一个美丽的传说,是人与动物和谐相处的一段佳话,寄托着人们对大自然的喜爱和希望。在当今提倡爱护自然环境,保护珍稀动物,与大自然融为一体和谐共处的新时代,这个美丽的故事,值得大加赞扬。动物也是有灵性、通人性的。笔者曾写过一首《义虎情》歌词:

有一只老虎真呀真是怪,

凶性不威它义满怀。

樵夫砍柴孤岐山,

不小心失脚坠坑内。

虎王虎仔一窝在,

吓得樵夫惊又呆,

慌忙跪求频频拜:

“老母卧病期期待,

还望虎王莫伤害,

永世难忘恩似海!”

这只老虎真呀真可爱,

不凶不威它情满怀。

听了樵夫哀哀诉,

点点头啊双蹄抬。

扔给樵夫鹿兔肉,

人虎同穴和安泰。

小虎长大出洞穴,

虎背樵夫出洞外。

樵夫再拜期约定:

“西门外邮亭小猪款待。”

这只义虎真呀真是乖,

思念樵夫日难捱,

提前西门赴约会,

猎手擒虎囚笼内。

献到县衙讨封赏,

樵夫击鼓救虎灾,

毅然进入囚虎笼,

人虎相抱泪满腮。

“义虎亭”至今犹传颂,

人虎情义传万代。

笔者在与有关人士研讨胜溪湖森林公园植入孝义文化的时候,建议在公园内建一座“义虎救樵夫”群雕。孩子们喜爱动物,可以吸引孩子从小树立保护珍稀动物的观念。同时,也可以从动物身上,看到大义大孝的感染力,从而诠释孝义文化的影响力。

叁

那么,孝义县名“义”的由来是什么呢?倒是隋末唐初,尉迟恭镇守白壁关,大义归唐,与唐太宗李世民多有关联。郑兴割股奉母之孝行“闻于朝”,唐太宗又想到在白壁关大义归唐、为李唐天下以及他登上皇位立下汗马功劳的尉迟恭,于是,一“孝”一“义”,涌上心头,御笔—书,赐予县名,以此作为县名由来的依据,还是说得过去的。

据《孝义县志》载,在孝义尉家庄有尉迟恭庙,孝河湿地公园有尉公池,金龙山风景区又建有敬德寺。

笔者曾写《七律·敬德神》诗赞曰:

铁面虬须一圣神,

恭曰敬德肃森森。

千驰掠阵怀忠志,

一拜归唐举义心。

阁授凌烟维社稷,

门悬雄武护黎民。

春秋百代虔诚祭,

孝义由来寓意深。

肆

笔者曾为孝义写过一首歌词《孝义千秋》:

贞观元年唐宗下旨,

诏改永安县名为孝义。

从此孝义人就传承相继,

将行孝仗义铭刻在心里。

一个神圣的名字,

几个感人的故事,

啊——孝义千秋,千秋孝义!

百善孝首行善誉,

万事义先成事基。

人人崇尚孝和义,

人间共谱和谐曲。

孝河义水流淌不息,

滋润了世世代代孝河儿女,

融汇着新世纪时代旋律,

奏响了追梦小康前进乐曲。

两个神圣的大字,

一生信守的规矩,

啊——孝义千秋,千秋孝义!

百善孝首行善誉,

万事义先成事基。

人人崇尚孝和义,

人间共谱和谐曲。

歌词第一段前四句,叙述了县史上的一件大事,即唐·贞观元年(627年),因邑人郑兴“孝行闻于朝”,而感动了唐太宗李世民,敕赐改永安县名为孝义县。皇帝御赐县名,且占了“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”八德的“孝”“义”二德,这在中华民族历史上,也是绝无仅有的典型大事。对于孝义市来说,是难得的历史经典,也是厚重的历史文化资源,更是必须尊崇的传统美德。

为了与时俱进,体现时代精神,第二段歌词唱道:

孝河义水流淌不息,

滋润了世世代代孝河儿女,

融汇着新世纪时代旋律,

奏响了追梦小康前进乐曲。

前两句承上启下,描绘孝义文化对世世代代孝河儿女滋润熏陶,将历史的时空拉回到现代。后两句表达了孝义人民在新世纪新时代追梦奔小康,不断前进的豪情壮志。

歌词中“一个神圣的名字,几个感人的故事”,以及第二段中,“两个神圣的大字,一生信守的规矩”,是对“孝义”二字的赞颂。前后用了两个“神圣”,不是简单的重复,而是必要的强调。“神圣”二字,有尊重、崇尚、敬畏、信守等意寓含其中,令人回味无穷。

接下来的四句:

百善孝首行善誉,

万事义先成事基。

人人崇尚孝和义,

人间共谱和谐曲。

前两句是对仗的,后两句是因果的,意在进一步赞颂“孝·义”文化。为人行孝,处事仗义,概括了人生为人处事的全部。在家里行孝,在社会仗义,一家庭、一社会,也概括了人生活动的空间全部,其内涵的丰富厚重由此可见。

歌词中,“孝义千秋,千秋孝义”意思是双关的,既是说孝义市名,又是说孝·义文化。反复咏叹,则是全曲的主题展示和高潮涌动,既讴歌孝义文化千秋传承,又颂扬孝义大地千秋昌盛。

伍

明代政治家、军事家、民族英雄于谦,曾有一首诗《过孝义有感》,诗中有这样两句:

茫茫烟树绕孤城,

千古犹传孝义名。

是的,孝义作为我们县(市)的名字,已有近1400年的历史。二德润泽,皇宗御赐。孝义县名乃独一无二,堪称中华大地之凤毛麟角。

千百年来,孝、义文化,便成为孝义全县人民尊崇弘扬的信仰和追求,无时无处不在影响着、塑造着每一个孝义人的灵魂和品质,在孝义人民心中深深扎下了根。

这正是:

唐宗御赐孝义名,

千年犹传孝义风。

相沿成习尊孝义,

为人处世孝义铭。

孝义二字作为县(市)名,名头很大,但真正践行“孝义”二德,就不那么容易了!

在孝义古城标志性建筑、国家级文物保护项目——中阳楼上,悬挂着一副对联:

孝为人之本,

义乃君子宗。

横批:行孝仗义

孝、义,是中华传统美德的核心,一本、一宗,是人们行为的根本准则。对于孝义人来说,应该珍惜这个名字,热爱这个名字,理解这个名字,践行这个名字,传承这个名字,真正使“行孝仗义”成为:

修身立业的座右铭,

为人处事的指路灯,

教徒训子的金科玉律,

警世喻俗的暮鼓晨钟。