父亲、我和儿子,三代人接力传承,将最炽热的生命华章,熔铸进熠生辉的党徽之中。

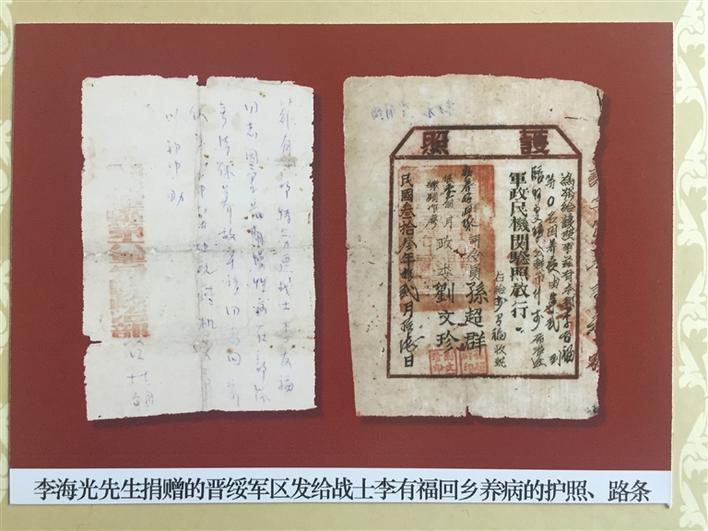

我的父亲李士元(字李有福),是原临县白文镇南坪生产大队党支部书记。1938年,16岁的父亲投身抗日,加入临县牺盟游击队,次年编入山西新军决死四纵队,1942年转为晋绥军区第六军分区35团特务连战士,在静乐、宁武因长期蹲守伏击日寇而患皮肤病,1944年12月持第六军分区司令部政治部签发的“护照、路条”返乡休养。此后,他担任村公所民兵副中队长,参加土改。1947年10月入党,任白文乡政府青年团支书兼白文村党支部组织员。1958年4月,因不识字补贴30元退出公职后,到离家30华里外的南坪村创办林场,后任生产大队党支部书记,直至1985年大队撤并。父亲常说:“我就是信服毛主席领导的共产党。”

从抗战老兵到乡团支书再到村党支部书记的父亲,数十次出席省、市、县的劳模会,是山西的造林模范和吕梁、临县的优秀党支部书记。1963年3月15日,山西省农业生产先进单位代表会议开幕,父亲佩戴红飘带,坐在1228名代表中间。

连任村干部38年的父亲花甲归家,无分文养老报酬,退役军人补助也是凭珍藏已久的“护照、路条”在上世纪末才申领的。党中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”,是对父亲在党60年无怨无悔忠诚的最大肯定。老人家把这枚纪念章看作是党对他一生奋斗的奖赏,时常挂在胸前,时刻记在心里。

中共临县白文镇委员会公祭父亲的定论是:“李老先生的一生是与贫苦抗争的一生,是倾心革命的一生,是公私分明的一生,是对党忠诚的一生,是为党奉献的一生。”“他面对侵略,顽强抵抗;遇到困难,坚定克服;路见不平,挺身而出;见到弱小,伸手相助;呵护侄子,视同己出;教育子女,严爱适度。”

本人李海光,父亲给我取这个名字,寓意“海纳百川,有容乃大;光照千秋,无欲则刚”,期望我能有广阔的胸怀和坚定的信念。在成长过程中,我深切体会到父亲对党的忠诚和奉献精神。

我本是村里的孩子,幸运地赶上1978年高中招生改革,凭借学业成绩获得分配,捧上“国家饭碗”。1988年7月我光荣地加入了中国共产党,次年入列县管干部。执纪执法岗位上十多年的锤炼,让我得到了很好的成长,之后有幸担任丛罗峪镇党委书记,任职期间丛罗峪镇被评为全县综合先进镇,镇党委、政府、人大、政协班子全员受奖,我也被县委、县政府评为“优秀乡镇党委书记”“优秀领导干部”“公路建设先进工作者”。

家父十分欣喜,由衷地感慨道:“我是村支书,你是公社书记。你超过我哩。”我回应父亲:“我沾的是国家改革开放的光,不然,我只能双脚裹泥,那样,我既无法跻身山西省作家协会会员行列,也难以著出荣获‘五个一工程’奖的书籍,更不能成为‘好家风就是生产力’的立论者,无法担任临县话进国家语委‘语宝’平台的唯一发音人,‘临县话’研究专著也不能入藏国家图书馆,更得不到‘银发人才’的荣誉。”

我的儿子李辰龙,现供职于北京,是一名党支部副书记。孩子是父母生命的延续者、使命的继承者。我精心筹划,通过儿子之手,将父亲传给我的“护照、路条”以及“抗战纪念章”捐献给国家,让这些承载着历史记忆与家族荣光的物件,找到了更具意义的归宿。

儿子李辰龙,2011年12月成为沈阳大学2009级设备工程班的首位党员。2013年8月,以连续三年获评优秀学生干部的出色表现,被中铁建工北京分公司录用。岗前培训期间,因突出的综合素质、良好的职业素养和团队协作精神,得以留在公司经营开发部。他用十年功夫成长为一级建造师、高级工程师,项目部党支部副书记、副经理,党务业务一肩双责。

我们祖孙三代听党话、感党恩、跟党走。个人与家国的命运交融,家风与党风的薪火相传,信仰与使命的代代接力,无不凝聚成党徽上镰刀和锤头交相辉映的金色光芒。