倚山滨水 临湫筑城

——临县筑城考

□ 张亿

临县位于山西省西部,黄土高原之上,吕梁山西侧。《汾州府志·临县志》载,临县“东连孟门,南接石楼,西抵天堑,北控蔚汾,表里山河,实为晋陲之保障也”,地理位置极为重要。关于临县之名的缘由,则在《郡县释名》山西卷中有所记载,临县“在凤凰山之东麓,临湫水河,湫水又名临川河,县名临者以此”。

纵观临县的历史沿革可以看出,临县在历史时期基本保持着相对稳定的地方行政等级。在秦代属于太原郡,汉以来多属西河郡。魏晋南北朝之际,仍是西河或太原郡下属县。隋改属离石郡。唐宋则隶属石州。蒙古中统时期曾由县升州,但在明洪武二年(1369年)的时候,复降为县,属太原府。明万历二十四年(1596年)改属汾州府,清袭明制。在中国传统社会,明代曾大规模出现筑城运动,作为京畿周边的山西,自然也不例外。经过元末的大动乱,民生凋敝。大明一统之后,及时的修筑城池巩固统治成为发展的必然要求。临县城的出现正是明初筑城运动下的产物。地处吕梁山区的临县城,元代称临州,至元五年(1339年)州治由今故县村移至今地,当时并未修筑城池。明洪武二年(1369年)降临州为临县。

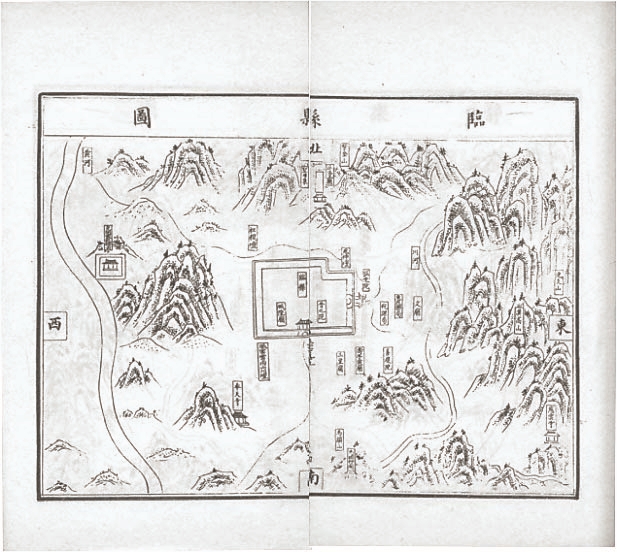

对于临县城的始筑时间,多种资料存在互相抵牾之处。清代康熙年间杨飞熊、崔鹤龄等编撰的《临县志》载:“金大定二十四年筑临泉城于今治之北四十里,元己卯乃迁于此,无城池,明景泰元年知县刘本始筑小城”。这里的“己卯”年即至元五年(1339年),其将新治筑城的时间载为明景泰元年(1450年)。不过在明成化年间刊刻的《山西通志》中却是另外一种说法,其载:“临县城,金大定二十四年筑,元末湮废。我朝洪武二年垒筑,景泰元年知县刘本修”。这段文字没有交代移治之事,但将城垣始筑时间提前至洪武二年(1369年)。两种文字孰是孰非呢?收录于《永乐大典》中的《太原志·临县图》给我们提供了重要信息。该图显示,明初临县已有城垣存在,显然景泰元年(1457)始筑之说站不住脚,当以成化《山西通志》所载为是,也即临县城始筑于洪武二年。

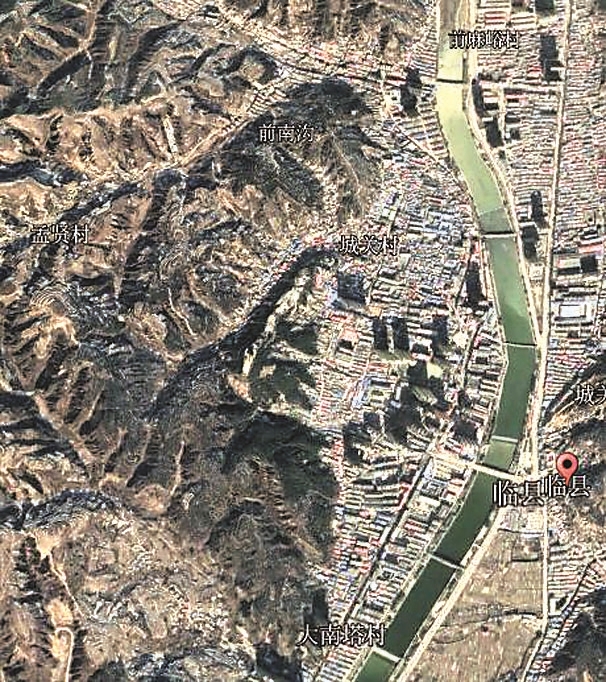

“凤凰山,县城所倚西山,山巅筑城,南下为牛涧”。从《永乐大典·太原志》中的《临县图》可知,临县城背靠西山,西北环山,南有牛涧,屹立于山巅之上,东有湫河流经,地势西高东低。关于为何选于此址筑城,笔者认为主要原因当有二,这与当时的政治需要与军事防御相关。首先,受明太祖朱元璋“高筑墙,广积粮”影响,使明代统治者普遍重视对于城池的修筑与完善,同时地方治所城市又是国家加强对地方统治的主要途径,故明取代元朝建立统治以后,亟需加强对地方的管理。且山西又是要冲之地,明初洪武年间因政权初建而在地方治所城市筑城的行为在山西体现得较为突出。其次,则是由于军事威胁和战乱因素影响了临县城的选址。贯穿明朝始末的明蒙军事冲突是其大的背景,山西作为军事对峙的前线,常常被认为是对峙的核心地区,战略位置十分重要,有“牵一发而动全身”之势。如果双方在此发生冲突,必然会牵动中原与塞北,严重时还会冲击明政权,威胁北京及其周边。翻阅史料我们可以得知,石州时常成为蒙古攻击扰掠的重要地区。嘉靖十九年(1540年),“鞑靼部俺答由临县犯石州”。隆庆元年(1567年)九月,“俺答由石门场入石州”。而我们从临县筑城的选址来看,临县城西面和北面倚靠凤凰山,“凤凰山体势高拔而太阳早照”,地势险峻,城池“东濒湫河”,河流湍急,而西南又有龟山,“又名长寿山,北下为牛涧”,城南有一条牛涧沟,在此筑城,易守难攻。防御性筑城是影响临县城选址的又一重要因素。

从明初临县城的城市形态图来看,可以看出,因筑城于山巅之上,城池轮廓大体方正,只是东北脚有所内凹。所筑城池,受地形影响,相对而言较为狭小闭塞。城墙材质多以土石城墙为主。可以发现当时在城中,仅仅修筑了城隍庙、普化院和作为地方行政中心的县衙,此三种建筑出现在了牢固安全的城墙之内,恰恰从侧面体现了其作为明初地方治所城市的政治需要和军事自卫的职能。从《永乐大典·太原志》的《临县图》还能看出,城池修筑有东门和南门两座城门,其未筑北门与西门,可能因为其位于偏狭之地,西北依山,无修筑必要,故而未设置。文庙及相关职能庙宇等则布置于城墙之外。

明初以来,随着临县城的发展,原来逼仄狭小的旧城已经无法满足现实需要。故在筑城之后,渐渐开展了拓城运动。这其中包括城墙的修筑、坊市的布局、县衙迁址、坊表、庙宇的搬迁等等。

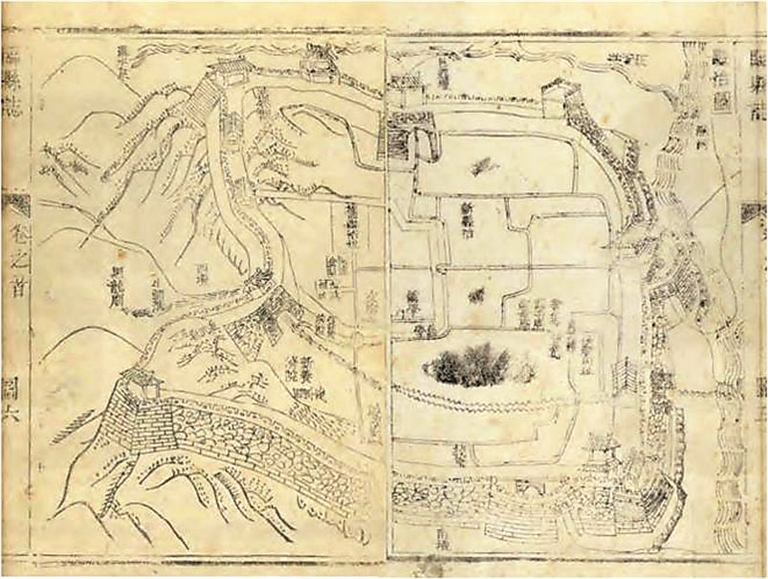

首先拓城最直观地体现在城墙的拓宽上。正德八年(1513年)的时候,知县杜敏在原有明初垒筑的小城的基础上,“增置外城,括牛涧在内”。从清代临县城郭坊示意图中,我们可以清晰地看到,外城将小城包裹其中,小城东北角内凹的实况也进一步印证了《永乐大典·太原志》的《临县图》中城垣信息的可信度。城市内郭坊布局也更加合理。外城墙北、西皆已倚靠山脉,南城墙则将原有限制其向南拓展的牛涧沟水囊括其内,东城墙则直抵湫河之滨。拓城之后的临县城共3座城门,“嘉靖二十九年,知县张天禄于南北两角增置高台,上建箭楼各三,门东南北,挑濠宽深丈余,各门置吊桥”。外加为牛涧沟泄洪的东水门和西水门。与旧的内城相比,现有城池已扩大不少,为城市的发展带来了空间。近现代以来,临县城址再未发生变动,城区范围也日渐扩大,但总体形态依旧保持,倚山而靠水。

明清时期是中国传统社会城池发展的最后阶段,也是较为成熟的阶段。作为一般性地方治所城市的临县城,出于政治统治及军事需要而于明初筑城,过程历经百余年。通过对明清以来临县城的变化,从旧址扩建、城市形态发生变化等方面,我们可以大体得知传统社会晚期的古代临县城市规划和建城拓城的思想是怎样的,这些研究对于当今临县城的发展和城市规划、治理与布局都有明显的借鉴和参考价值。