老兵的“第二战场”

——石楼县罗村“老兵村长”郑瑜的富民答卷

□ 文/图 本报记者 木二东 通讯员 郑东慧

本期主题:

“老兵村长”

晨曦穿透薄雾,石楼县罗村镇罗村的田埂上已印下串串深痕。一个腰杆笔挺的身影蹲在田垄边,指尖捏碎土块仔细查看墒情,眼角笑纹里漾着的热忱,是乡亲们再熟悉不过的“老郑式”温度。这位迎着晨露奔波的“赶早人”,正是退役军人、罗村党支部书记兼村委会主任郑瑜。从军营到乡村,从扛枪卫国到握锹筑梦,21年党龄的他在村支书岗位上坚守11载,把“为人民服务”的誓言,写进了山乡巨变的每一页篇章。

铁血初心

从军营到村口的“转场”

1990年冬,19岁的郑瑜穿上军装,成为中国人民解放军空军某部队的一名战士。四年军营生涯,他以过硬素质当上优秀班长,多次荣获嘉奖,“服从命令、敢打硬仗”的军人底色在日复一日的训练中愈发鲜明。1994年退伍返乡时,他带回的不仅有军功章,更有刻在骨子里的坚毅与担当。

2015年,罗村面临发展困境,在全村人期盼的目光中,郑瑜以全票当选村委党支部书记兼村委会主任。“军人退伍不褪色,既然乡亲们信得过,我就得拿出在部队的劲头干出个样子!”郑瑜承诺。

上任之初,他做的第一件事就是“巡村”。两个多月的时间,他走遍全村500户人家,把房屋破损、道路泥泞、灌溉困难等问题一一记在笔记本上。如今,这样的笔记本不知道换了多少个,而罗村也蜕变为全县“十大红旗村”,郑瑜用军人特有的执行力,为乡村振兴撑起了“硬脊梁”。

党建为纲

让“兵支书”带出“铁班子”

“支部强不强,关键看头羊。”郑瑜常把这句话挂在嘴边。他深知,乡村要振兴,首先得建强“主心骨”。到任后,他将军营里的“纪律意识”搬进村委会,在党建工作中打出一套“组合拳”。

在队伍建设上,他优先吸纳4名青年党员进入村“两委”,组建起一支“召之即来、来之能战”的“乡村攻坚队”。

在制度建设上,他严格推行“四议两公开”,凡涉及土地流转、项目建设等重大事项,必须经过支委会提议、“两委”会商议、党员大会审议、村民代表会议决议,全程公开结果,杜绝“一言堂”。村民梁彦忠记得罗村要新建60亩的试验田,郑瑜带着“两委”成员连续开了5场村民会,把政策讲透、把帐算清,最终全票通过方案。

“郑书记说话办事雷厉风行,布置工作简洁明了,该做什么、怎么做、何时完成,三言两语就交代得清清楚楚。”村委会委员李金秀感慨道,“遇到问题他从不推诿,摆事实、讲道理。跟着他干工作,就像有部队指挥官带队,方向明确,心里特别有底气!”如今,在防汛抗旱、环境整治等一线,总能看到党员胸前的党徽在阳光下闪耀,党旗始终高高飘扬在人民最需要的地方。

产业破局

从“零散田”到“共富链”的攻坚

罗村地处山区,3000多亩耕地多是“巴掌田”“坡坡地”,村民们“种一亩收半亩”,产业振兴一度是无解的难题。郑瑜却从这些零散地块里看到了希望:“在部队,分散的兵力要整编才能打胜仗,土地也一样!”

他发挥军人的“战术思维”,打响了土地“整编战”。挨家挨户做工作时,有老人不理解:“祖祖辈辈这么种,为啥要动?”郑瑜带着老人去邻村的高标准农田参观,算清“亩产账”:“您这三分地,以前收200斤玉米,整合后能收300斤,还省力气!”半年时间,他磨破了两双鞋,终于说服全村人,将3000亩地块整合为“田成方、渠相通、路相连”的高标准农田,其中1600亩实现宜机化改造,大型收割机首次开进了罗村的田埂。

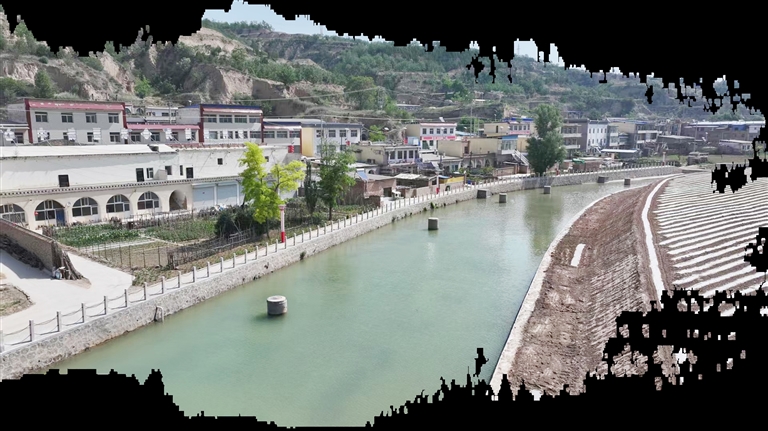

为解决灌溉难题,他多方筹集资金修筑350米河堤护坡,建成2000立方米的蓄水设施,让“望天收”变成“旱涝保收”。

2023年,在驻村工作队帮助下,罗村打通“线上+线下”销售渠道,通过消费帮扶实现6万元集体收益,助销农产品超50万元,小米、核桃等特产远销20多个省份。村民李有平家种了80亩玉米,去年光卖玉米就收入8万余元,“以前玉米堆在家里愁销路,现在由村委会和工作队联系收购,价格还高,老郑真是帮我们找到了致富路!”

产业红火了,郑瑜不忘让“土地红利”惠及每一户。他按照按需设岗的原则设置了65个公益岗位、护林员45名。优先安排留守老人和退役军人家庭,让他们人均月增收1000元。62岁的韩有平在合作社负责看管灌溉设备,每月能领工资,“既能顾家,又能挣钱,这样的好事以前想都不敢想。”他感慨道。

情系桑梓

把“百姓事”吹成“冲锋号”

“群众的困难就是‘冲锋号’,必须第一时间响应。”这是郑瑜在村委会墙上贴的“军令状”。他坚持每周至少三次入户走访,笔记本上密密麻麻记着“民生清单”:“王大爷家屋顶漏雨”“村西头小桥需加固”“任大娘希望理发方便一些”……

村里10公里河道淤积严重,威胁周边万亩耕地。郑瑜带领党员突击队疏浚并且新建10座过水桥。如今,疏浚后的河道畅通无阻,新建的10座过水桥将周边耕地串联成网,再也不怕“大雨淹、小雨涝”。

针对村民“晴天土、雨天泥”的出行难题,郑瑜多方争取资金,硬化30公里户户通道,安装210盏路灯,村民们夜里串门再也不用打手电筒。他还建成“爱心超市”,村民通过参与志愿服务、保持庭院整洁等积累文明积分,兑换洗衣粉、食用油等生活用品,村里的环境卫生肉眼可见地变好了。

考虑到村里60岁以上老人占比近30%,郑瑜创新推出“银发关爱”服务,每月请理发师上门免费理发,联合村医定期体检。80岁的任维则老人说:“老郑比自家娃想得还周到,理发、看病不用出村,真是把我们放在心尖上。”

“我从小在这里长大,这里就是我的根。”郑瑜望着村里的文化广场,那里正有孩子追逐嬉戏,老人们晒太阳拉家常。“当兵时觉得保家卫国是头等大事,退伍后才明白,让乡亲们过上富裕好日子,同样是实实在在的‘保家卫国’。”

如今的罗村,硬化路通到家家户户门口,金黄的玉米堆满农家小院,文化广场上的篮球架、健身器材成了“新标配”,村集体年收入突破15万元。但郑瑜并未停下脚步,他正规划着发展乡村旅游,把闲置农房改造成民宿,让罗村的绿水青山变成“金山银山”。

像当年在军营队列里那样,郑瑜经常腰杆笔挺地走在田埂上。只不过,现在他守护的,是千万乡亲们的“小康梦”。这位老兵的“第二战场”上,乡村振兴的号角正嘹亮吹响,而他,永远是冲锋在前的“尖兵”。