艺术赋能乡土 奏响“山野交响”

——“大美中阳·乡村文化嘉年华”暨“弓阳山灵:2025乡村艺术季”圆满收官

文/秦文平 图/张旭峰

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平文化思想,激活乡村内生动力,推动文旅深度融合,赋能中阳乡村振兴,提升文化惠民水平,中阳县立足“山水胜境、特色产业、非遗瑰宝”三大资源禀赋,深度联动清华大学美术学院顶尖艺术智库的学术赋能与创作力量,紧密围绕农业农村优先发展、城乡融合发展、乡村产业振兴和人才振兴的总要求,以文化为引擎、艺术为纽带,依托本地特色文旅资源,搭建乡土特色场景,打造集文化体验、艺术共创、产业焕新于一体的沉浸式乡村文化艺术节。

此次文化盛事,从7月2日持续至10月10日,涵盖开幕式、乡村市集、非遗雅集、木耳采摘科普、篝火晚会等多种主题活动,以一场持续三个多月、辐射千万人次的文旅盛事,打造了一场“可触摸的文化盛宴”,成为中阳县乡村振兴实践中的一抹亮色,也为新时代乡村全面振兴提供了可借鉴的实践样本。

多维共创,让艺术在田野“生长”

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。中阳县以艺术为媒介,推动文化、产业与乡村深度交融,探索出一条“艺术赋能、文旅融合”的振兴路径。

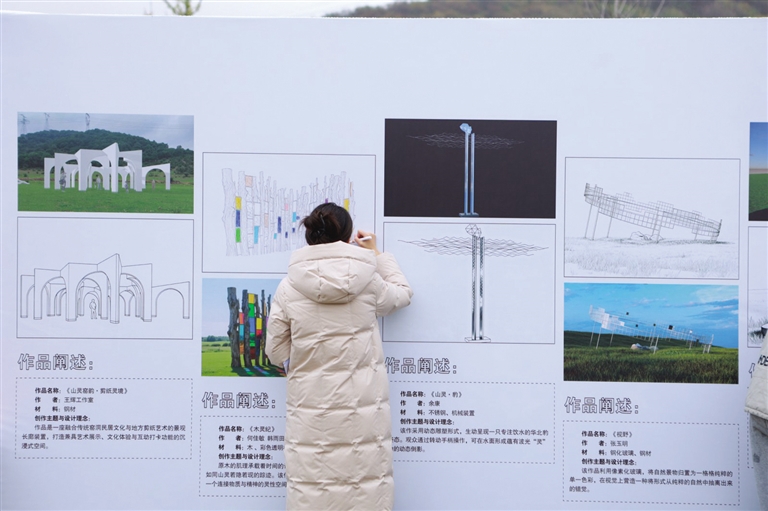

在弓阳村风车广场的“弓阳山灵·共创画卷”区,20件大型艺术装置的蓝图首次揭幕,游客不仅是观众,也是“共创者”。来自太原的一名游客在参与剪纸共创后感慨:“我从未想过,艺术可以如此贴近土地。”这种参与式、沉浸式的艺术体验,不仅拉近了城乡距离,也激发了民众对乡村价值的认同与归属感。

与此同时,清华大学美术学院等高校的青年艺术家们驻扎村庄,以大地为画布、以山川为素材,创作出十余件融合当地文化的艺术作品。“我们不是来‘植入’艺术,而是让艺术从这片土地中自然生长。”清华美院的一名学生说道。他的团队以中阳“黑木耳”为灵感,创作了装置《山间黑金》,成为游客争相打卡的焦点。艺术家驻村计划不仅为乡村带来了审美升级,更通过艺术语言的转化,提升了乡村的文化表达力和传播力,使乡土资源转化为可感知、可传播、可消费的文化资本。

产业活化,从“土的产物”到“山的礼物”

乡村振兴,产业是根基。中阳县以文创思维重塑农业价值链,推动农产品从“土的产物”向“山的礼物”转型,实现了从“卖原料”到“卖体验”的跃升。

“我们家的木耳,以前是‘土特产’,现在是‘礼物’!”弓阳村木耳种植户刘大叔激动地说。“山的礼物”展销区通过品牌升级和直播带货,有效推动本地农产品价值提升。他的产品经过文创包装与品牌升级,通过直播销往全国。抖音、快手、视频号、小红书等多平台联动,累计发布原创视频近200条,总播放量突破40万次。话题#大美中阳乡村文化嘉年华、#弓阳山灵2025乡村艺术季在抖音、快手平台累计曝光量超过67万次。

文创市集汇聚了7个本地文创品牌,推出融合传统工艺与现代设计的产品系列。返乡创业青年小张展示了他设计的剪纸文创产品:“我们把中阳非遗剪纸元素运用到日常用品上,既保留了传统,又注入了现代审美,很受游客欢迎。”本次活动不仅丰富了游客的文旅体验,也为当地村民创造了实实在在的收益。据统计,三个月活动期间累计接待游客超10万人次,开发文旅新业态5个。带动本地农特产品及文创销售额突破15万元,周边商户营业额显著提升。

多元活动交织,全民共享的乡土盛宴

文化振兴是乡村振兴的重要维度。中阳县通过举办多元文化活动和节庆体验,激活乡村公共文化空间,增强村民文化自信,塑造乡村振兴的软实力。

活动期间举办的“音雄联盟·专场音乐”表演,演唱了15首经典歌曲,营造了浓厚的文化氛围。“当《稻香》的旋律响起,全场观众自发合唱,那种共鸣令人动容。”一名年轻游客回忆道。音乐作为跨越代际和地域的艺术形式,成为连接情感、凝聚人心的纽带,增强了乡村文化的感染力与凝聚力。

“日出中阳·摄影作品展”集中展出80幅优秀摄影作品,多维度呈现中阳的自然风光和人文风情。一名本土摄影爱好者的作品入选展览,他感慨:“通过镜头记录家乡的变化,见证乡村振兴的历程,这是我作为中阳人的骄傲。”

美食市集的19个摊位展示了中阳地方特色小吃,篝火晚会等传统活动也吸引了大量游客参与。“这些活动让我们感受到了纯正的乡村生活气息,找回了记忆中的乡愁。”一位连续参加多次活动的游客评价道。通过打造“可品尝、可体验、可带走”的乡村生活场景,中阳县不仅留住了游客的脚步,更留住了乡愁的记忆,推动了乡村从“空间载体”向“情感共同体”的升华。

“大美中阳·乡村文化嘉年华”与“弓阳山灵:2025乡村艺术季”双星闪耀,是中阳县以文化为笔、艺术为墨,在乡村振兴画卷上绘就的浓墨重彩。这不仅是一场全民共享的文化盛宴、一次艺术家与土地的深情对话,更是中阳探索“文旅融合、艺术兴村”新路径的生动实践。