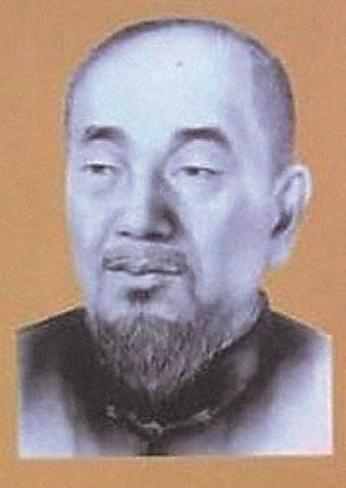

抗日战争时期,晋西北抗日民主政府遵照党的抗日统一战线政策,把地方士绅作为统战工作的重要对象之一,在各级政权中坚持“三三制”原则。以牛友兰为代表的兴县士绅主动积极地响应党的号召,投身于根据地各项建设事业,在根据地政权建设和经济社会发展中发挥了积极作用。

牛友兰,名照芝(1883-1948),兴县蔡家崖人,晋西北富绅。抗日战争爆发以后,他毁家纾难,支援抗日战争,先后拿出3500多元白银,150多石粮食,支援八路军和新军抗击日寇。同时,在兴县城关创办了产销合作社,随后发展成晋西北纺织厂,担任经理,为晋西北军民解决穿衣吃饭问题。同时,把自己的子女和直系亲属都送到延安学习,参加抗日救亡运动。

从抗日战争开始,到日本帝国主义投降,牛友兰先后为国捐资3500元白银,捐粮150多石(一石相当300斤),捐献棉花、布匹、肥皂、毛巾等各种生活用品不计其数。1937年冬,牛友兰分家时,所得资产不过5万银圆(包括房产、土地在内),在抗日战争时期,牛友兰几乎将自己的全部家当拿出,支援了抗日救亡运动。这种倾家荡产,为国捐资,无私奉献的精神,给晋西北军民留下极深的印象。至今,人们谈论起晋西北的抗日战争来,都说:“牛友兰给我们的支持是巨大的。”

抗战初期,晋西北地区交通闭塞,四面受敌,加上敌人的经济封锁,晋西北军民在生产生活上遇到了极大的困难。兴县县长张干丞委托牛友兰先生在“复伏永”商店的基础上,创办产销合作社。牛友兰欣然领命,自己拿出一万元白银作为产销合作社的资金。产销合作社创办以后,分设了营业部和生产部。营业部主要经销晋西北军民急用的土布、棉花、食盐、煤油等土特产品;生产部主要是组织群众开展纺花织布,后来发展成蔚汾纺织厂。1940年,蔚汾纺织厂改名为晋西北纺织厂,由晋西北行政公署建设处直接领导,属于全民所有制企业。为了办好纺织厂,牛友兰派人至延安难民工厂学习纺织技术;从延安购回畜力弹花机,更新了部分纺织设备,扩大了生产范围,后来发展成晋西北最大的纺织厂。

牛友兰先生是杰出的爱国主义者,在长期的革命斗争中,使他深刻地认识到:只有中国共产党能够救中国。于是他把一切希望寄托在共产党领导的八路军和其他抗日武装部队身上。1938年至1942年,牛友兰先后将把自己的9个子女亲手送到革命阵营,让他们走上了为全人类解放而奋斗的康庄大道。除此以外,牛友兰还把他的侄儿牛荫越、侄孙女牛荫芝、牛联相、牛番秀先后保送到革命队伍,参加轰轰烈烈的抗日救亡运动。

本刊稿件由市委史志研究室王娟、卫晋鹏提供素材,本报记者李雅萍、王涛、刘少伟、罗丽、刘丽霞、李亚芝、张娟娟整理。