在交城县档案馆一个静谧的角落,珍藏着一份档号为13-1·1-13的珍贵档案,它的纸页间满是岁月的痕迹,却依然清晰地承载着1945年交城大地上那段炽热的拥军优抗记忆,让我们看到,在那个烽火年代,一座小县城用最朴素的行动诠释军民团结的力量。

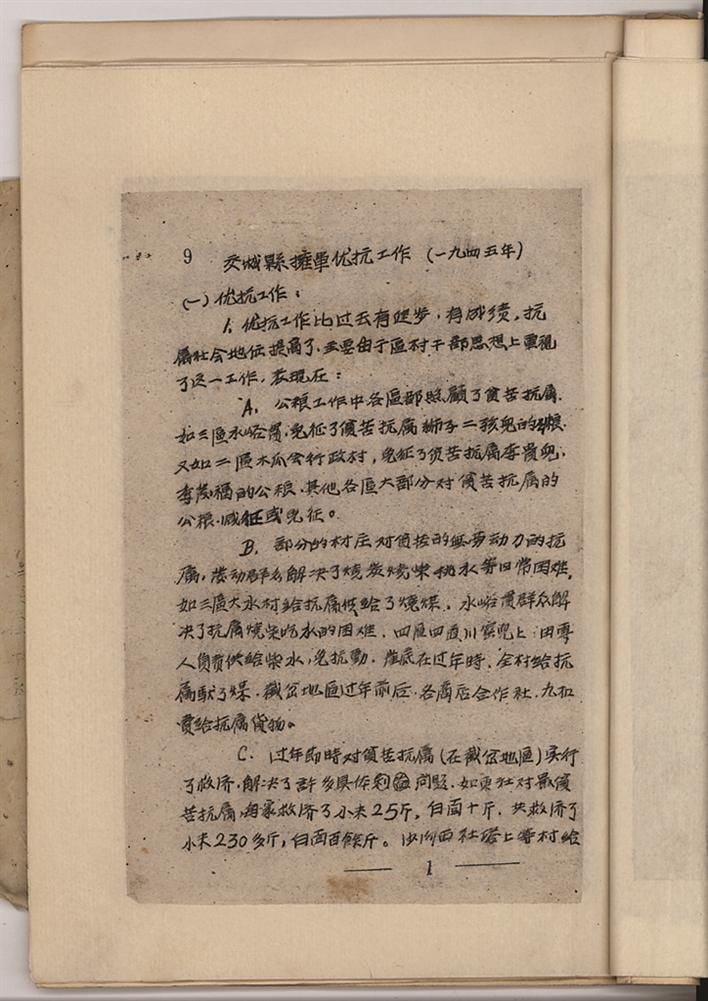

优抗工作比过去有进步,有成绩,抗属社会地位提高了,主要由于区村干部思想上重视了这一工作,表现在:公粮工作中各区都照顾了贫苦抗属,如三区水峪贯免征了贫苦抗属狮子二孩儿的公粮,又如二区木瓜会行政村,免征了贫苦抗属李贵儿、李茂福的公粮,其他各区大部分对贫苦抗属的公粮减租或免征;部分的村庄对贫苦的无劳动力的抗属,发动群众解决了烧炭烧柴挑水等日常困难,如三区大水村给抗属供给了烧煤,水峪贯群众解决了抗属烧柴吃水的困难,四区四道川窑儿上,由专人负责供给柴水,免抗勤。崖底在过年时,全村给抗属驮了煤,截岔地区过年前后,各商店合作社九折费给抗属贷物;过去即时对贫苦抗属(在截岔地区)实行了救济,解决了许多具体问题,如东社对最贫苦抗属,每家救济了小米25斤,白面10斤,共救济了小米230多斤,白面百余斤;部分的村庄帮助了抗属生产,建立家务,如三区大水行政村计划在春耕时给缺乏劳动力的抗属送粪耕种。

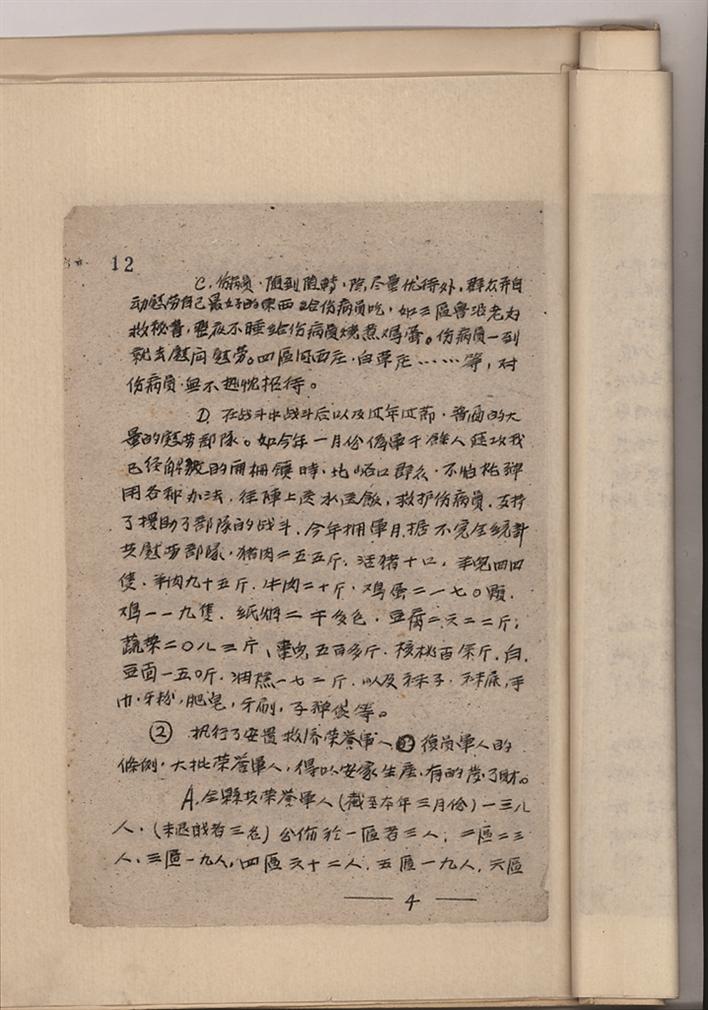

拥军工作在1945年当中是有成绩的,例如:春季帮助部队解决了生产的大批土地。秋季由于部队开往前线,无法秋收,于是各地群众普遍为部队进行了秋收,数目字很大;普遍建立并健全了拥兵招待所,大部分村庄作得很好,使过往军人每到一村,吃水吃饭住宿绝不困难;伤病员随时随转,除尽量优待外,群众并自动慰劳自己最好的东西给伤病员吃,如三区鲁沿老妇救秘书,整夜不睡给伤病员烧煮鸡蛋;在战斗中战斗后以及过年过节,普遍的大量的慰劳部队。今年拥军月据不完全统计,共慰劳部队猪肉二五五斤,活猪十口,羊儿四四只,羊肉九十五斤,牛肉二十斤,鸡蛋二一七○颗,鸡一一九只,纸烟二千多包,豆腐二六二二斤,蔬菜二○八三斤,枣儿五百多斤,核桃百余斤,白豆面一五○斤,油糕一七二斤,以及袜子、袜底、手巾、牙粉、肥皂、牙刷、子弹袋等。执行了安置救济荣誉军人、复员军人的条例,大批荣誉军人得以安家生产。

“拥军优抗”是中国共产党在抗日战争时期提出的重要政策,旨在通过地方拥护军队、优待抗日军人家属(简称“抗属”),凝聚起全民抗战的力量。在那个艰苦卓绝的抗战年代,拥军优抗绝非简单的行政任务,而是凝聚民心、巩固军政团结的生命线。交城的实践正是这一政策的生动缩影,无论是为抗属减征免征公粮、解决日常难题、提供物资救济,还是帮部队秋收、建立拥军招待所、慰劳伤病员,每一项行动都将政策的温度传递到了军民心中。当伪军千余人进攻已解放的开栅镇时,北峪口的群众不顾枪林弹雨,用各种办法往阵地送水送饭、救护伤员,用生命守护着部队,这份无所畏惧的勇气,正是军政民团结一心、共克时艰的最好证明。

这份泛黄的档案,是1945年交城军民鱼水情的鲜活注脚。它记录的不只是减征的公粮、慰劳的物资,更是烽火岁月里,百姓对军队的信任、军队对百姓的守护,是“你为我保家卫国,我为你守护后方”的双向奔赴。这份跨越了政策条文的情谊,早已化作军民同心的精神图腾,在时光中愈发鲜亮。

吕梁市档案馆 交城县档案馆供稿