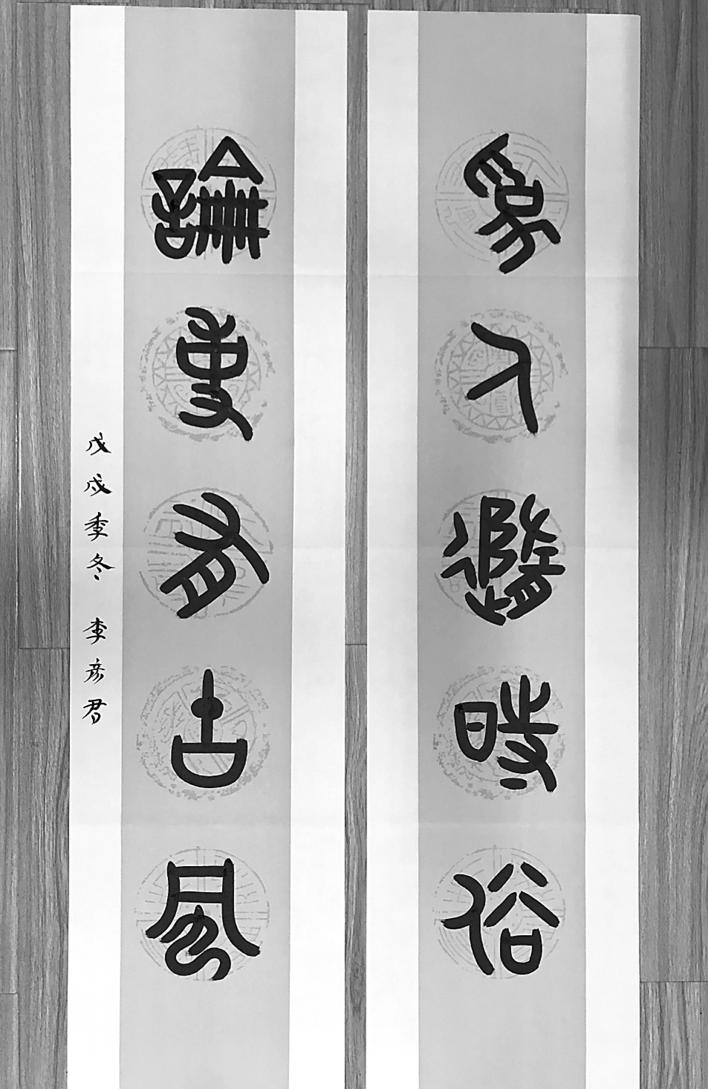

本报讯 (记者 曹永亮) 近日,文物鉴定专家李彦君携百余幅甲骨文书法作品来我市展出,引起不小的震动。短短两天,参观者络绎不绝。其作品内容丰富,形式多样,既具古典雅韵,又传时代精神,彰显出甲骨文书法的独特魅力,令观众拍手叫绝,大开眼界。

据介绍,甲骨文是刻在龟甲、兽骨(主要是牛的肩胛骨)上的文字,是中国早期文字之一。其上承原始刻绘符号,下启青铜铭文,是汉字发展的关键形态,被确认为“最早的汉字”,入选“世界记忆名录”,现代汉字即由甲骨文字演变而来。

这种实物文字在清末发现于河南安阳殷墟。已发现的甲骨实物多为商代晚期,以武丁时期为最多。文字内容多为卜辞,所刻文字细小,因刀刻原因,线条简练而平直,字有大小之分。1928年,殷墟经科学考古发掘,出土了大量甲骨、兽骨。1899年,王懿荣在中药店里发现了刻有文字的甲骨,从此掀起了研究甲骨文的热潮。清末,二十世纪初先后出现了王懿荣、刘鹗、董作宾、罗振玉、唐兰等甲骨文专家。后经多次发掘,累计出土甲骨、兽骨15万片(其中民国流落国外数万片),内容有4500多个单字,已经识别的约1500字。甲骨文,也称契文,已具备对称、稳定的格式,它具备了文字书法的三要素:用笔、结字、章法。甲骨文更具备汉字的“六书”原则,是一种十分成熟的文字,但甲骨文的魅力是部分保留了原始图画特点的痕迹。

经上述几位甲骨文专家研究、出版论著,几位专家中的罗振玉、董作宾等成为了第一代甲骨文书法家。其后,丁辅之、潘主兰继承并发扬了甲骨文书法艺术,成了中国历史上早期的甲骨文书法家。

李彦君,可以称得上是当代甲骨文研究专家、甲骨文书法家。他给甲骨文书法作出的定义是:指以甲骨文结体为原型,加入书写与笔墨技巧而产生的书体,从形式上理解也是“碑学”的一种,其字体应是“弃笔从刀”来反映甲骨文的结构与特点。甲骨文书法兼蓄篆、隶、楷、行、草等诸体的特点。

在兼收并蓄几位大家前辈的基础上,李彦君总结、挖掘、比较、实践、创造出独具个人风貌的甲骨文书法。近年来,随着研究甲骨文热度的增加,他的甲骨文书法受到了国内外多位专家学者的关注和好评。

“李彦君甲骨文书法用笔如用刀,这在当前国内为其独特而唯一性。”一位湖南艺术家对李彦君的甲骨文书法艺术给予了高度评价,他认为,李彦君善于从用笔、结体、章法、用墨及意境等方面进行揣摩,用心领悟,创造出结体与笔墨意趣皆兼的独特笔风。其甲骨文书法结构严谨,笔意爽劲、笔势旷达、直抒胸臆。他运笔流畅,欣赏性强,更具装饰性、观赏性,尊古扬古,为当代新派甲骨文书法发扬者。

日本学者、古美术家宫冈召和旅日华人画家吕娟一致认为:“李彦君的甲骨文书法颠覆了诸多前辈书写甲骨文的传统,改书写为刻书写,在运笔上更具创新,让柔软的毛笔变成了刀斧,不论是中锋还是偏锋,都体现出甲骨文创造的古拙。刀削斧劈般的笔意,起笔自然,转折流畅,收笔干净利索,营造出独特的立体感,使每个甲骨文落在纸上都如独立的有特色的个体,尤其是我们看到笔画多的犹如房子,前缘后梁开平整合各个活跃,而落在纸上就仿佛画是立体的结构,变化多样,整体雀然,有书法的恬静,更多的是金石古朴拙实的表现。”

近年来,李彦君笔耕不辍,在全国多个地方办过甲骨文书法个人展览,收到的好评不断,有学者称:“李彦君为甲骨文书法而生。”

“吕梁是一个历史文化悠久的地方。”据李彦君讲,之所以来吕梁来办展览,原因之一是,多年前,他来过吕梁,因喜欢离石出土的圆形币,故对离石的历史有一定的了解。同时,他希望通过展览为广大书法爱好者搭建一个交流与展示的平台,让更多人认识、了解甲骨文,并逐渐喜欢、研究甲骨文书法,给古老的艺术注入新的生命力。