□ 文/图 李乃全

“即使翅膀断了,心也要飞翔。”张海迪的这句话,一直被郭德志作为自己的座右铭。郭德志现任方山县麻地会乡卫生院院长,他自身残疾,从县卫校旁听生到乡卫生院临时工,从乡村医生到取得全科医师证,从1980年至今,先后在村卫生所、四个乡镇卫生院的四十年间共接诊病人近10万人次,为守护山村群众的健康和家庭幸福做出了突出贡献。他曾多次被评为市县“先进个人”“优秀党员”,2017年被省卫生厅评为“先进工作者”,2018年7月国家基层卫生协会授予郭德志“全国优秀乡镇卫生院院长”荣誉称号。

从泥土里“长出来”的初心

郭德志出生时,正遇到了三年困难时期。就像那个年代的所有人一样,他也经受了生活的苦难。小时候,家里兄弟姐妹11个,生活特别窘迫。在最困难时全靠亲戚和乡亲们送小米、莜麦,一家人才得以生活,乡亲们一点一滴的帮助,都让他铭心刻骨。

排行老八的他比同龄幼童矮许多,六岁那年不幸患胸椎结核,但家里穷,哪有钱治病,他疼得直哭,母亲和姐姐便轮流看护。谁知屋漏偏逢连夜雨,家里5个孩子出麻疹,无奈老大辍学,还是照应不过来,致使郭德志胸部感染化脓变形,落下终生残疾。

德志不怨父母,深知他们的艰辛不易。初中毕业后,经人介绍到柳林县卫校当了旁听生,身有残疾,反而更懂得加倍刻苦学习。回忆起当初的情景,他仍难掩激动和伤感。“从那个时候起我就立志学医,将来当一名好医生,不让其他人和我一样,因为病痛受折磨,这体会太深了。我是农家的孩子,农民是我的衣食父母,我能为他们做点儿什么?”这个如同从泥土里长出来的念头,经常萦绕在郭德志心中,挥之不去。

1980年从卫校学成回到牵挂的自家山村。那时候村里交通不便,医疗匮乏,群众看病还要翻山涉水到30里远的镇上。不让村里乡亲跑远路,就近诊疗的信念在他心中扎下了“根”。

学医的道路一开始并不顺利。作为卫校旁听生只是有了基础知识,他又找了三位医生拜师,对方都因他文化基础低原因,拒绝收他为徒。拜师无门,郭德志并没有放弃,他决心自学,他一点一点攒钱,买回了《赤脚医生手册》,欣喜不已地一头扎进医学知识的海洋。

郭德志坚定学医的行为感动了当地几位老中医,更是有两位主动收他为徒。从此便开始了跟师学医的艰难历程。为学好针灸,他在自己身上扎了数百个针眼;为学好拔罐,他在自己身上烙出无数个烙疤……功夫不负有心人,通过自学和见习,他先后掌握了按摩、火针、艾灸以及敲击疗法、松筋疗法、急性外伤处理、导尿技术、肩锁关节脱位的检查和复位技术,逐渐形成了自己独特的中西医结合的医疗特色,并于2010年获取全科医师证。

感恩前行 万水千山不忘来时路

“在郭大夫那里看病,没得钱他也会全心医治,他真是我们农民的好医生。”46岁的张三儿说。前些年他在院里晾晒从山里采集回的药材时突然腹痛,身无分文的他找到郭大夫请求救治。郭大夫边为他诊治边宽慰“没钱就算了,没钱也要救命。”“治病救人是我的职责,给患者带去希望,送去康复的喜讯是我人生的追求!”郭德志说出了他的人生信条。

身为村医,他明白自己肩负乡亲们健康所托。为长期慢性、卧床不起的患者提供上门服务,农村许多老人有病拖着不去看,也不知道如何服药,他便主动找上门,为他们讲解医疗常识。一忙起工作,常常顾不上吃饭、休息,已是郭德志的生活常态。不论刮风下雨,深更半夜,只要有人敲门,他都马上爬起来,背上药箱就走。有人病危,他顾不上吃饭,陪病人去医院。由于生活、心情的高度紧张,多年下来,他的背疼得难忍,妻子劝他再不要管这些事儿了,他满口答应,但只要有人求他上门,他就忘了自己对妻子的承诺,立马联系医生,安排来人就诊。

寒来暑往,调任麻地会乡卫生院院长后,他一直把提高全院医疗服务水平放在第一位,严格执行医疗规章制度和操作规程,医院业务从10万元增加到上百万元,就诊人数增加了6倍,为辖区3680名贫困人员进行免费体检,建立健康档案4280份,群众直夸卫生院大变样。特别是2020年,在突如其来的新冠肺炎疫情期间,他作为院长,不分昼夜,不顾天气寒冷,每天都在一线防疫点上进行防疫知识宣传,积极进行入户排查,为身体不方便的残疾人家庭进行入户消毒,及时为上级报告信息资料,以战时态度和力度,扎实做好环卫清洁、消毒清洁等各项工作,两个多月时间未回一次家,坚守在抗疫一线,用心温暖每一个患者。

扎根山区 诠释医者仁心

郭德志调任麻地会乡卫生院任院长不久,该乡沟片一位大叔到卫生院来找他,说自己年过80岁的老母亲哮喘发作,不便来医院就诊,想让他上门给老人治疗。郭德志当时没有多想,挎着出诊箱就跟随大叔出发。经过近两个小时步行,才来到居住在山坡顶上的大叔家中,他累得气喘吁吁,汗流浃背。但他顾不上休息,马上给老人把脉、测血压、心肺部听诊,看老人呼吸急促情况紧急立即把携带的急救药品掰开,亲自喂到老人口中,然后等待转机。时间过去两个多小时,老人呼吸逐渐平稳,能清楚说话,他悬着的心也平静了下来。老太太紧紧拉着郭德志的手,泪流满面地说:“后生哇,你要是早出生20年就好啦,我的病也不会拖到现在这么严重!”听到老人动情的话语郭德志已经习以为常了,也使他越来越觉得在乡村做个好医生比在城里大医院上班更加重要,更加自豪。

经过多年的不懈努力,郭德志积累了丰富的看诊经验,找他看病的病人也络绎不绝。就连他曾工作过的积翠乡、峪口镇的好多贫困病人,不嫌路程远,专程找他看病。郭院长始终视病人为亲人,耐心倾听、细心诊察、亲切交谈,常常换位思考,想病人之所想,急病人之所急。多年来,他为孤寡老人垫支药费不计其数。遇到疑难病症,他经常废寝忘食地查找资料,请上级医院会诊或跟随患者送往大医院,想方设法为病人解除疾苦。他常说:“个人很渺小,能够用自己的力量去帮助最需要的人,是一种幸福”。

赵庄村72岁的秦根顺患风湿性关节炎,行走不便精神恐慌,连门也不出,饭也不吃,甚至想走绝路,郭德志便登门给其讲注意事项,还特地用花钱少的小偏方边治病边解除其心理阴影。经半个多月治疗,老秦脸上终于洋溢出高兴的神情。类似这样救治病人的事情恐怕连德志自己也记不清有多少。

丰富的临床经验,扎实的理论基础,得到了多家医院和同行的认可。“两次进修,老师们都曾想让我往汾阳等平川县调动,也许是情系方山老区淳朴的乡亲,几经动摇后,我最后还是没有走。”就这样,郭德志一直在乡镇卫生院工作。

从医四十年,郭德志坚持不花钱能治病、少花钱治大病的原则,对每个患者负责,从不滥用抗生素和滋补品。他带出来的医生,在好几家医院当了骨干大夫。被他带过的医生回忆说郭院长那时真的很严厉,大家都很怕他。但是正是这种认真严谨的态度让大家学到了很多。

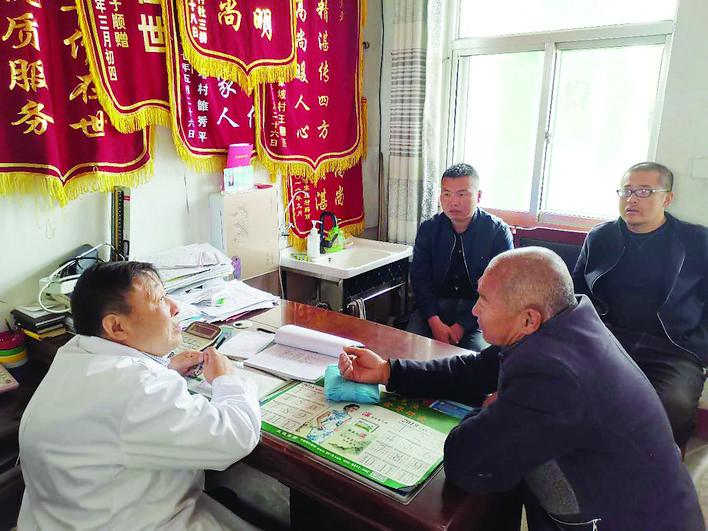

采访结束时,郭院长对笔者说:“我们医生看到经过自己治疗的患者得到彻底康复,内心很开心,觉得自己的工作非常有成就感,有价值。”令笔者最感动的是他的诊疗室内两壁墙上挂满了乡村群众赠送的几十面锦旗、铜匾,而且还是近三年赠送,以前的锦旗太多了,由此可见,金杯银杯不如群众的口碑,郭德志把自己最美的青春献给了这片黄土地,也印证了困难患者康复后感激的回馈,更验证了他常说的那句话“矢志不渝满足困难群众健康需求能成就我的幸福感”。