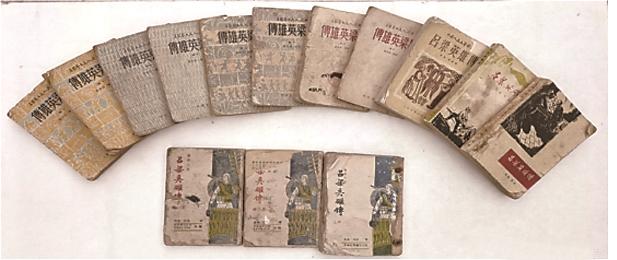

《吕梁英雄传》是吕梁人民用血与火铸就的抗战丰碑。《吕梁英雄传》是首部从全民抗战角度反映中华民族艰苦卓绝抗战的不朽经典,真实地记录了在抗日战场上发生的可歌可泣的英雄故事,同时还是1942年《延安文艺座谈会》以来最早践行毛主席“文艺要为人民大众服务”文艺思想的优秀长篇小说。吕梁山革命博物馆目前珍藏有43个版本,外文版本有韩文和俄文。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义向我国发动全面进攻。由于国民党政府攘外必先安内的倒行逆施和单纯军事抗战的战略偏颇, 导致不到3个月时间,便被日寇杀进长城,打进了绥远、山西。

幸有共产党领导的八路军开赴敌后,坚持抗战。贺龙率部浩浩荡荡开到晋西北,一二○师的战士,在冰天雪地中与疯狂的日寇展开了殊死搏斗。1938年春天,接连收复宁武、五寨、神池、岢岚、偏关、河曲、保德七县, 并深入到绥远敌后,建立起了大青山抗日根据地。1940年春天,晋绥人民、各抗日团体、抗日军队,在共产党领导下,又建立了民主政权。从此以后,军民更加心有所归,志有所向,众志成城,对敌斗争。不怕流血牺牲,到处袭击日寇,粉碎了敌人一次又一次大“扫荡”,解放县城二十多座,巩固和扩大了晋绥解放区。

晋绥解放区人民,在共产党和抗日民主政府领导下,许多热血男儿都参加了八路军,留在家乡的就参加游击队和民兵。民兵们平时组织生产,抽空练兵习武,一到战时便拿起步枪、火枪、地雷、手榴弹,保卫家乡,保卫父老乡亲,配合主力军作战,日夜打击敌人。尤其是在执行毛主席提出的 “挤敌人”方针以来, 军民创造了明的、暗的、软的、硬的各种战法,组织“变工爆炸”,实行“劳武结合”,粉碎敌人的“蚕食政策”、“怀柔政策”、“三光政策”,以及数次“强化治安”。挤得敌人统治区日渐缩小,解放区则日益扩大,并把它保卫得铜墙铁壁一般。

共产党运用持久战战略,发动群众展开敌后抗战,不但从军事上有效地消灭了敌人的有生力量,巩固了抗日根据地,而且在精神上支撑了一个民族抗战到底的必胜信心和顽强意志,打击了敌寇的嚣张气焰,使敌愈来愈陷入人民战争的汪洋大海,愈来愈处于日夜不宁、顾此失彼和惊慌失措之中,从而全方位粉碎了日寇企图以华制华、以战养战,以小博大、速吞中国的野心。

《吕梁英雄传》的故事就是来自晋绥边区真实的战斗英雄事迹。

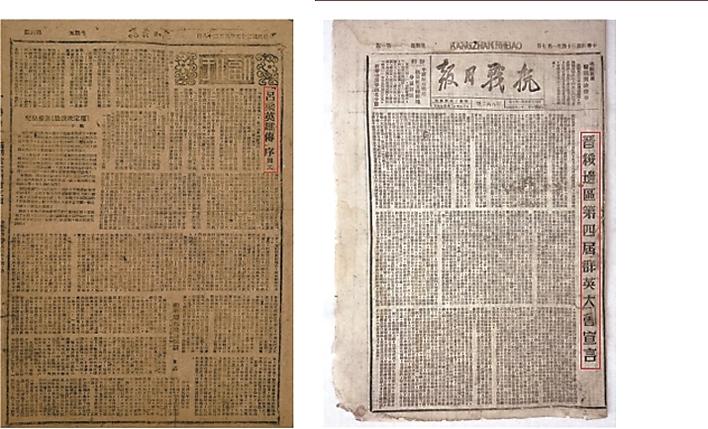

1944年12月7日,晋绥边区第四届群英大会在陕北神府县召开,会上表彰了780名各类抗日英雄,其中就有124名民兵英雄。有的是爆炸大王、有的是神枪能手、有的是锄奸模范。在机动灵活、形式多样的民兵抗日游击战中,民兵英雄如雨后春笋般不断涌现,其惊天地泣鬼神的感人事迹,被当地群众广为传颂,妇孺皆知。作为和吕梁山区人民群众一起战斗、共同生活过的马烽、西戎,耳闻目睹了许多英雄人物的先进事迹,深为感动,内心里总有一种难以遏制的强烈的创作冲动。大会结束后,《晋绥大众报》准备一一介绍这些英雄人物,但限于版面,耗时又太长,于是决定写成章回小说。 于是,马烽、西戎从1945年春开始多方搜集材料,实地专访受表彰的英雄人物,讨论写作大纲,然后分头写作,并在《晋绥大众报》连载面世。到1946年4月,由吕梁文化教育出版社出版了《吕梁英雄传》单行本(上册),1949年10月,由北京新华书店收入《中国人民文艺丛书》出版发行。

《吕梁英雄传》深刻揭示了抗日战争胜利的根本原因和深刻内涵。其最突出的光辉价值和现代意义就是它的人民性。

《吕梁英雄传》形象地反映了人民大众在抗日战争中的历史功绩,真实地再现了人民群众在共产党全民抗战主张及其发动组织和领导下的觉醒和成长过程。《吕梁英雄传》中的民兵英雄来自于群众,又扎根于群众中,是共同求解放的愿望把民兵和群众凝聚成一个整体,释放出了巨大的人民力量。

《吕梁英雄传》强调了中国共产党及其八路军在抗战中对人民群众的发动、组织和领导作用。在日本军队企图侵占全中国、民族危机严重的关头,是中国共产党组织领导并紧密地依靠广大人民群众,建立人民政权,建立抗日根据地,开展艰苦卓绝的敌后游击战争,直至取得抗战胜利。

《吕梁英雄传》告诉我们,共产党是全民抗战的中流砥柱!人民群众是抗日战争中的真正英雄!没有共产党的组织领导和八路军的英勇作战,没有人民群众的万众一心和牺牲奉献,就没有抗日战争的最后胜利!